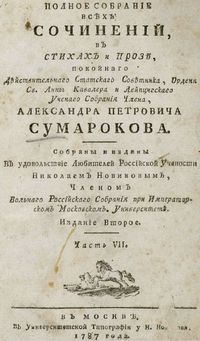

Александр Сумароков «Притчи. Книга V. Часть II» (1762-69)

Преступникам во остепенение, дабы знали, пострадать могут за преступление. Нападая на прохожих, могут сами жертвой стать, обороняясь, пострадавший может сам напасть. Как в притче «Трус»: напал разбойник на людей, а те ворами оказались, и час расплаты вмиг пробил, мечты с разбойником тогда же попрощались. А если хочешь мирно жить, то должен возможности с доступным соотносить. «Неосновательное желание» у мартышек возникло, человеческими помыслами они решили жить, и законы у них появились, одного не смогли они в себе изменить. Завыл волк — и не стало мартышек, лишь набили желанием своим себе же шишек.

А вот «Лисица в опасности», от псов бежала, где ей спрятаться не знала, встретила мужика, помочь упросила, и мужик спрятал, пусть и похоже это на диво. Мораль в другом, ведь не прятал лисицу мужик, он псам её логово указал, ибо выдавать он привык. Но лисица спаслась, однако мужик награду за услугу попросил, да вот пусть радуется, иначе от лисьей злости ему свет не был бы мил. О том же притча «Мужик и медведь» — мужик в берлогу угодил, его медведь на ноги поставил и отправил до дому лучше, нежели мужик был. Чем отплатил тот медведю? Охотникам берлогу указал. Надо ли говорить, вскоре мужик от медвежьей злобы дни и скончал.

«Перекормленная курица» — ещё один про курицу сюжет — жадным до прибыли скончания нет. Несла курица яйца, радовать то должно. Хозяйка решила курицу усиленней кормить, так получится яиц получать больше, нежели даже в день одно. Какой результат? Курица от переедания померла, хозяйка от жадности ценного сберечь не смогла. Знать бы наперёд, к чему приведут те или иные дела, многое бы тогда хозяйка сберегла. Как и в притче «Горшки», где пошли два горшка гулять, боками соударяясь, дружны чрез меры видать. Да один из глины, другой железным был, потому к концу прогулки глиняного железный на мелкие кусочки разбил.

Случилось быть «Поросячьему крику» — мужик поросёнком визжал, почти никто не ведал — свинью за пазухой мужик тот держал. Случилось однажды быть «Злой жене», задумавшей мужа убить, сама жертвой пала, так со злокозненными и должна каждый раз судьба поступить. Случилось другой жене от мужа пострадать, в притче «Супруг и супруга» решил Сумароков показать, оправдывая побои мужем жены, уж лучше так, нежели ему жена сварами скоротает и без того короткие дни. А бывает иначе, когда супруга богатством ценна, от такой стерпишь всё, дабы жизнь была сладкой весьма. В притче «Приданое» то рано понял муж, за время безденежных странствий оголодавший, теперь же всегда при миске с едой, уже тем счастливым ставший. Вот про «Жену в отчаянии» притча сообщена, там стенала громко жена. Муж тяжко болел, изводит тем жену, и та решила призвать смерть себе и ему, но стоило смерти придти, изменилась жены речь, свою жизнь она решила пока поберечь.

Случилось коршуну в лес соловья утащить, думал им коршун там закусить. О том гласит притча «Коршун и соловей», в оной соловей просил заменить смерть песней своей. Беда в другом — есть коршун хотел, к прекрасному он тяги не имел. Случилось свинье укорять коня за служение людям на войне. Конь ответствовал достойно на укоры свинье. Гласит о том притча «Свинья и конь», всяко лучше в поле бродить, чем вдыхать от грязной лужи вонь. Есть притча «Конь и осёл» — ослу не жалко коня, тот сам свою долю предпочёл. Мог спокойно жить, не гарцевать, не пришлось бы сейчас от ран так горько стенать. Есть притча с таким же название ещё одна, там осёл разделить ношу тяжёлую свою упрашивал коня. Конь гордый отказался, и вот от тяжести помер осёл, теперь всё это конь уже тащит один на горбу своём.

Случилось кому-то Македонского хвалить в притче «Александрова слава», якобы была когда-то на мир весь управа. Сумароков иначе зрит, он сугубо о славе Екатерины Великой говорит.

Ещё про жену. У Сумарокова притча «Страх и любовь» есть. В ней жена укоряла мужа, заставляла тяжких дум груз несть. Когда пожаловали воры, от их нападок муж дом оградил, тогда лишь обласканным женой он был. Тут нужно уразуметь, так ли плохо, когда воры в дом хотят войти, коли от них отбившись попадаешь в объятья радостной жены. Притча «Наказание» — про зарождение отношений, девицу парень предложением любви оскорбил, а в наказание за проступок сей себя в ответ любить попросил.

Вот притча «Собачья ссора». Задумал волк в овчарню прокрасться, покуда собаки дерутся промеж собой, можно будет незаметно бараниной наслаждаться. Отнюдь, стоило волку зайти в загон, сразу стих собачий лай, ладным стал сварой раздираемый дом. Примерно в схожей манере россы бранились, пока по их стране татары с монголами не прокатились. Но россы не собаки, а татары не волки, все люди — с одной ёлки иголки. Ещё про собак притча «Собака и клад» — зарыть всякую безделицу пёс будет рад, и станет её до смерти охранять, хотя сей клад никто всё равно не станет искать.

Вот притча «Муравей и пчела». Потешалась пчела над муравьём, нелепостью муравейника, мол, мы лучше в улье живём. Оно-то хорошо, когда красиво и богато живёшь, только если кто сильный на твоё великолепие потянется, много ли для себя после в разорённом найдёшь? Всякому ценному нужен умелый держатель, притча «Ремесленник и купец» тому показатель. Не умел мыловар злато держать, чах он от мыслей о злате при нём, едва не разорился, предпочтя обратно отдать купцу, оставшись при своём.

Вот притча «Боров и медведь». Большой боров задумал с медведем дружить. Он ведь огромен, почему такого не может быть? Медведь — не товарищ свинье, какой бы та свинья не была себе на уме. Есть притча «Мышь медведем» — про большую мышь. Такую увидишь — задрожишь. Впрочем, сама мышь испугается, ибо она всё же мышь. Зная это, уже сам не дрожишь. Есть притча «Коршуны и голуби», в которой голуби решили коршунов помирить, хватит им сражаться, детей малых надо в мире им плодить. Помирились коршуны, стали уничтожать голубей, посему лучше сперва надо думать, кому помощь будет нужней.

Вот притча «Вояжир-плясун». Сын за границей плясать научился. Пишет родным о том послания он. Всюду ожидает сына успех, радостью родню оглашает, но не носит ли ветер слов его от правды вон? Пусть приедет и покажет танец родным, а до той поры можно и не общаться с ним. Есть притча «Просьба мухи», в оной упросила мама-муха сделать сына-муху котом, что и было сделано, и кот из мухи разорил куриный дом. Тут Сумароков намекает на мелких людей, до власти дорвавшихся, карманы набивают они себе, за бедность свою основательно изголодавшихся.

Вот притча «Поэт и урод». Поэт о героях излишне много поёт, хотя за поэму о нём как раз урод заплатил, потому и дорого он творение поэта так и не оценил. Пусть герои античные платят поэту, урод заказывал поэму не эту. Есть притча «Поэт и разбойник» — убивали поэта, тому свидетелем были журавли, теперь по миру разносят они о печальной участи поэта возгласы с небес свои. Есть притча «Учитель поэзии», где Сумароковым дан наказ — искать рифму нужно, хватит одного Тредиаковского без рифмы среди нас.

Вот притча «Тщетная предосторожность». Возвращает она к неприятию Сумароковым необходимости заключать брак. Ведь человек должен жить в покое, радоваться каждому дню, ежели сам себе не враг. Потому, пока не нацелил на человека лук Купидон, лучше с Плутоном повстречаться, издав прощальный стон. Есть притча «Слепая старуха и лекарь», в которой лекарь взялся от слепоты старуху лечить, заодно посуду крал, ибо тем он полагал должную услугу оплаченной быть. Прозреет старуха, посуды не найдя, и не узнает, куда девалась оная вся. Есть притча «Блоха», что пила барскую кровь, от того ей армией управлять на ум взбрелось. Есть притча «Единовластие», где Сумароков монарший строй поддержал, ведь нет разногласия там, где страной один правитель управлял. И наоборот, коли о ста головах дракон, там хоть и славно, но словно слепая старуха не услышит украденного лекарем добра звон.

Автор: Константин Трунин