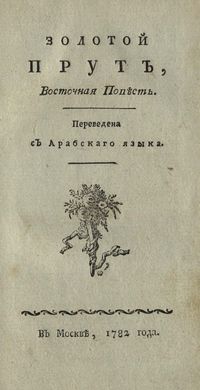

Михаил Херасков «Золотой прут» (1782)

Снова Херасков будто бы переводил. Он сказал, что в оригинале произведение создавалось на арабском. Но и в этом читатель должен усомниться. Предполагали, будто автором являлась французская сказочница мадам д’Онуа, её перу принадлежало произведение с похожим названием, но от этой мысли отказались, так как содержание истории Михаила не имело общих черт. Снова приходится гадать, насколько Херасков оставался правдив, или согласиться с очевидным — в России повышенный спрос на иностранную продукцию, даже самую дрянную, тогда как собственная, пускай и качественная, внимания не удостаивается. Поэтому придём к согласию, выработав точку зрения, определившись: «Золотой прут» Херасков измыслил от начала до конца, может быть опираясь на некие восточные сказания, хотя бы на «Тысячу и одну ночь», поскольку правителем в произведении является потомок Шахерезады в третьем поколении по прямой линии.

Жил-был на свете калиф Шах-Багем, живший беззаботно, сказок не любивший, ложки предпочитавший точить. Был при нём визирем Албекир. Были и остальные, но в первой главе они умерли: любимая жена, обезьяна и конь. Кому предстояло оказаться крайним? Несмотря на благожелательность к калифу, стремление заниматься с ним общими делами, пасть жертвой предстояло Албекиру. Пока ещё неясно почему. Да разве не знает читатель многих историй, когда в восточных средневековых странах за власть боролись с особой жестокостью, добиваясь осуществления целей преимущественно оговором. Вот и про Албекира наговорили калифу разного, отчего тот выставил визиря за дверь, лишив всего им нажитого. Теперь предстояло Албекиру повсюду скитаться и познавать жизнь, ему же на благо. А кто занял место приближенного к калифу? Главный подстрекатель — муфтий.

Первым на пути Албекира оказался старик, пребывающий в радости от нищенского положения. В чём счастье быть нищим? За это стоит возблагодарить Бога, великого и мудрого в решениях, тем дарующего человеку подлинную свободу мысли и самоопределения. Так бывший визирь начинал постигать тяготы жизни обычных людей, кому нет дела до государства, тогда как самому государству до них дела нет. Стал тот старик рассказывать о себе, начав с рождения, ибо родился он в стране, где между людьми царит равноправие, там каждый равен другому, ни в чём не превосходя и ни в чём не уступая. Слушая красивые речи старика, читатель должен дать ему нелестную характеристику, наделив титулом болтуна. Но, если смотреть на его рассказ серьёзно, то не удивляешься, почему Херасков представил произведение в качестве перевода. За изложение подобных вольностей легко попасть под опалу, будучи поданным монарха.

Албекир продолжит бродяжничать по стране. Однажды он встретит знакомого — евнуха из дворца. Окажется, после ухода визиря многое изменилось. Муфтий настолько сильно влияет на калифа, что тот во всём его слушается. Как-то евнух поссорился с муфтием, раззадорившись так, что отхватил половину уха муфтию. За это калиф велел евнуху отрезать оба, и выставить за дверь. Таким образом и главный евнух оказался изгнан.

К шестнадцатой главе Албекир становится обладателем золотого прута. Стоило им тронуть любого человека, как тот начинал говорить правду. Мысли о тяготах от великосветских раутов, о кумовстве на самом высоком уровне: всё это не принято говорить в государстве, где над всеми стоит единый правитель. Остаётся думать, Херасков хотел выразить мнение, очень опасное для него. Имело ли оно значение в те годы? О том судить не станем: «Золотой прут», как и практически всё из творчества Хераскова, предмет интереса узкого круга лиц.

Автор: Константин Трунин