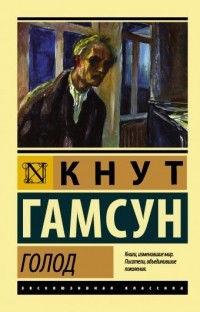

Кнут Гамсун «Голод» (1890)

Кто говорит, будто герой произведения Гамсуна им непонятен, так как мог устроиться на работу хоть куда-нибудь и работать за еду, не совсем понимают, о чём берутся размышлять. Специально для них автор сразу оговорился, насколько тяжёлое положение в стране, когда работы попросту нет. Такого не бывает? Хорошо, тогда история ничему не учит человека. Не станем вспоминать, каким образом промышленная революция лишала людей рабочих мест, какие тогда возникали акты недовольства вследствие социального потрясения. Если теперь стало более понятным, почему герой произведения Гамсуна вынужден голодать, тогда можно продолжать вникать в предложенное автором повествование.

На самом деле, герою произведения повезло — он умеет писать статьи. Этим навыком обладает не каждый. Попробуй создать материал, способный оказаться востребованным. Увы, даже плод мысли талантливого писателя редко находит спрос, особенно при условии, что писатель не имеет известного для общества имени. Придётся огорчиться, у героя произведения есть дефект — он не умеет создавать статьи без вдохновения. Ему необходимо насытиться, окружиться тишиной, занять удобное положение и предаться акту творения нетленного материала, обязательно дождавшись перед этим дозволение музы. Учитывая, в каких условиях приходится герою произведения жить — ему проще умереть от голода, нежели заработать писательством на буханку хлеба и бутылку молока.

Получается, Гамсун описал человека, должного трудиться за еду. А способен ли читатель уразуметь, как за пропитание способны трудиться даже писатели? Разве нет? Кого для примера тогда привести? Допустим, Бальзак потому и находился в постоянном творчестве, так как до конца жизни не смог расплатиться с долгами. Для русскоязычного читателя будет более понятен пример в виде Михаила Булгакова, который в пору журналистской деятельности страдал от недоедания.

У Гамсуна герой произведения отказывается считать себя за нищего бездомного. Он предпочтёт ночевать на улице, но не в полицейском участке. Он откажется от права есть среди бедняков, ежели сам вынужден будет расписаться в бедности. Он будет обгладывать сырые кости и мясо, обсасывать ветки и ветошь, только бы суметь пережить момент до следующего заработка. И когда в его кармане заведётся монета, он тут же накупит хлеба и молока, чтобы предаться пиру. Но, чем дольше длится период голода, тем труднее организму согласиться принимать еду. Такие периоды начинают случаться всё чаще, длятся дольше предыдущих. Как же герой повествования не умер от голода? Его постоянно кто-то спасал, иногда из жалости подавая мелочь.

Живя таким образом, герой повествования постепенно снизойдёт до состояния, близкого к животному безумию. И ему всё-таки предстоит смешаться с нищими бездомными, не получи он предложение наняться на корабль, поскольку на мимо проходящем судне скончался матрос.

Читатель должен осознать, беда не в голоде. Затруднение в положении, куда человечество само себя загнало. Люди пожелали отказаться от сельского образа жизни, предпочтя удобство городов. Теперь человек не имеет возможности добывать пропитание, получая оное сугубо за труд, позволяющий приобретать универсальное средство для обмена на продукты и предметы необходимости. Люди стали заложниками ситуации. И всё чаще происходят моменты, когда случается так, что человека лишают возможности трудиться, вследствие чего он обречён на голодную смерть.

Никто не желает оказаться выживающим, но человека не спрашивают, хочет он того или нет. Особенно не спрашивали весь XIX век, не думая интересоваться и в дальнейшем. Гамсун просто описал одну из форм вынужденности человека бороться за существование, хотя бы таким никчёмным способом.

Автор: Константин Трунин