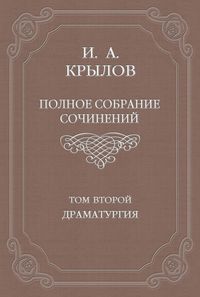

Иван Крылов «Сочинитель в прихожей», «Проказники» (1786)

Если есть конкурент — он должен быть уничтожен сатирой. Таково убеждение входящего в совершеннолетие Ивана Крылова. Он научился обличать людей, побуждая зрителя искать прототипы представленных действующих лиц. Оставим такие ухищрения исследователям творчества и трудам современников писателя, потомкам требуется смотреть на ситуацию в общем. Крылов ещё не раз выскажется против графоманов, которым для реализации творческого потенциала не требуется даже желание. Такие люди создают произведения, не заботясь о их ценности. Ещё хуже, если среди таковых оказываются поэты.

Допустим, есть человек, желающий дамского внимания. Он умеет сочинять стихи. Но такие, которые заметны лишь благодаря чернилам на бумаге, не представляя интереса для их прочтения. И такой человек тоже утверждает, что он может уничтожать конкурентов сатирой. Если есть иной претендент на сердце возлюбленной им дамы, он берётся его обличить всеми правдами и неправдами. Дабы направить разрушительную энергию в позитивное русло, дама обязана предложить столь ретивому поэту воспеть прелести её собачки.

О собаке легко сочинить хоть тысячу строк, коли того желает прелестница. Одно мешает дамскому угоднику, неопределённый статус его возлюбленной. Крылов решил дерзко осмеять некоего знакомого ему сочинителя, показав зрителю возникшее у того затруднение. Стоя в прихожей, практически буквально, поэт надеется получить расположение хозяев дома, а сталкивается с обстоятельствами, от которых ему впоследствии придётся отказываться. Оказывается, графоману трудно творить, если у него нет побуждающих мотивов. Ведь ему всё равно требуется потребитель его труда, причём не из людей с социального дна.

Можно представить ситуацию иначе. Другой сочинитель желает дамского внимания, только он привык воровать сюжеты произведений, немного их изменяя и выставляя за свои. Не о собаке, планируя жениться, он готов переиначивать литературные творения днём и ночью, лишь бы добиться благосклонности. Непонятно, чем это так волновало именно Крылова, ещё не настолько успешного, чтобы крали непосредственно у него. Может он и не мог заявить о себе, по причине невозможности пробиться с оригинальным произведением, когда кругом сплошь графоманы, наживающиеся за счёт написанного другими?

Не удостоившись внимания с «Кофейницей», Крылов к 1786 году мыслил себе будущее драматурга. «Сочинитель в прихожей» и «Проказники» в тот плодотворный год выделились схожей повествовательной линией, касающейся окололитературных тем. Их постановка в театре так и не состоялась — Яков Княжнин принял сочинения за насмешки над ним и его семьёй. Не стань это известно, никто бы и не думал как-то укорять Княжнина. Теперь же иначе приходится смотреть на самого Якова, открыто признавшегося в наличии сходных моментов.

Структурно комедии тяжеловесны. Крылов старался подражать драматургам, чем усложнил понимание рассказанных историй. Действующие лица предпочитают обильно разговаривать, тогда как проблематика остаётся единственной, без дополнительных неожиданных включений. Прелесть драматических произведений как раз в том, что автор раскрывает обстоятельства постепенно, позволяя им взаимодействовать друг через друга. Крылов наоборот обозначал проблематику сразу, в дальнейшем стараясь раскрыть её полнее.

Общее понимание творчества Крылова складывается определённым образом. Иван пребывал в желании создавать художественные произведения. Он встречал сопротивление и не мог добиться внимания. Видимо, в силу юного возраста, Крылов старался говорить о беспокоящем его, тогда как для обретения успеха требуется задействование особых творческих способностей, принять которые он не мог. Иван высмеивал, тогда как следовало самому пользоваться опытом успешных собратьев по ремеслу.

О личном допустимо писать будучи именитым, а до того момента лучше писать на потребу дня.

Автор: Константин Трунин