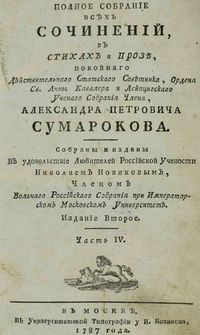

Александр Сумароков «Новые лавры», «Прибежище добродетели» (1759)

Пока Европа велика, Россия вязнет в нищете? Но почему случалось так, что нищая Россия держала верх в войне? Откуда сила, почему такой напор одолевать врага? Зачем России дух Европы, зачем Европы русским суета? Не проще отвернуться, были бы заботы, кругом как окружали, подобно пчёлам мёда соты, так продолжают окружать, за дела чужие заставляя отвечать. Отринем это, вспомним о былом иначе, подобно Сумарокова словам, когда победа приходит за победой, пускай балет останется за горькое отрадой нам.

Зачем печалиться, что от печали будет? В печаль впадёшь, в печали горе разве позабудешь? Не так о горе принято судить, такое горе помешает счастье ощутить. И посему давайте объявим торжество, и в торжестве найдём награду мы за испытанное прежде всё. Вот победила армия России, вот пали Пруссии сыны: велико отныне положение, для чествования победителей важно новые лавры найти. По поводу сего правителю балет дадут, покажут государства власть, и правитель позволит такому государству чествовать победы сласть.

Какая музыка играла, как танцевали: увидеть не дано. Сохранились для потомков строчки, по ним каждый восстановит былое торжество легко. Сперва пролог — «Новые лавры» дают, славу императрице Елизавете Петровне со сцены поют. Величественно отзываются и о делах Петра, величайшего преобразователя и преобразований творца. Ода есть ода, Сумароков толк в них знал, поэтому не стоит дивиться, как шумно волновался собравшихся зал.

Минерва, Аполлон, Нептун, Марс и боги остальные, все рады россиян придти поздравить, пусть потомок о Семилетней войне малое может представить. Пришедших божеств воля добавит интерес, прогремит о России весть до небес, коли богам есть за чем с любопытством следить, значит любимчики могут в их среде быть. Сумароков посчитал, что важно показать проявление почёта, значит и о России у богов есть забота.

Что предваряли «Новые лавры» сейчас не понять. Иной балет в сочинениях есть, о нём важно знать. «Прибежище добродетели»: может сей балет следом поставлен был? Мощью представлений он безусловно глаз Елизаветы покорил. Показана Россия там за унижаемую Европой, глухо звучащей среди общего звука нотой, не принимаемую и воспринимаемую за лишнее звено. Так зачем России глотать обиду? Обида — не вино. Обида — слёзы горьких дум. От слёз не чувствуют себя бодрее. Зачем с добром идти в Европу, которой места на планете нету злее?

Где добродетели быть, как не в России? И потому, весьма понятно, откуда ненависть Европы и зависть Европы почему. Иных причин искать не станем, не тот достался момент нам, балет давался императрицы ради, придворных ради он давался дам. Одержана победа, важно это, о прочем судить другие будут, да только, как всегда, успехи русских, помощь русских и самих русских в Европе позабудут.

Печалиться? Отнюдь! Балет на сцене. Балет прекрасен. Прекрасны речи. Славят русских даже в Вене. Победа общая, в тот август Франкфурт видел битву, он россов видел — их ловитву. Он видел павших пруссаков, он видел пруссаков бегущих, и видел он австрийцев в плен противника берущих. Там мощь явила русская держава, достоин уважения решительной атаки шаг, но для Европы, как и прежде, Россия есть и будет враг.

Боролись страны, кровь лилась, и вот забыто. Потоком времени всё оказалось напрочь смыто. Утихли звуки, больше нет балета, осталось от потомков ждать ответа. Вновь воевать, бороться, кровью орошать поля сражений? И только ради важных ныне нам мгновений? Об этом позабудут уже завтра, и что тогда? Ведь не вспомнят о прошлом люди никогда.

Автор: Константин Трунин