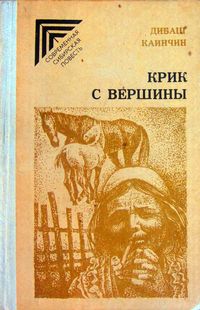

Алтай — прародина человечества. Там человек мог впервые обрести разум, там же он по предсказаниям его потеряет. Культура древних, населявших Алтай людей, доступна для изучения с помощью курганов. Современное население этой местности относится к алтайской языковой семье, куда включены тюркская, монгольская, тунгусо-маньчжурская и японо-рюкюская языковые ветви и корейский язык. Ученые не стали бы просто так давать название такой обширной группе в честь затерянной в самом сердце Евразии местности. Для нынешних людей, Алтай — это нетронутый уголок природы, по большей части недоступный для посещения вследствие невозможности по нему передвигаться из-за малого количества дорог. Ещё хуже обстоит дело с местной культурой и верованиями, более недоступными, поскольку восхищение от посещения передаётся туристами только из уста в уста, а чтобы создавать основательные труды — до этого дело не доходит. Есть редкие доступные исключения. Например, писатель Дибаш Каинчин — алтаец, писавший на алтайском языке. Он окончил московский Литературный институт имени Горького, после чего вернулся в родное село Яконур, где прожил до конца жизни, создавая замечательные произведения о быте алтайской земли.

Представленный внимаю сборник насчитывает пять повестей Каинчина: С того берега, Голова жеребца, Абайым и Гнедко, Его земля и Крик с вершины. Издан он был в Барнауле тиражом пятьдесят тысяч экземпляров, что для советского времени было довольно скромным. Благодаря труду переводчиков Гущина, Кузнецова, Ханбекова, Синицына и Китайника текст стал доступным для русского читателя. В своих произведениях Каинчин затрагивает темы становления советской власти на Алтае, годы после гражданской войны и трудности профессий тракториста и чабана. Будучи писателем, Каинчин изредка вводил своё альтер-эго в сюжет, показывая на личном примере, как к нему относились знакомые, не считавшие талант создавать художественные произведения достойным трудом для мужчины.

Самое трудное, когда задумываешься над прошлым, это осмысление исторических процессов. Нельзя подойди с позиций нынешнего дня для выработки единственного правильного мнения — сейчас оно будет казаться верным, а завтра другие его посчитают необъективным. Если современники событий не оставили после себя никаких свидетельств, пускай ложных, то правду уже будет невозможно установить, останется только предполагать. Каинчин, в меру своих возможностей, старался тщательно моделировать ситуации, скорее всего прибегая к воспоминаниям старшего поколения, поскольку его детство пришлось на годы Отечественной войны, и он не мог знать о думах людей времён гражданских волнений и падения Российской Империи.

Как такового белого движения на Алтае не существовало — Каинчин ничего об этом не говорит. Читателю доступна история про молодого парня, работающего на зажиточного крестьянина и влюблённого в его дочь. Он не находит общего языка со сверстниками, активно сбивающимися в красные отряды, чтобы расквитаться с кулаками, забыть религию и присоединиться к обществу советский людей. Когда-то русский люд активно шёл на поселение в алтайские горы, встречая радушие местного населения, робкого и всё принимающего на веру. Для Каинчина каждый русский — сильный и уверенный в себе человек; он обязательно получает во владения обширные земли, а если не может жить честно, то уходит в бандитские формирования, активно терроризируя всех подряд. Теперь многое поменялось: если раньше алтайцу необходимо было приобщаться к религии русских, иначе к нему относились хуже, чем к зверю, то с новой властью отпала необходимость верить в богов гор и рек.

В переходные годы тяжело приходилось всем. Смерть могла придти от бандитов, так и от бурных рек, переплавляться через которые всё равно приходилось. Главный герой повести «С того берега» из-за Катуни лишился одного из братьев, теперь он опора семьи. Каинчин старательно выписывает мысли человека, вынужденного находиться в центре конфликта, когда с одной стороны его родные, с другой — любимая девушка, с третьей — старые друзья, а с четвёртой — хулиганящие изверги. Повесть пропитана прохладой вод Катуни, а стремительно развивающее повествование не может оставить читателя безучастным. Помочь главному герою ничем нельзя. Настолько противоречивыми оказываются обстоятельства, вставшие против личного мнения, отошедшего на задний план, ввиду необходимости объединяться для борьбы.

Ещё вчера для алтайца существовала только его гора и участок реки, за которым больше ничего не существовало. Для него не было иных людей, кроме населяющих его деревню. Обширная территория располагала к далёкому друг от друга расселению. Отчего-то Алтай под пером Каинчина представляется не в виде гор, а как обширная плодородная долина с протекающей по ней рекой. Никто не испытывает никаких трудностей, воспринимая всё само собой разумеющимся. Каинчин не проводит сравнений с другими регионами Советского Союза, хотя его герои часто бывают в Бийске, Барнауле, Новосибирске и Москве, а также возвращаются с полей Второй Мировой войны. Для них нет ничего лучше родной земли, куда они всегда стремятся обратно, видя тёплую их сердцу прелесть в распаханной пашне у самых гор и повсеместных отарах овец.

Каинчин не приукрашивает, описывая действительность такой, какой она была. Показав читателю переход от старых традиций к новым, он берётся за становление советской власти, создав портреты людей, чей образ жизни обязательно должен был вызвать нарекания со стороны цензуры. Читатель сильно удивляется, видя, как в «Голове жеребца» Каинчин строит повествование вокруг двух людей, один из которых делает всё для улучшения жизни, постоянно штудируя «Капитал» Маркса, а путь другого проходит по головам политических противников, к которым относятся все, включая комсомольцев. У Каинчина получилась своеобразная борьба добра и зла, где зло имеет право на существование. Привычный образ честных людей мгновенно ломается. Понятно, что люди бывают разными, но Каинчин прямо в лоб ведет историю про человека, способного подстроиться под любую ситуацию.

С советской властью стало жить намного проще. Рацион людей больше не привязан к времени года. Всегда есть возможность купить нужное в сельпо. Отступив от сомневающихся и ратующих за новую жизнь, Каинчин переключает внимание читателя на смирившихся с неизбежным людей. Приятно читать, когда действующие лица повести «Абайым и Гнедко», показываются с разных сторон. Отживший своё старик и его давний друг конь тянут одну лямку на двоих. Конь подобен упрямому ослу, а старик ни в чём не уступает коню, никогда не отступая от своего мнения. Однако, если человек всегда в стороне, то о нём очень трудно судить. Абайым никогда никому не отказывал в помощи, но для себя ничего не просил. Его руками сделано многое, только память быстро подводит человека, когда надо вспомнить о чужих добрых делах. Старик в любой момент может продать коня, только придётся просить других возить ему дрова и подкидывать в нужное место попутно. Советская власть установилась, никак не повлияв на жизнь старика. Его коню от этого также легче жить не стало. Удивительно, как у Каинчина получилось создать таких характерных героев, похожих на реальных. Конь ведь тоже имел право выражать своё мнение, не всегда соглашаясь с хозяином.

Повести «Его земля» и «Крик с вершины» относятся к производственным произведениям. Первое показывает посевные работы, а вторая — труд чабана. У читателя буквально скрипит пыль на зубах, да множатся овцы перед глазами. Лёгкой жизни в горах не бывает, об это Каинчин говорит прямо. Извечные проблемы с кадровым составом постоянно возникают в самый ответственный момент. Именно в этих произведениях Каинчин начинает делиться собственными воспоминаниями. Сперва из мира книг он вырывает мечтателя, вынужденного занять место тракториста, чтобы в течение недели от рассвета до рассвета глотать пыль и не видеть солнца из-за скрытого от глаз неба. Ответственная работа продвигается тяжело, вследствие отсутствия у организма подготовки к подобным испытаниям. Природные особенности Алтая всегда разбавляют жар лета сквозными ветрами, дополняя страдания главного героя.

Совершенно неожиданным предстаёт для читателя образ чабана. Каинчин наглядно показывает тяжесть профессии, которая отнюдь не заключается в ленивом созерцании пасущихся стад овец. Попробуй отдохнуть, если тебе поручено пасти восемьсот овец, которые, к тому же, в этом месяце рожают ягнят, добавляя лишних хлопот. Одна овца — это четверть зарплаты чабана. Их потерять — очень просто: овцы могут перемешаться с отарой соседнего чабана, они могут упасть и перевернуться на спину (на ноги самостоятельно встать не получится), а также эти животные известны скудостью интеллектуальных способностей. Отлучиться от стада в отпуск невозможно. Условий для удобного пребывания рядом с овцами тоже не предусмотрено.

Совершенно справедливо, когда Каинчин решает показать читателю не только трудности быта чабана, но и его проблемную социальную адаптацию. Главного героя могут отправить с отарой на мясокомбинат, куда надо придти в обозначенное время, а если что-то изменится, но будешь виноват только ты. Пожалуй, в каждой профессии существуют моменты, в которых работник оказывается виноват в любом случае, как бы он не поступил. Чабан не является исключением. Вне пастбищ к ним относятся с уважением, но не спешат его показывать. Случай в городе станет для читателя дополнительным подтверждением. Чем чабан хуже горожанина, если захочет пойти в ресторан? Разве хуже его роба, нежели прилизанные костюмы других посетителей? Получается, что хуже, если чабана не пускают никуда, где его появление могут принять негативно. «Крик с вершины» писался Каинчиным с особым чувством. Он старался отразить максимальное количество аспектов, не желая упустить мельчайшей детали. Конечно, у него это получилось, но задора других повестей в тексте уже нет.

Надо обязательно посетить Яконур.

Автор: Константин Трунин

» Read more