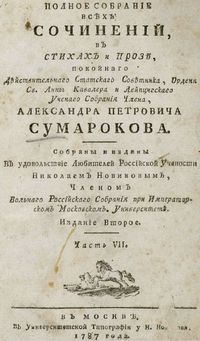

К заключению о притчах Сумарокова пора подводить сказ, шестой книгой оканчиваются они для нас. Минуло порядочно страниц, промелькнуло перед взором достаточно лиц. Обнажились пороки людей, наглядней и зримее в обличеньи зверей. Всякий понял и всяк осознал, если он внимательно и вдумчиво притчи читал. Если же нет, то тогда не беда, от иных поэтов он усвоит басни, не Сумарокова благодаря, другим воздавая почёт за обнажённые пред взором напасти. Пока же не минуло книги шестой, её для себя, ты — читатель, тоже открой.

Про «Шубника» притча, он шубами заниматься решил, но умер, и про дело его люд вскоре забыл, крапивой заросла тропа к делу его, не стало шубника, никому не нужно и дело его. Ума бы дать человеку, грамотным дабы был. Впрочем, мало какой умный при жизни успешным слыл. Вот притча «Две дочери подьячих», о грамотности в оной речь как раз, дойдёт до читателя мудрости малой глас. Нет в том секрета, если безграмотность предприимчивостью заметить, пусть и не дала природа ума, зато наделила иной способностью — позволяющей процветающим жить. Ум ведь потребен, без него никуда, в мире птиц необычное бывает ведь иногда. В пример притча «Коршун в павлиньих перьях» даётся, где коршун среди дворовых птиц всегда найдётся. Хоть и гордая птица, а оказаться павлином не прочь, только сможет ли она себя превозмочь? Когда дело ощипывать птиц настанет, различий делать между коршуном в перьях и павлином никто не станет.

Есть притча «Наставник» — знакомый каждому сюжет. Разве не приходилось утешать пострадавших от разных бед? Легко найти слова, самого беда не коснулась пока, тогда не легко принимать сострадание, как не проявляй к тому понимание. Есть притча «Волк, ставший пастухом», представший перед стадом в обличье новом своём. Всё бы ничего, покуда не открыл рот, теперь с пастухом он ничем не сойдёт.

Есть притча «Два друга и медведь» — про то, как распознать друга в тяжкий час. Станет ясно, есть ли дружба среди вас. Есть притча «Пьяный и судьбина» — о том, как пьяный шёл и над колодцем склонился, ещё немного, так непременно бы утопился. Судьбина мимо в то время шла, она пьяного и уберегла. Позвала пьяного отправляться домой спать, негоже ему жизнь столь глупо оставлять. Впору придётся и притча «Крестьянин и смерть», как надоело мужику рубить дрова, стал он к смерти обращать в мольбе слова, просил забрать от тягот, облегчить от забот, но ровно до той поры, пока смерть к нему на самом деле не придёт, тогда он задрожит пред посланницей с того света, забудет о чём упрашивал на протяжении прошедшего лета: окажется, звал помочь дрова переносить, другого не надо — лучше в муках ему продолжать жить.

В который раз Сумароков о самомнении притчу слагал, «Муха и карета» — традиционный от Александра лал. Муха села на карету, а за каретой поднялся пыли столб. Разумеется, всё из-за мухи! Великий в мухе (по её же мнению) имеется толк. Есть притча «Крынка молока» — во остережение строящим планы она. Не думайте наперёд, не стройте планы. Никто не знает, что произойдёт, вдруг впереди судьбы обманы. Крынка разобьётся — разбитого не продать, придётся над разбитыми ожиданиями горько рыдать.

«Человек среднего века и две его любовницы» — притча о понимании старости дана, показывает, какими нас видит людская молва. Для молодок человек в возрасте — вполне уже старик, для более старых — он зрелости, конечно, не достиг. Первым не нравится волос седой, вторым — цвет когда родной. Окажется человек из притчи лысым от норова дивчин, но это всяко лучше, нежели во веки оставаться холостым.

Вот притча «Мышь городская и мышь деревенская» для внимания сообщена, истина в ней довольно проста. Не зарься на чужое, не думай, где-то лучше, чем где ты есть. Не принимай никогда похвалу тебя не понимающих, не знают они про собственную лесть. Видишь лучшее, хочешь оказаться там, да как бы не пропал с головою в неведомых пока ещё проблемах сам. Вот притча «Кошка и петух», в которой кошка укоряла петуха. Из-за него, якобы, жизнь хозяев нелегка. Кричит по утрам, мешает спать, не может кур в курятнике унять. Всем плохо, было бы дело в том, на самом деле кошка есть хотела, в том мудрость притчи сей мы найдём.

Есть притча «Орёл и ворона», где ворона умной оказалась, уже она за счёт других поживиться старалась. Уговорила она орла бросить устрицу о камни с небес, дабы вместе отведать, поскольку клюв в нутро её вороний не пролез. Орёл бросит, думая поживиться совместно, но разве ворона не покинет с устрицей разбитой её смерти место? Не дождётся орла, сама поживится. Сюжет сей притчи не сможет читателю долго забыться.

Вот о двух вечных соседях притчи ещё одно повествованье, «Конь и осёл» ему снова даётся названье. Гордился конь по молодости лет, телег, подобно ослу не таская, как к нему вскоре повернётся жизнь, не зная. Годы шли, и поставлен конь оказался телегу таскать, теперь хуже осла конь: иначе это не назвать. Вот ещё о двух соседях притчи сюжет — «Прохожий и змея»: заранее известен морали ответ. Не бери за пазуху гада по пути, каким бы сирым не казался, он и окончит твои дни, и не говори ему, что он настоящим гадом оказался.

Есть притча «Аполлон и Минерва», про сосланных Зевсом жить среди людей. Феб аптекарем стал, а Афина души решила делать целей. Оказалось, Феб не голодал, он лекарства от болезней продавал, а вот Афина голодала, она ведь помощь предлагала. С телесными болезнями не проживёшь, когда их можешь излечить, зато с душевными болезнями предстоит до самой смерти жить. Вот ещё притча «Лисица и козёл», дабы читатель мудрость ещё одну обрёл. Оказались лисица и козёл в колодце, выбраться суждено кому-то из них, о том и даётся Сумароковым стих. Козёл поможет лисице, думая, поможет и она ему. Да вот напасть, переоценил он злодейку лису.

Есть притча «Два рака», между которыми чуть не случилась драка. Будто бы боком рак перед раком ходил, за это другой рак его укорил. Спорить бессмысленно, коли сам рак, так же боком ходишь, иначе ведь не можешь никак. Вот притча «Два живописца» — про непонимание вкусов толпы, доказательство людской ни к чему не обязывающей суеты. Один рисовал лягушек, имея успех, другой — богов, получая в награду упрёки и смех. Почему? Оба мастерски умели рисовать, потому и не можем мы вкусов толпы здравым рассудком принять.

Есть притча «Волк и журавль», помогающая установить, отчего помогая другим, собственное благо можешь упустить. Застряла кость у волка в пасти, стал он упрашивать журавля избавить от напасти, и помог журавль, награду попросив. Волк ему ответил: лети скорее, покуда вовсе жив. Вот притча «Собака с куском мяса» — другой истины мораль, показывает, какая от последствий жадности печаль. Плыла собака по реке, плыла она с куском мяса на доске, отражение в реке увидала, кусок мяса больше у той собаки признала, возжелала его, раскрыла пасть, куску мяса осталось в воду упасть.

Вот опять притча «Возгордившаяся лягушка» — про гордость лягушки, раздувшейся до размеров быка. Да, она лопнула, уж такова гордой лягушки судьба. Нужно быть умнее, примерно как заяц из притчи «Заяц и медведь», когда мстительным всякий может оказаться ведь. Обидел ушастого мишка на погибель себе, хотя от такой крохи не ожидал увидеть расправу нигде. Выпал снег, проложил заяц от селения до берлоги след — пришли охотники, теперь обидчика на свете нет.

С медведем связана притча «Волк, овца и лисица». Выбрали сии товарищи промеж собой вожака, им стал волк, сказавший будто против себя — не боится медведя, биться с оным готов. Пусть тогда бьётся, раз нашёл для храбрости своей он столько громких слов. Не смог перебороть гордыню волк, медведя испугавшийся. Простился с миром, жертвой медвежьей ставшийся. Нужно быть осмотрительным, взвешивать возможности, будучи готовым ко всему. Потому читателю Сумароков сообщил ещё притчу одну. «Сокол и сова» — о доверии к соколу совы, доверила ему она охранять яйца в гнездовье свои. Понятно, сокол знатно отобедал, пусть и совы доверие он предал. Впору вспомнить притчу «Немчин и француз», в которой не мог произойти подобный конфуз. Вражда с пелёнок, дружбы в оной не жди, скорее убьют друг друга, никогда не доверившись ни в чём. Читатель, и это учти.

«Мужик с котомкой» — ещё притча со знакомым сюжетом, всё равно полезная при этом: цени чужой труд, не думай о лёгкости его, может он оказаться тяжелее твоего. А вот притча «Вдова-пьяница», про женщину, в вине горе топившую, ибо видела в стакане тень мужа, пускай и бывшую. Вот притча «Волк и ребёнок», в которой волк услышал, будто мама отдаст нерадивого ребёнка ему на съедение, да оказалось, то говорилось для создания угрозы, чтобы разыгралось волнение. Скорее мама сечь станет волка, нежели отдаст дитя на поедание — вполне осмысленное для читателя дано материнского чувства понимание.

Есть притча «Пастух и сирена», как сводили с ума пастуха сирен голоса. Правда в действительности оказалась банально проста. Стоило рыбий хвост увидеть, куда переходит девичий стан, сразу стал трезвым пастух, от чудесных голосов он больше не пьян. Есть и притча «Апреля первое число» — такой праздник издревле на Руси отмечали. Вот пожалуй о смысле сей притчи и всё.

Автор: Константин Трунин

» Read more