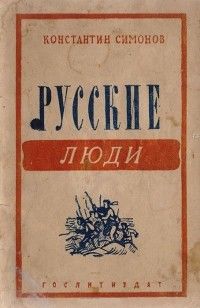

Константин Симонов «Русские люди» (1942)

Драматургия от Симонова продолжала оставаться кинематографичной. Ничего в происходящем не говорит за то, к чему желает подвести автор. Скорее из текста следует извлечь мораль, до прочего внимания не обращая. Берём для примера пьесу «Русские люди». Действие начинает разбег с отвлечённых разговоров, раздаётся сетование по поводу отцов, опозоривших фамилии. Как теперь сыновьям людям в глаза смотреть? Благо или нет, но война способна смыть прошлое, к которому уже не будет смысла возвращаться. Разве важно, чем занимались прежде люди? Особенно, если речь про войну, уровня планетарного. И так уж сложилось, что когда на Россию идут войной, за плечами имеют блеск щитов всей Азии или Европы. Иначе на Русь никогда не ходили. Как тут сказано, таким образом и Симонов ведёт повествование. В итоге внимающему истории предстоит оказаться свидетелем быта партизан, на чьи плечи ляжет задача сохранить мост.

Как же обстояли дела на войне? Без однозначной интерпретации. Симонов это хорошо понимал, в отличии от коллег по цеху, любящих валить со здоровой головы на больную. Не может знать человек, правильно ли он сейчас поступает. Даже совершай он действия из лучших побуждений, дано ли ему предполагать, как было лучше поступить на самом деле? Например, есть мост на территории, оккупированной врагом. По логике нужно его подорвать, дабы сорвать продвижение врага. Дело воспринимается за весьма важное. И для претворения идеи подрыва отбирается человек, он должен осуществить приказ, но план срывается. Как быть? Вполне очевидно, диверсанта-неудачника расстрелять. И тут с логикой не поспоришь.

Однако, война — понятие переменчивое. Сегодня одни идут в атаку и захватывают позиции, завтра — другие. Первые возводят баррикады, вторые их занимают. Баррикады снова захватываются первыми, и сравниваются с землёй. Да нельзя всё подвернуть уничтожению, пускай война к тому и стремится. Если необходимо брать города, они будут уничтожены. Так и мост. Для своих войск он нужен не меньше, чем врагу. Как же быть? Ведь случится непоправимое, тогда своим мост вовсе не увидать. И будешь жить с угрызением совести за упущенную возможность.

К тому и склонял Симонов внимающего истории. Нет правды на войне, поскольку будь она на самом деле — зачем тогда разделяться на два лагеря для объяснения её сути друг другу? Мост будет приказано сохранить, будто враг пожелает взорвать. А ведь мог и взорвать, чтобы замедлить контратаку. Немцы начинали проигрывать ту войну, чему и спешил радоваться Симонов. Константин словно кричал — не уничтожайте имущество советских граждан, теперь оно послужит для уничтожения врага.

Симонов вообще имел желание рассказывать о войне, где тяжесть ответственности не на плечах генералов. Константин повествовал о лицах, наделённых правом командовать, но при этом оставаясь на передовой. Там в бою, вне основной группы войск, возглавляется отряд, действующий по собственному усмотрению, исходя из известной ему оперативной обстановки. Из-за этого невероятно притягательно показывать особенности ведения партизанской войны. По сути, если разобраться, партизаны действуют по собственному разумению, согласно внутренней совести совершая те или иные действия, вполне без необходимости следовать общей армейской линии. Так есть, хотя бы по причине скудной осведомлённости о текущем положении армии.

Что получается? Русские люди ведут борьбу за правое дело, как бы они его не пытались совершить. И за ошибки не следует наказывать сгоряча! Вполне возможно, всякая оплошность просто обязана произойти, тем самым показывая более лучший путь к победе.

Автор: Константин Трунин