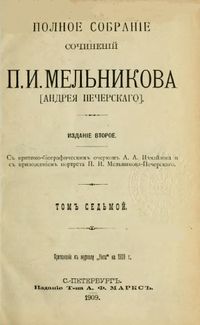

Павел Мельников-Печерский «Предания о судьбе Таракановой» (1860-62), «Счисление раскольников» (1868), «Аввакум Петрович»

Совсем скоро придётся говорить о главном труде Мельникова — дилогии о жизненном укладе староверов. Пока же нужно упомянуть прочие труды, не успевшие попасть под внимание читателя. Пожалуй, с жизнеописанием княжны Таракановой читатель успел ознакомиться, а вот с короткой заметкой «Предания о судьбе Таракановой» — скорее всего нет. Написана она была много раньше, к тому же являясь довольно кратким вариантом, на основании которого Мельников и создаст исследование «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская». Мельникова интересовали возможные исходы Таракановой, необходимые для развенчания мифа о смерти во время катастрофического наводнения. Вполне может быть, последние дни княжна провела за монастырскими стенами. Впрочем, на Руси эта тема всегда была популярной, если дело касалось лица, в той или иной мере причастного к власти. Чаще прочего ему стараются приписать благие действия, тогда как он мог и вовсе не жить, давным-давно почив.

Тема изучения раскольничества побудила Мельникова взяться за изучение жизни протопопа Аввакума (дату создания заметки «Аввакум Петрович» установить не удалось). Павел выяснил — будущий противник реформ Никона сызмальства отличался непримиримым взглядом и своеобразным пониманием сущего. Пусть он шёл наперекор всякому мнению, так он любил материться во время произнесения проповедей. И ссылали его в Сибирь не за сопротивление Никону, поскольку нечему тогда было ещё сопротивляться. Отнюдь, сугубо за обсценную лексику. Почему-то ему не стали вырезать язык, как поступали в таких случаях с прочими. Просидев четырнадцать лет в заточении, Аввакум стал посылать письма царю. Ну и конец протопопа известен — его сожгли на костре.

Есть за авторством Мельникова статья «Счисление раскольников», которую следует понимать в качестве стремления власти вести учёт раскольнической братии. Делалось то для единственной цели — облагать двойным налогом. С такой же целью при Петре вели счисление дворян, благодаря чему поступление денег в казну можно было отследить. Впрочем, Пётр многое сводил к этой единственной цели, в том числе и окончательно закрепощал крестьян, ставя над ними помещиков. Ни полушки не следовало упускать из внимания. Касательно же раскольников, то к ним причисляли и сектантов, вроде хлыстов. Так оказывалось проще — и денег казна извлекала больше.

Со временем счисление раскольников сошло на нет. Списки составлялись абы как. Новые раскольники туда не добавлялись, старые — не убирались. Получался список, хорошо, если состоящий хотя бы наполовину из продолжающих здравствовать людей. Ко времени царствования Николая сведения о раскольниках в России смешались. Пришлось заниматься изучением раскольничества едва ли не с нуля. И читатель знает, Мельников в том играл одну из ведущих ролей. Именно его перу принадлежат основные работы, на которые и поныне приходится опираться. Но как бы оно не было, понимание раскольничества в России так и не приняло определённого вида. Как видели под раскольниками всех, кто не шёл в ногу с православной религией. Мельниковым точно установлено, кого следует считать раскольниками, а кого сектантами, к христианской вере отношения практически не имеющим.

Мельников постарался точно определиться со значением раскольничества в современной для него России. Главным он посчитал необходимость успокоить жителей государства, назвав ложными слухи о росте приверженцев раскольничества. Просто никто не знает, сколько раскольников в стране, из чего и делаются выводы, далёкие от действительности. Но по отношению к сектантам Мельников твёрдой точки зрения не имел. Он не зря говорил про них, как о тайных сектах, полностью о которых доподлинно ничего знать нельзя.

Автор: Константин Трунин