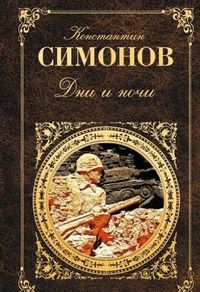

Константин Симонов «Дни и ночи» (1943-44)

Писать во время войны о войне… должно быть тяжело. Сообщать о том, что происходит сейчас — в данный момент — не где-то там, а буквально за окном, есть невозможное к осмыслению действие. Как представить, что рвутся бомбы, враг силится продвинуться вперёд, а силы родного для тебя государства всё больше увязают, отчаянно не желая уступать и пяди земли? А Симонов писал. Не выдавал для читателя сухую хронику, сообщая о передвижениях войск. Нет, он созидал памятник отчаянью рядовых солдат и полевых командиров, пытающихся отстаивать здание за зданием, не представляя, к чему это приведёт в итоге. На данном фоне развивалась история любви двух молодых сердец, должных научиться существовать рядом друг с другом, неизменно сохраняя понимание необходимости отстоять Отечество от вторгнувшегося противника.

Константин уверен — с неизбежностью следует смиряться. Все понимали, им предстоит погибнуть. Они могли переправляться по реке на речном транспорте, осознавая, как скоро по ним ударит вражеская артиллерия. Каждый мог точно высчитать, в какой именно момент по ним угодит снаряд. Так и происходило. Требовалось лишь быть готовым спастись при крушении судна. Не спасёшься сам, тебе помогут товарищи. Такова война, каковую с первых страниц взялся показывать Симонов. Причём, война сложная для восприятия. Не будет простора для передвижения, только ограниченное пространство для манёвров, редко расширенное до размера двух домов. Нельзя ничего сделать, кроме удерживания или захвата ещё одного клочка. Вот и воюй, прекрасно осведомлённый о смерти, поджидающей тебе в момент, тебе точно хорошо известный.

Война действительно не из простых. Командир может требовать выполнять приказ «Ни шагу назад!», сам неистово рвущийся в бой. Таковых хватало в годы сражений с Третьим Рейхом. Как результат — бессмысленная гибель людей, кому лучше бы стоять на смерть, чем оказываться убитыми в претворении чьих-то амбиций. Не из простых война ещё и по той причине, что некуда было бежать. Чего могли стремиться избегнуть люди? Идти на обратные позиции — принять тот же неизбежный исход. Если только животный ужас, при виде обезображенных трупов, побудит бежать сломя голову, не отдавая себе в том отчёта. Тогда за это будут судить. Но не расстреляют и не посадят в застенки — отправят обратно в бой, поскольку некому следить за провинившимся и никто не имеет права напрасно расходовать материал.

Но без чего на войне не обойтись? Это покажется странным — без любви. Ради чего вообще тогда воевать, как не из-за стремления оберегать близких? И так уж случается, близкие люди на войне способны появиться в той же мере. Вне воли, ибо иначе никак, происходит сближение, побуждающее подстраивать мысли под совершенно другие задачи. Два сердца станут желать спасти друг друга, поступая непригодным для мирного времени способом. Лучшее спасение — постараться тому не способствовать. К себе не приблизишь — убьёт вместе с тобой. И не отпустишь, рискуя потерять. Как тогда быть? Очень сложно ответить. Константин Симонов пытался это объяснить, дозволяя мужчине и женщине встречаться и расставаться, пока кругом гремели бои и умирали люди. Могли погибнуть и они сами, чему долго писательская воля сопротивлялась.

Предстоит провести дни и ночи на сталинградских развалинах. Сможет ли Советский Союз противостоять широкомасштабному вторжению, дошедшему до критически важной точки? На момент написания Симонов мог ещё не знать, а когда заканчивал, то стало очевидностью. Советский Союз выстоял, миллионы человек пали: об этом обязательно следовало рассказать. Константин выбрал наиболее пронзительный вариант для повествования.

Автор: Константин Трунин