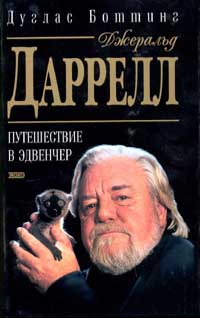

Майкл Хааг «The Durrells of Corfu» (2017)

Иногда случается и такое. Собираясь работать над биографией Лоуренса Даррелла, Майкл Хааг оказался вынужден опираться на произведения Джеральда Даррелла. Но делать это было непросто. Поскольку иных источников мало, пришлось выуживать крупицы правды из доступного. Проблема в том, как не раз вынужден отметить Хааг, Джеральд редко оказывался правдив. Точнее будет сказать, Джеральд постоянно приукрашивал. У него получались отличные атмосферные книги с воспоминаниями, только написанные довольно поздно, чтобы доподлинно помнить все обстоятельства. Поэтому, как бы того не хотелось, не станем обвинять Джеральда в искажении имевшего место быть, просто скажем — так ему запомнилось.

Хааг представил краткую выжимку прошлого Дарреллов: почему они вышли из Индии, каким образом оказались на Корфу, куда их в дальнейшем закидывала судьба. Неизменно интересными оказывались лишь Лоуренс и Джеральд, как два брата, увлекавшиеся созданием беллетристики. И всё-таки воспоминания Джеральда в приоритете, насколько бы то Хаагу не нравилось. Потому приходилось рассказывать про Лоуренса опосредовано. На его фоне Джеральд выглядел более доступным для понимания. Так как с этим ничего не поделаешь, Хааг выборочно представил вниманию читателя информацию из книг Джеральда, про которую тому и без того известно, если воспоминания и натуралистические труды данному читателю уже знакомы.

И раз Хааг выжимает, он старается преимущественно увидеть жизнеописание Лоуренса. Какие отношения были между братьями? Известно какими: Лоуренс не желал принимать увлечения Джеральда животным миром. Когда тот приводил в дом очередного питомца, то становилось для него стрессом. Разве читатель о том не знает? Тогда Хааг с удовольствием расскажет. А знает ли читатель про мореходные увлечения Джеральда, какую роль в том сыграл Лоуренс? И об этом заново узнает, ежели, каким-то образом, упустил и сей момент из внимания.

Трудно представить, чтобы читатель знакомился с книгой Хаага из чистого любопытства. Отнюдь, такие книги из простого интереса не читаются. Для того нужно интересоваться Дарреллами, либо одним из них. Хочется лучше познакомиться с Лоуренсом, а читать труды Джеральда нет желания, тогда труд Хаага непременно окажется полезным. С самим Джеральдом Хааг познакомить не сможет. Да это всё и прежде было известным. Опять же, всему есть место в воспоминаниях Джеральда. И читатель с ними непременно знаком, тогда книга Хаага ему вовсе без надобности.

Почему же Хааг определил Дарреллов выходцами с Корфу? Причина очевидна — вместе они длительнее всего вместе прожили, хочется думать, как раз на Корфу. Ни Индия, пусть на её земле и рождались Дарреллы. Ни Англия, ведь Дарреллы являлись подданными Британской империи. Ни какое-либо другое место на планете не может считаться за родину Дарреллов. Они потом практически никогда вместе не собирались, стоило им покинуть Корфу. Только по такой логике и нужно судить. К тому же, будучи зрелым годами, Джеральд Даррелл пусть бывало и писал про текущие будни семьи, всё же предпочитал опираться на наблюдения за миром животных и припоминать случаи из детских лет. Без Корфу тут обойтись не получится.

Значит, Хааг не мог в описании жизни Лоуренса Даррелла опираться сугубо на труды Джеральда, оказалось проще создать отдельное исследование. Собственно, «Дарреллы с Корфу» за такое и следует принимать. Польза кажется сомнительной. Остаётся читателю определиться: читать труд Хаага или, допустим, критику и анализ литературного наследия (за авторством лица, должного быть читателю известным). Опять же, смотря кто, конечно, более важен для внимания — Хааг старался писать про Лоуренса, а не про Джеральда.

Автор: Константин Трунин