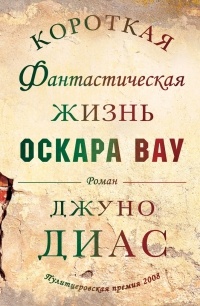

Джуно Диас «Короткая фантастическая жизнь Оскара Вау» (2007)

Чистая душа, белый налёт причастности к действительности и обыкновенные чаяния подростка, воспитанного в рамках культуры США — исходные моменты для начала построения истории про обделённого женским вниманием юношу, готового погибнуть ради единственного поцелуя. Рафинированные представления о жизни, создающие мнение, будто негатив возможен только на страницах книг и на экранах телевизоров, обязательно приведут к печальным последствиям отторжения реальности в угоду неспособности поверить в возможность подобного в современных условиях. И это несмотря на то, что главный герой произведения Джуно Диаса является внуком опального политика Доминиканской Республики времён правления диктатора Трухильо, сгноившего некогда влиятельного предка в тюрьме, породив последующую цепочку проклятий, доводящую до мучительной гибели оставшихся в живых членов его семьи. Если Джуно не будет суждено умереть в муках от ракового процесса, то его дни закончатся любым иным болезненным образом, избежать которого нельзя.

Джуно Диас постепенно вводит читателя в суть рассказываемой им истории. Лишь на первый взгляд кажется, что автора заклинило на задорных американских комедиях про буйство гормонов людей в пору пубертата, поставивших перед собой цель лишиться девственности не позже прощальной вечеринки со школой. Даже не стоит пытаться подсчитать, сколько жизней было загублено и сколько нанесено глубоких ран по самолюбию во время взросления во имя счастливого разрешения надуманных проблем. Но не всё так просто — иные молодые люди накладывают на себя руки, не видя смысла жить дальше. Таковых представителей американского подросткового социума и напоминает Оскар, главный герой истории о собственной короткой удивительной жизни.

Покуда человек ограждён от насилия внешнего, испытывая его только пристрастием к компьютерным играм и комиксам, где сражения и убийства признаны основной составляющей действия; он не будет готов встретиться с аналогичным поведением людей в настоящей жизни. Насилие не проистекает само по себе — тяга к нему формируется, подчиняясь природным инстинктам, говорящим, что мужчина — это прежде всего самец, должный озаботиться продолжением рода и подчинением своему влиянию других самцов. Оскар — дитя современности, поэтому он не готов следовать зову природу и совершать асоциальные поступки, не видя в них смысла. Он ждёт, когда женский пол обратит на него внимание, ничего не делая, чтобы это произошло.

Личная трагедия заключается не только в невозможности почувствовать любовь противоположного пола, но и в собственном несовершенстве, связанном с избыточной массой тела. Оскар — романтичная натура. Он предпочитает умственный труд, готов писать литературные произведения и купаться в славе. Его жизнь — отражение дня сегодняшнего, помнящего о прошлом и не представляющим, будто день вчерашний продолжает преобладать в поступках большого числа людей, чьи помыслы не принято доводить до сведения законопослушных граждан.

Джуно Диас делится переживаниями главного героя, вызывая у читателя чувство сострадания. И вот, незаметно, Диас начинает пересказывать историю Доминиканской Республики, создавая для читателя иную атмосферу. Мир наполняется постоянным насилием, страхом за жизнь и отсутствием веры в разумность человека. Главным героем повествования становится дед Оскара, выходец из благополучной семьи, всё потерявший от прихоти избранного демократическим путём диктатора. Никому не было дела до творимых бесчинств на острове Гаити. Диас приоткрывает занавес над малоизвестными фактами, давая читателю возможность прочувствовать довлеющее над обществом безумие, из которого нельзя выбраться без чужой помощи. Читателю так и хочется задуматься, насколько вмешательство во внутренние дела государства на политическом уровне может считаться признаком дурного тона, и почему оно всегда трактуется не тем образом, каким бы это следовало делать.

Читатель может решить, якобы Доминиканская Республика смогла оправиться после Трухильо. Смогла ли? Никогда лично не знавшая отца, мать Оскара испытала на себе унижение другого рода, родившись с чёрным цветом кожи. Её мытарствами испещрены страницы произведения. И вот перед читателем снова Оскар, отчасти счастливый парень, поскольку живёт в относительно спокойное время, позволяя себе жить надеждами на будущее, не стремясь его приблизить, имея достаточно свободы для существования. Стоит ли сетовать на судьбу из-за пренебрегающих тобой девушек? Ведь на Оскара никто не оказывает давления.

В жизни нужно бороться, не позволяя другим навязывать свои условия. Оскар это слишком поздно понял, столкнувшись с настоящей стороной жизни. Его не поняли, наказали и остались с пониманием правильности совершённого деяния. На каком бы уровне не происходил выплеск агрессии, нужно продолжать сохранять бдительность и не закрывать глаза людям на их истинную сущность. Человек навсегда останется зверем: хоть в космосе, хоть в раю, хоть на необитаемом острове; каждый должен стремиться выжить, а этого невозможно добиться без применения насилия, хотя бы в качестве защитной реакции.

Автор: Константин Трунин