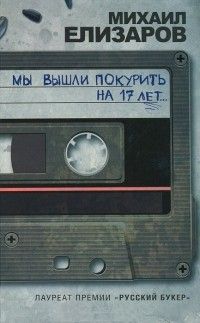

Михаил Елизаров «Мы вышли покурить на 17 лет…» (2012)

Нет толка от критика, если он судит о писателе-современнике. Не видит критик действительных проблем общества, способных заинтересовать будущие поколения. Всё кажется обыденным, сто раз осмысленным и потому не требующим дополнительного выражения мыслей. Это так, но далеко не так! Многое зависит от писателя, способного пробудить интерес к его творчеству. Михаил Елизаров на такое оказался не способен. Он слишком мелко плавал, чтобы искать в созданных им рассказах нечто возвышенное. Впрочем, ему то и не требовалось.

На читателя со страниц смотрят банальные проблемы общества. Вроде истории про приехавшего в Москву омича. Не наркомана, как могут подумать поклонники творчества Елизарова, а жителя города Омск. Имея за душой солидный заработок, омич проживает с представительницей из местных корней, помешанной на магазинных скидках. Ей-де привиделся на прилавке коньяк со скидкой, хорошо если в пятьдесят рублей. Не имея средств на покупку, она присела на ухо омичу, упросив купить сей напиток, желательно со скандалом, так как рядом продаётся такой же коньяк, но на сущую копейку дороже. Что решил сделать Елизаров? Он показал мечтательную натуру приехавшего из Сибири парня, скромного для отстаивания позиции и слишком высоко стоящего, чтобы показывать свою значимость за счёт отстаивания позиции, в действительности бесполезной. И быть счастью сбывшимся, не окажись омич натурой излишне склонной к фантазиям. Жить ему и жить в Москве, бед не зная, он же, подумать только, предпочёл вернуться к родным пенатам, ибо не дело это — в столице страны быть среди людей, готовых удавиться за незначительную мелочь.

Ежели начал с рассказа про омича, про оного сказ будет продолжен, но уже не о жителе города Омск пойдёт речь, а о наркомане, как и думали изначально поклонники творчества Елизарова. Акцентировать на том внимание не требуется, мало ли какие фантазии имелись в голове Михаила, да и не малознакомым с ним людям судить, на какие горы он поднимался и в какие впадины опускался на батискафе. Достаточно знать о возникшем у писателя желании написать рассказ про употребление гашиша.

Имелось желание у Елизарова о себе строить повествование. Про горы и батискаф он всё равно не сообщает, но делится проблемой недовеса и упоминает о быстро закончившейся для него армии. Жизнь для Михаила на порах его юной молодости складывалась через общение с братвой. Ходил он в ту пору в качалку, дабы мышечную массу нарастить. Неизменно не снимал с головы скальп, ибо ценил свои длинные волосы, так как банально в парикмахерскую лень было ходить. Теперь Елизаров стал ближе для понимания читателя, а кто-то стал ценить создаваемые им произведения.

Чтобы показать способность к лаконичной беллетристике, лишённой абсурдности, Михаил дополнил сборник историей человека, чья жизнь пошла под откос. Хватило развода с женой, вследствие чего, образно говоря, начали кровоточить геморроидальные узлы. Палок успели вставить изрядно, лишив стимула к дальнейшей деятельности в месте прежнего пребывания. Финансовые потери дополнились имущественными, отчего хоть волком вой. Пришлось прижать хвост и крепко задуматься, для чего жил и какие теперь будет обивать пороги, испытывая горькое разочарование от постигшего несчастья.

Семнадцать лет прошло, как уверяет Елизаров, ничего не изменилось. И правда — не дано уразуметь свершившиеся перемены, словно их и нет. Но перемены имеются, лучше их поймут следующие поколения, они же оценят творчество Михаила иначе, с высоты иного понимания жизни.

Автор: Константин Трунин