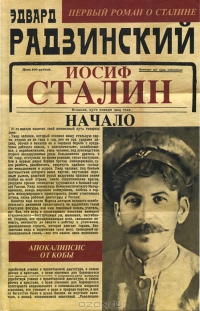

Конец XIX и начало XX веков — это слом старого строя. Можно бесконечно искать причины случившегося, объясняя произошедшее с позиций собственной вины, что так свойственно человеку, желающему во всех аспектах обвинить в первую очередь себя, не задумываясь над тем, что всё складывается моментально без чьего-либо участия или умысла. Не важен факт, где впервые изобрели колесо — его изобрели везде сразу, а если где обошлись без колеса, там придумали замену. Также и со всеми другими особенностями человеческого общества, пронизанного подсознательной связью с каждым человеком. Русский коммунизм не мог перекинуться на другие страны, как об этом смел мечтать товарищ Ленин, отказавшийся от коммунизма товарища Маркса, желая действовать именно на фоне народных волнений — ему было неважно, какая именно страна станет ареной для его пропаганды: не будь ей Россия, то ничего не могло в итоге поменяться; монархия должна была утратить свои позиции, расшатанная народными волнениями из-за неудачной внешней политики, принёсшей вышедший из-под контроля хаос, воспаривший над утраченной стабильностью, стёкшей в реки роста отрицания власти избранных по рождению. Говорят, что русскому народу нужен царь, что русский народ привык находиться по контролем одного единственного человека с жестоким нравом и деятельной рукой; говорят, что русскому народу не суждено понять истинных республиканских и демократических форм правления, надолго оставаясь под властью сменяющих друг друга диктаторов, заботящихся о благополучии населения в разрезе понимания собственных интересов и желания не входить в единую систему взаимопонимания, а противопоставляя себя всем с позиции осознания собственной важности. Эдвард Радзинский предлагает читателю уникальную возможность совершить путешествие в жизнь Иосифа Сталина, ставшего для России ключевым историческим лицом, выдвинутым на первые роли стихийно, но вполне заслужено.

«Государство — это я» — знакомый многим принцип власти. Вся история человечества пропитана им. «Государство — это я» не заключается в понимании, что всем управляет некое лицо — всё гораздо шире. «Государство — это я», а под «я» понимается много кто, каждый из которых мнит себя важным лицом. Сжимая власть в руках, чувствуя внушительное ощущение выпирающей гордости за занимаемое в обществе положение и способность влиять на находящиеся под твоим контролем процессы. Важными могут себя чувствовать президент, премьер-министр, министры, депутаты, начальники разных уровней и гордый мелкий исполнитель, готовый бросить сакраментальное напоминание о важности винтика в расшатанном механизме, о необходимости смазки соприкасающихся деталей; и совсем неважно, что связующим звеном может оказаться не нефть и не газ, и не само ощущение собственной причастности к государству, а обыкновенная человеческая кровь, являющаяся лучшим средством для осуществления знакового определения «Государство — это я». Испортить жизнь другим и воспарить над всеми — такое призвание людей, обречённых в необозримом будущем исчезнуть с лица вселенной, вспыхнув беспощадным конфликтом ради той самой внутренней важности, не имеющей никакого отношения к спорам за право быть главным.

Эдвард Радзинский правдиво начинает трилогию о Сталине, изложив историю странной посылки, доставшейся ему во Франции от неизвестного человека, что становится знаком читателю под псевдонимом Фудзи. Исправлять прошлое легко, а исходить из уже случившегося всегда следует в ключе нужного понимая происходящих сейчас событий. Этому помогает стадность общества, идущего стройными рядами за большинством, не взирая на любые последствия. Просто кто-то в чём-то уверен, а если кто-то это грамотно обосновывает, то ему уже нельзя не верить. Всё легко свести к банальному урчанию живота или зевоте, перекидывающихся на соседа, невольно начинающего также зевать и урчать животом. Раздался кашель, как кашель рвётся уже из твоей груди. Если человек настолько связан с другими людьми, то его стадность больше не вызывает сомнений. Удивительно осознавать, что за время чтения ты веришь в слова Фудзи. Веришь и в осетинское происхождение отца Иосифа Джугаева, веришь в шесть пальцев на ноге, веришь в историю появления юношеского прозвища Коба, что взяло начало из грузинской книги с ясным названием «Отцеубийца», а ведь Иосиф не любил пьяного сапожника, коим и являлся его отец, доводивший подрастающего революционера до белого каления, а его мать заставлял хвататься на нож из желания уберечь сына от рукоприкладства. Такими сведениями мог располагать только лучший друг детства, им и является Фудзи.

Веришь и не веришь. Фудзи постоянно говорит о людях, сводя всё в начале разговора к одному — такого-то в таком-то году расстреляют. Люди вокруг Сталина менялись постоянно. Те, кто помог сделать революцию, обязаны быть устранены первыми, поскольку их революционный дух уже никому не нужен. В тексте книги постоянно идут отсылки к Великой Французской революции, по чьим следам пошло становление русского коммунизма. Кроме сиюминутных выгод, человек никогда не заглядывает в прошлое, а если и анализирует его, то опять же никогда не примеряет на себя, думая, что те события уже не могут повториться, а сейчас — это сейчас: всё в твоих руках, а любые доводы за цикличность процессов наталкиваются на стену непонимания в виде отрицания предопределённости всего. Человек — кузнец собственного счастья; каждое поколение куёт одно и тоже, пережёвывая всё ту же жвачку, только под разными соусами, находя в еле уловимых оттенках кажущиеся важными отличия, которых на самом деле нет.

Радзинский старается не отклоняться от повествования, опуская многие важные детали, что не будут способствовать должному пониманию текста. Допустим, зреет конфликт в обществе, грозящий вылиться в кровопролитие, но автор при этом не говорит из-за чего народ решил бунтовать. Почему люди так накинулись на монарха? Просто им так захотелось, ведь не было никакого толкового понимания будущего страны. Даже выстрел Авроры и штурм Зимнего — это не свержение монарха, давно отрекшегося от престола, а внутренняя борьба между случайными людьми, в нужный момент оказавшимися в том месте, что позволило им взять ситуацию под свой контроль. Сталин никогда не был ангелом, его прошлое полно криминальных моментов, начиная с грабежей и заканчивая убийствами. Причём, всё не политики ради, а строго ради цели упрочить собственное положение. Великий товарищ Ленин на последнем издыхании взберётся на постамент, горячо призывая взять власть в руки советов, а Сталин уже будет готовить ему место в пантеоне богов коммунизма, где мумия вождя станет символом эпохи, созданной кучкой людей, не преследовавших действительной цели достижения благополучия, кроме идеи поджечь мир пламенем революции. Конечная цель при этом не была ясной, как и возможность осуществления задуманного. Создавать добро насилием, будто на бочке с порохом устроить для мышей сыр в мышеловке, где от захлопывающейся ловушки подрывается вся задуманная система, сметая всё на своём пути. Все мечтали достичь чего-то, жаркими речами подготавливая казни, расстрелы и суды, сменяя палачей, становясь жертвами.

Точку в становлении Сталина можно поставить, когда автором предлагается более далёкое, нежели французская революция, понимание опричнины Ивана Грозного, заменившего старую знать на новую, воспитанную им самим. Ленин умер сам, а вот Каменев, Зиновьев и Троцкий были слишком яркими личностями, чтобы строить альянсы и думать о неблагоприятных последствиях своих зажигающих речей. Сталин уважал каждого из них, восхищался дельным мыслям, но молча делал дело, заботясь в первую очередь о собственном благополучии, не желая допустить распространение сведений о личном прошлом. И только благодаря Фудзи, читатель сможет понять все тайны вождя. Однако, как смог уцелеть сам Фудзи, да ещё ведущий записи о каждом поступке Сталина? Пусть это останется на совести Радзинского, в чьих словах всё получается слишком ладно, а возражать ему при этом не возникает желания. Хотя…. возражать надо. Но пусть это делают другие.

Можно строить идеальное общество, но архитектор умрёт, а дальше новый архитектор будет строить уже своё идеальное общество, но когда-нибудь, и это случится обязательно, всё идеальное будет уничтожено.

Автор: Константин Трунин

» Read more