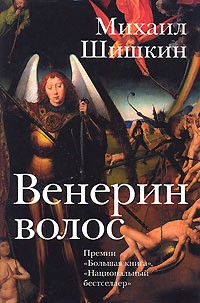

Михаил Шишкин «Венерин волос» (2004)

«Венерин волос» Михаила Шишкина напоминает книгу, где обложка одного автора, зачин — другого, середина повествования — третьего, концовка — четвёртого. Только у Шишкина собрано множество историй вместе, но без указания первоисточника. Читатель находит в тексте произведения анкеты швейцарских иммигрантов, видит пересказ повестей Курицына о Дракуле и Эдгара По об убийстве на улице Морг, не считая иного, о чём каждый может сложить собственное представление. Общая идея отсутствует, как и какой-либо связующий сюжет. Всё представленное на страницах — просто текст, не несущий какой-либо смысловой нагрузки.

Что можно вообще сказать о такой книге? Допустимо разобрать её на составляющие, наиболее приятные или неприятные восприятию. Искать центральную тему не следует, так как это будет означать попытку привязать недействительное к действительному. Проще обозначить «Венерин волос» книгой-тавтологией, повторяющей уже кем-то сказанное, чтобы сказать об этом ещё раз, дабы красивее звучало.

Шишкин мог вложить определённый смысл, показать желание быть услышанным, хоть и за счёт чужих мыслей. Этого не произошло. Вместо дельного, наблюдается описание бездельного. Нельзя уловить здравое, когда оного нет. В безвременном всякое вне времени. Представленные на страницах проблемы — не проблемы, а вымысел хворой фантазии. Шишкину того в упрёк не поставишь — он лишь скрепил чужое под своим именем.

Так сразу и в лоб. Стоит читателю приступить к ознакомлению, как он оказывается в окружении прежних тем. Всё те же человеческие страсти вокруг мутной воды, отправленной из сливного бачка в недра канализационных труб, сопровождаемые исторгнутым негативом. Может показаться, будто Шишкин возводил хулу на Россию, показывая её отрицательные стороны. Но не может быть хулой то, что находится в трубах желтостенного дома.

Не о России говорил Шишкин. Он рассказывал о западных ценностях, представив их со стороны отрицательного их понимания русским человеком. Разве можно очернить белое там, где белое является чёрным? Сей плевок не в душу сделан, он выпестован под нужды иного миропонимания. Обыкновенное явление для западной культуры — не есть обыденное явление для прочих. Да вот русским людям мнится, будто белое для них черно, как то мнится и самому Шишкину. Разве стоит ронять слёзы над участью подвергшихся влиянию извне, когда порывы их души направлены к этому самому вне?

Читатель продолжает путешествовать по страницам. Он переходит от анкет к другим темам. Шишкин продолжает подтверждать свою относительность к Урану. Солнце от него далеко, как бы он к нему не продолжал стремиться. Не хватает таланта к собственному сочинительству, от чего «Венерин волос» обогащается информацией сомнительной полезности. Не художественный текст порою представлен, подменяемый описанием чего-то, случайно оказавшего под рукой. Написать про тюрьму и нравы петухов? Почему бы и нет. Чем больше текста, тем пышнее литературное тесто.

Каждый сказывает, как он умеет. У Шишкина получается так, как о том поведано выше. Плохо или хорошо? Скорее плохо. Почему же не хорошо? И не может быть хорошо. Нет ничего хорошего в том, чтобы видеть хорошее в чужом хорошем. Отнюдь, не в Шишкина в хорошем. А в том, в чём Шишкин увидел хорошее, решив переложить на страницы собственных произведений. На такое мнение последует возражение — так он тем дал новую жизнь старому. Действительно, Шишкин дал жизнь старому, но не сказав, какому именно старому он даёт жизнь. Получилось, словно «Венерин волос» вполне себе самостоятельное произведение, таковым не являясь.

Автор: Константин Трунин