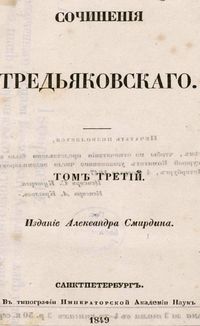

Василий Тредиаковский «Сочинения. Том III» (XVIII век)

Всего Смирдин издал четыре тома сочинений Тредиаковского. Но нужно учесть то обстоятельство, что второй том был разделён на две части, вместив весь перевод Василием «Тилемахиды», будто тем указывая на центральное место в творчестве. Третий том продолжил знакомить читателя с трудами российского классика, показывая размах устремлений. Тредиаковский всерьёз собирался наставлять учёных мужей на необходимость внесения изменений в русский язык. Для начала Василий предлагал упростить алфавит, оставив в нём тридцать букв, при этом обосновывая каждую из них. Однако, потомок обязательно приметит нарочитое желание Тредиаковского использовать S на месте привычного З. Это лишь верхушка содержания третьего тома. Давайте разбираться подробнее.

Упомянутое в первом абзаце — это содержание обширного трактата «О правописании». Во многом, если не брать детали, в конечном итоге некоторые мысли Тредиаковского всё-таки прижились. Например, Василий не видел смысла в букве ять (Ѣ), по сути являвшейся ударной Е. Ему только оставалось отказаться от употребления твёрдого знака на конце слов, тем способствуя облегчению орфографии и без напоминания об обязательной приглушённости звучания последних согласных.

В третьем томе можно ознакомиться с трактатом «Три рассуждения о трёх главнейших древностях российских», где Василий размышляет «о первенстве славянского языка пред тевтонским», «о первоначалии россов» и «о варягах-руссах славянского звания, рода и языка». Как ныне любят рассуждать разномастные исследователи истории, притягивая факты за уши, лишь бы хотя бы одна деталь сходилась, таким же образом поступал и Тредиаковский. Он исходил из Библии, припомнил Гога и Магога, уравнял славян и тевтонов, найдя им общего предка, дабы определить славянский язык в исходный образчик для тевтонского. Доказательная база Василия не выдерживает критики, поскольку нельзя всерьёз обсуждать то, логичность чего рассыпается под явной наивностью предположений.

Внёс свою лепту Василий и в спор о происхождении россов. Он отрицал какое-либо истинно варяжское влияние. Отнюдь, Тредиаковский придерживался версии, будто Рюрик имел варяжское происхождение, но в отличном от понимания его в качестве скандинава смысле. На западе имелись славянские племена, в частности речь о рутенах, населявших остров Рюген. Вот из них Рюрик и вышел, то есть являясь славянином, он всё-таки приплыл на Русь из-за моря, учитывая географическое расположение Рюгена.

Усвоив умение Василия играть со значениями слов, читатель не удивится знакомству с трактатом «Слово о богатом, различном, искусном и несхотственном витийстве», в котором Тредиаковский рассуждал о витиеватости. Для примера будет дано сообщение «Об истине сражения У Горациев с Куриациями, бывшего в первые римские времена в Италии». Помимо сего, Василий дал краткую историческую справку «О мозаике».

Отдельного упоминания достоин перевод произведения Поля Тальмана «Езда в остров Любви» — одна из первых художественных работ Василия. Читателю предлагается романтическое путешествие наподобие путешествий Гулливера, показывается отчасти утопический край. Но, в целом, оценить по достоинству у читателя не получится, может быть как раз из-за первых неопытных проб непосредственно Тредиаковского.

Третий том завершается «Стихами на разные случаи». Василий здраво рассудил: зачем пропадать накопившемуся добру? Он не зря пробовался в поэтическом ремесле, иногда даже стремясь блеснуть рифмой. И тут-то читатель поймёт, отчего именно к рифмованию Тредиаковский предъявлял свои основные претензии, отказывая ему в праве на существование. Всё объясняется, стоит взглянуть на примеры в исполнении непосредственно Василия. В таком виде подобного действительно существовать не должно. Впрочем, ежели в чём-то оказываешься неумелым сам — в том не отказывай другим. Но с таким подходом Василий отказывался соглашаться.

Автор: Константин Трунин