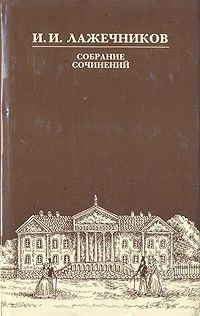

Иван Лажечников — Несколько заметок и воспоминаний (1859-64)

Встречи с некоторыми людьми становятся незабываемыми, причём неважно когда и при каких обстоятельствах. Лажечникову довелось учительствовать Виссариона Белинского, поступившего для обучения в основанную Иваном мужскую гимназию. Об этом говорится в биографиях Лажечникова, но редко упоминается в работах о самом Белинском, ровно как и тот населённый пункт, где это случилось: он теперь называется Белинским, но никак не Лажечниковым. Для русской литературы до сих пор считается уникальным явлением, чтобы имя критика продолжало высоко цениться, несмотря на количество прошедших лет. И вот в 1859 году Лажечников решил написать биографию Белинского, в итоге ограничившись лишь заметками для оной.

Сказать, чтобы Белинский из себя что-то в 1823 году представлял — не скажешь. Уроки он пропускал, занимался плохо. Единственное выделявшее его обстоятельство — он превосходно писал сочинения на заданную тему. Таковы основные воспоминания Лажечникова, тогда как в следующих заметках Иван стремился понять жизненный путь Виссариона.

Судьба литературного критика тяжела. Как же Белинскому удалось достигнуть величия, когда он ни о чём подобном при жизни и помыслить не мог? Жил он бедно, занимался подённым трудом. Он входил в журналы и объединения, выходя едва ли не сразу. Он оставался временщиком, чьё место легко занималось любым другим литератором. Многие могут прослыть за критиков, разбирающимися в литературе, поэтому-то Белинский и не мог найти твёрдую опору. Собственно, он и умер от чахотки, уставший от постоянно встречающихся ему затруднений.

Стремясь лучше понять творческий путь Виссариона, Лажечников сам изредка брался за литературную критику. Пожалуй, самый основательный его вклад — разнос книги Погодина о действиях Ермолова и всего прочего, касающегося войны с Наполеоном. Иван имел право о том говорить, так как являлся свидетелем тех событий. Он наглядно показал, где автор заблуждается. Ещё бы, перепутать оторванные конечности — такое надо суметь вообразить. Ладно бы правую с левой перепутал, так он ведь руку от ноги отличить не умеет. Критический разбор принял вид собственных воспоминаний.

Иван припомнил жестокости русской армии. Касались они морального духа солдат, ибо не допускали создания неверного представления у жителей заграничных стран. Ежели кто допускал насилие над местным населением — того обязательно казнили. Как подвергали смертной казни и всех, кто сопротивлялся, либо к этому побуждал. Никакого грабежа тем более не допускалось. Остаётся недоумевать, почему русские продолжают считаться варварским народом по отношению к европейцам, до подобной сдержанности в своих развратных порывах никогда не нисходивших?

А как быть с такими обвинениями от потомков, будто выполняя приказы Ермолова, один из генералов тем доказывал собственную неспособность самостоятельно принимать решения? Лажечникова это сильно удивляет. Не в том ли заслуга человека, сумевшего грамотно выполнить требуемое и тем добившегося положительного результата? Неужели нужно было предпринять нечто другое и расписаться в неумении принимать правильные решения? Воистину, иным людям лишь бы огульно обвинить, для чего они найдут множество причин.

Действительно, высказывать мнение о чём-то трудно. Ещё труднее найти для такого мнения спрос. Каждый имеет собственное суждение, чтобы соглашаться с кем-то ещё. Человек изначально категорически настроен, ничего не принимая на веру, когда не желает ничему верить. И таких людей большинство. Остаётся надеяться на несведущих в определённом вопросе, готовых принять высказанную автором точку зрения. Если бы Лажечников мало знал о войне с Наполеоном, он не был бы столь категоричным, однако ему есть о чём поведать, исходя из собственного жизненного опыта.

Автор: Константин Трунин