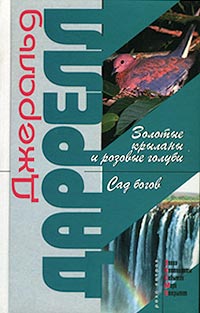

Джеральд Даррелл «Сад богов» (1978)

Вёл ли Даррелл дневник, будучи юным? Он написал о пребывании на острове Корфу три книги, продолжая вспоминать ранее не упомянутое. Допустимо предположить смутные воспоминания, но Джеральд всё рассказывает в красках, словно это случилось накануне, а ведь минуло порядка сорока лет. Он помнит должное быть забытым. Невольно возникает желание пожурить Даррелла за вольности допускаемой в тексте фантазии. Но, по традиции, написанному будем верить, так как опровергнуть слова Джеральда некому.

Лучший спутник тот, кто умеет молчать и готов терпеливо ждать. Таковым стал осёл, сопровождавший Даррелла в его прогулках по острову. Он никогда не подводил, даже когда Джеральд долго отсутствовал. За такое умение он первым удостоился похвалы. И только после Даррелл рассказал о наблюдении за охотой ласки на европейскую соню. Поймать ему хотелось то и другое животное. Планам оказалось не суждено сбыться, испытав ряд разочарований, Джеральд удовольствовался соней.

Другое дело, когда речь о собаках. Зачем подрастающему натуралисту нужен в питомцы обыкновенный домашний зверь? Даррелл ещё не стал задумываться о необходимости сохранять виды, пока он познавал окружающий мир. Осознавать смерть одиннадцати щенят он не хотел. Хозяйке те были без надобности, поэтому требовалось уговорить маму принять домой хотя бы одного щенка. Стоит ли говорить, что для Джеральда спасут их всех? Причём не в торжественной обстановке это произойдёт, у него на глазах они будут извлечены из земли. Хозяйка поспешила похоронить народившихся щенят сразу, стоило тем появиться на свет.

Жестоко? Даррелл никогда не говорил об этом. В природе нет несправедливости. Всему быть таким, каким то предрешено. Сам Джеральд станет противиться подобной закономерности, сделав выбор в пользу одних, отказавшись от других. Как не думай, а животных следует кормить. Не стоит недоумевать, видя в одном случае Джеральда за охотой на воробьёв, а в другом — страстно стремящимся тех же воробьёв сохранить. Деваться некуда! Если питомец питается мясом, значит кому-то для того предстоит лишиться жизни.

Может потому Даррелл не любит в детских воспоминаниях затрагивать вопрос питания? В редкие моменты он говорит, как добывал корм. Ему гораздо приятнее описать упрашивание мамы снабдить его заготовленным мясом, из которого предстоит приготовить блюдо, дабы им накормить вечером семью. Маме приходилось отдавать мясо, придумывая нечто иное на ужин. Немудрено видеть реакцию братьев и сестры Джеральда, снова и снова негодующих, явно противящихся оказаться лишёнными вкусной еды, когда оной предпочитают накормить зверей «сходящего с ума» братца.

Не устаёт Даррелл обличать родственников. Он высмеивает дела всех, не считая нужным щадить их чувства. Пускай о сестре думают разное, он же обязательно расскажет о сватавшемся к ней турке, ухаживания которого прекратились после объяснения необходимости принять в качестве приданного одиннадцать щенят. От прочих женихов избавлялись иначе, о чём Джеральд с удовольствием и рассказывает.

Складывается впечатление, все Дарреллы любили язвить друг другу. Им бы только поиздеваться, со смехом рассказывая знакомым о проделке. Джеральд выделился из всех, сообщив не кому-то определённому, а всему миру. По сравнению с происходившими в семье неурядицами, восемьдесят паучат не кажутся чем-то необычным. Те, прямо в буквальном смысле, съедают собственную мать. Так отчего Дарреллам не перемывать кости? Физического вреда им это не причиняет.

Осталось рассказать о визите английского короля на Корфу и устроенном мамой Джеральда концерте лучших исполнителей острова. Под фейерверк и весть о новых талантах можно закрывать знакомство с детством Даррелла.

Автор: Константин Трунин