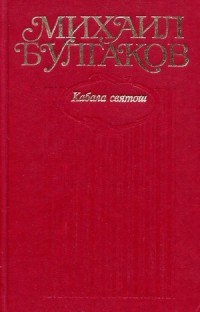

Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита. Черновые варианты 1932-34»

Новая редакция романа, продолжавшего оставаться непонятным. Она начиналась с года начала работы, жанра произведения и словосочетания «Великий канцлер». Разум читателя помутится, стоит ему ознакомиться с текстом подробнее. И как не сойти с ума? Берлиоз зарезан трамваем, в Москве творится чертовщина. И вот он — Иван Попов — свидетель произошедшего, оказывается запертым в психиатрической лечебнице. Лечащий врач предлагает ему читать «Библию» и описать ощущения. Так рождается рассказ про головную боль Понтия Пилата, лишившихся рассудка иудеев и Иешуа Га-ноцри, должного быть распятым на кресте. Надо ли говорить, что Ивана навестит ведьма Маргарита, с которой он покинет стены жёлтого дома?

И всё же сперва Булгаков предложил задуматься — существует ли Бог. А если нет, то кто тогда управляет всем сущим? Ответ кажется очевидным — Бог оставил человечество, перепоручив его сатане. И теперь сей падший играет с судьбами людей, устраивая проказы разного рода. Он именно пакостничает, не созидая ничего существенного. Оказавшись в Советском государстве, абсолютно арелигиозном, он реализует свой потенциал, участвуя в не таких уж и важных происшествиях. Впрочем, Михаил понимал, насколько мало Бога в Советского Союзе, настолько его много может быть во всём остальном мире. Поэтому куражиться сатане предстоит именно в стране, от Бога отказавшейся.

Не имея защиты от чертовщины, советские граждане страдают психически. У них не получалось соотнести творившееся безумие с адекватным восприятием реальности. Поэтому увидеть необычное и сказать об этом — прямой путь в изгои. А может и не было ничего, прежде описанного. Всего лишь бесконечные галлюцинации Ивана Попова, любившего выдумывать истории. Действительно ли Берлиозу отрезало голову? И была ли Маргарита на шабаше ведьм? Скорее стоит говорить о больном воображении Мастера, единственно твёрдо уверенного только в том, что он заперт в стенах психиатрической лечебницы.

Жизнь можно придумать. Как родился, вырос, встал на ноги и как оказался в жёлтом доме. Придумать получится и исход, каким бы нереальным он не показался. Выпорхнуть из окна, воспользовавшись метлой? Почему бы и нет. Или Булгаков ощущал узником непосредственно себя, наделяя мученика на страницах произведения ощущением безнадёжности? Придумывая ему жизнь, он примеривал её на себя? Легко сойти за безумного, когда ты всерьёз никем не воспринимаешься. И ведь у Михаила обозначился тяжёлый период, омрачавшийся постоянными отказами, куда бы он не обращался. Талант писателя оказывался растрачиваемым зря. Впору писать истории по библейским сюжетам, ради цели излечения ран собственной души.

Самое время вспомнить про Истину. Что это? Действительно под нею следует понимать головную боль Понтия Пилата? Или Истина — насущная дилемма, не имеющая безболезненного решения? Точно ясно — мистики существовать не может. Её и нет на страницах, ежели читатель не собирается всерьёз воспринимать галлюцинации одного из действующих лиц. Вполне может оказаться, что происходящее извращается в угоду каждому персонажу. Опять же, если есть хотя бы кто-то, претендующий на право считаться настоящим. По крайней мере, автор реален. Прочее — вымысел, не сумевший принять форму законченного произведения.

Как бы не казалось, что Булгаков создал законченное произведение, он так не считал. Он его в итоге и не сможет создать, оставаясь внутренне недовольным. Взять можно любую редакцию, вполне удовлетворившись ею. Подойдёт и эта, в народе прозываемая «Великим канцлером». Тогда усилится впечатление, словно вниманию предложена фантасмагория. Воображение желало обозначить своё присутствие, хоть как-то отдохнув от суеты. Иначе у Михаила не получалось.

Автор: Константин Трунин