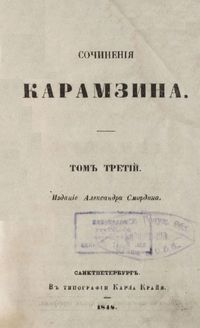

Николай Карамзин «Прекрасная царевна и счастливый карла», «Дремучий лес», «София» (1792-95)

Николай — человек опережающего действия. Пока Эрнст Гофман отмечал двадцатилетие и был далёк от литературной славы, в ещё не выработанной им манере творил и Карамзин. Много позже, когда всякую мистическую историю, написанную в XIX веке, станут сравнивать непосредственно с произведениями Гофмана, в данном случае так сказать не получится. Да и нет причин говорить о мистике, как и о Гофмане, это скорее присказка, так как сказка впереди. Николай её назвал следующим образом «Прекрасная царевна и счастливый карла», датой её написания принято считать 1792 год. Говорить о ней приходится, минуя прочие произведения Карамзина, ибо нельзя всему уделять одинаковое значение. Всё-таки сказка от Николая вышла короткого размера, содержит основы европейского гуманизма и не так уж далека от действительности.

Какой выбор сделать прекрасной царевне? Отец позволил выходить замуж за кого угодно, лишь бы жених по душе пришёлся. Жизнь не балует приятностью, значит и в мужья будет выбран не тот, кого можно подразумевать под хорошим человеком. Какими качествами не обладай — без приятной внешности кажешься лишним для общества. Не с того ли в сюжете Карамзин прописал карлика — широкого обаяния человека, чьи преимущества меркнут перед его малым ростом и безобразным горбом. Он может лучше всех играть на музыкальном инструменте, сражаться на мечах, либо прослыть специалистом в другой области: всё это нивелируется, стоит опять взглянуть на карлика.

Не в том проблема, чтобы согласиться с выбором дочери. Нужно убедить народ в безошибочности сделанного. Вполне очевидно, карлика засмеют. Значит будет высказана пылкая речь, должная устранить сомнения. Но читатель недоумевал от другого, на кого именно намекал Карамзин данной сказкой? Её подзаголовок звучит так: «Старинная сказка, или Новая карикатура». Напиши Николай позже, читатель бы знал, кого подразумевать под талантливым карликом, пускай и не настолько безобразным. В любом случае, становилось ясно — относитесь к людям не по превратному представлению, а согласно совершённых ими деяний. Нет нужды прикрываться пеленой от прекрасного, дабы не омрачать эстетические чувства.

Из прочих произведений, должных быть тут упомянутыми, это «Дремучий лес» за 1795 год и «София» (с неустановленной датой написания). В чём характерная особенность сих литературных работ? Рассказ «Дремучий лес» обозначен сказкой для детей. Он составлен из заданных слов, из-за чего не блещет оригинальностью. Иногда Николай так писал стихотворения. Попробовал такой же подход и в прозе. А вот «София» — это драматический отрывок пьесы, наполненный полагающимися диалогами и печальным событием. Дополнительной важности для понимания творчества Карамзина ни «Древний лес», ни «София» не несут.

Но не стоит думать, будто Карамзин уже ничего не сможет сообщить нового. Пора экспериментов продолжится. Нужно дождаться от Николая самого главного — подлинного интереса к истории. Он мог сколько угодно призывать к проявлению сочувствия или извлекать мудрости, продолжая оставаться молодым, с возрастом жизненные приоритеты изменятся, заставив делать важное не просто для себя, а для многих. Как не забавляйся трагическим или назидательным повествованием — этому суждено сойти на нет. Разумеется, останься Карамзин прежним, никто бы не стал ожидать от него большего. И именно сейчас, накануне первого переосмысления, наступает время взвешенно относиться к в последующем им написанному. Совсем скоро Николай на свой лад перепишет мысли из Экклезиаста, дабы после и вовсе подвергать устоявшееся переосмыслению. И наконец-то он придёт к должному — благодаря чему и вошёл в историю, по иронии написав как раз Историю.

Автор: Константин Трунин