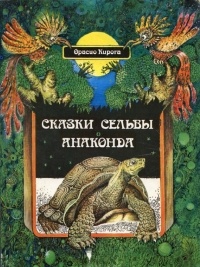

Орасио Кирога «Анаконда» (1921)

Как бы хотелось смотреть на происходящее одновременно со всех сторон, умея знать, какие процессы происходят на всех уровнях сразу. Но человек ограничен в представлениях, не способный смотреть дальше собственного носа. Всё, замечаемое людьми, ограничивается доступным их пониманию социумом. Всё, выходящее за его рамки, ими не усваивается. Может причина в том, что люди живут сегодняшним днём, не задумываясь о будущем, как не опираясь на прошлое, используя свои возможности сугубо в целях извлечения кратковременной выгоды. Для примера всегда можно ссылаться к «Войне миров» за авторством Герберта Уэллса. Вспомните, на человечество обрушалась опасность пасть под пятою марсиан, тогда как другое людей вовсе не беспокоило, хотя за свою жизнь начали бороться и мельчайшие частицы, вступившие в беспощадное сопротивление иноземным вирусам и бактериям. Но кто о таком станет думать? Человек этим точно заниматься не будет. А теперь давайте представим, как людям воспротивятся змеи, не согласные молча умирать в качестве подопытных животных.

В затерянных лесах, влажных тропических, куда никогда не ступала нога человека. Теперь нога, защищённая от змеиных укусов, ступила на ту землю. Здесь прежде, как и в других местах, шла война за выживание. Змеи, есть среди них констрикторы и ядовитые, жили в обоюдном презрении. Вечно не брал мир, если такое слово можно применить, змеиное сообщество. Как теперь быть? Совершенно верно, предстоит бороться. Змеям становится известно, ибо змеям всегда всё становится известно, для какой цели к ним пришли люди. Подумать только, а думать надо всегда… не только вот сейчас только, человек задумал бороться с ядом змей, задумайтесь, ядом змей. Для этого змей, ядовитых преимущественно, начнут отлавливать. Зачем же всех? Люди решили, они всегда за других любят решать, создать уникальное противоядие. Не знали лишь змеи, несмотря на приписываемую змеям мудрость, что малая часть способна обезопасить от подобной части, взятой в большем количестве. Но отстаивать своё право, так как бороться за существование необходимо, змеи могли единственным способом — кусать. Да не тут-то было…

Кирога наполнил повествование трагическими событиями. Слишком много смертей он поместил на страницах не слишком долгого повествования. Умереть предстоит едва ли не всем действующим лицам. Храбрые змеи, доведённые до отчаяния, способны умирать за правое дело, как будут они умирать и по собственной глупости, и по незнанию, в том числе напрасно, либо с пользой для общего дела. Будут умирать и люди, ибо смертен человек, не каждый раз способные хитростью превозмочь отвагу тех, кто стремится выжить любой ценой, даже посредством принесения себя в жертву. Можно на краткий миг оговориться, упомянув про особый тип змей — змееедов, тем и славных для человека, предпочитающих убивать так ему ненавистных ядовитых гадов.

Теперь нужно остановится и задуматься. Человек не способен думать о праве змей на существование. Для примера можно привести зоопарки, где интереса удостаиваются любые животные, только бы они были теплокровными, а ещё лучше — млекопитающими. Прочее людей не интересует вовсе. Почему? Человек не видит дальше собственного носа, как тут уже говорилось. Оценивать мир с позиции змеи, рыбы, насекомого или вируса, он никогда не станет. Почему бы не позволить ему это сделать хотя бы под видом литературного произведения? Безусловно, Кирога не был подлинно правдив, наделив змей тем, чего они лишены. Впрочем, это люди так думают… они ведь дальше собственного носа не видят.

Автор: Константин Трунин