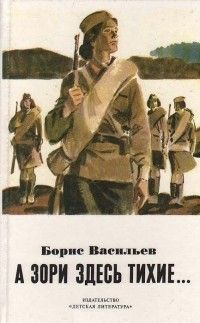

Борис Васильев «А зори здесь тихие…» (1969)

Стремление советских писателей к героизации участников Великой Отечественной войны понятно, как и желание отуплять и лишать человеческого достоинства противника. На поле брани сходятся силы добра и зла, иного в такого рода сюжетах быть не может. Причём добро настолько берёт за душу, что хочется сочувствовать действующим лицам, для которых жизнь сложилась столь печальным образом, и теперь им предстоит с потерями одолеть врага или погибнуть, причём погибнуть смертью достойной их отваги. Для усиления впечатления лучше взять женщин, кому, казалось бы, на войне делать нечего. Так Васильевым была создана повесть «А зори здесь тихие».

В центре повествования тридцатидвухлетний старшина, с малых лет росший без отца и потому не получивший нужного образования. Он чах вдали от фронта, боролся с пьянством солдат и не чаял обрести гармонию с требованиями совести, покуда к нему в распоряжение не поступили девушки-зенитчицы, внёсшие в его будни диссонанс. Но время для шуток закончилось, стоило обнаружить в окрестностях диверсантов, чьё продвижение требуется остановить любой ценой. Произведение, изначально поданное с позитивным отражением военных дней, всё более обрастает трагическими подробностями. Шалости остались позади, впереди мужество, самопожертвование и спокойствие Родины.

Выше всяких похвал проработав характеры главных героев, Васильев поставил штамп на противодействующей силе. Враг лишь с виду имеет сходные с человеком черты. На самом деле он бездушное существо, запрограммированное на прямолинейное следование к определённому месту с целью выполнения конкретного задания. Им не учитываются возможные помехи, таковые препятствия ему не полагается замечать. Хрустнет ветка, кого-то из своих убьют, хоть случились иная оказия — ему всё равно. Он даже спокойно ляжет спать, не думая ни о чём другом, кроме необходимости проснуться и продолжить движение.

В чём проблема для беллетриста расправиться со статичными фигурами? Это делается легко, благо враг не ожидает засад, сопротивления, подставляя горло под удар ножа и поворачиваясь спиной к опасности. Другое дело, подача материала в таком виде не вызовет у читателя ответных чувств. Требуется добавить драматизма и заключить мышление погибающих в обрамление их неудач, словно пустить снежный ком с покатой поверхности к неминуемой пропасти. Не враг станет причиной гибели, тому виной окажется желание автора, ибо топить в болоте, пускать пулю в голову и в порыве истерики бросать на штыки — не есть отражение героизма, а есть придание происходящему сходных с героизмом черт.

На создание повести Васильева подтолкнула реальная история, когда мужественные защитники Родины оказали сопротивление противнику. Данный случай был переработан писателем: сохранился антураж, остальное полностью изменено. Осталось необходимым показать самоотверженность людей перед опасностью, мотивированных на противодействие желанием охранить Родину от врага. Это Васильев, безусловно, сделал, но излишне легко у него умирают люди, просто умирая ради необходимости умереть. Слёзно жалко, до злости обидно девчонок, но не к тому беллетристу они попали в руки, не дал он им действительной геройской смерти.

Не губит человека героизм — смерть не повод гордиться поступком. Не губит человека отвага — это следствие вынужденной необходимости стать выше неблагоприятных факторов. Не губит человека самопожертвование — оно показатель для принятия крайней меры. Прежде всего губят обстоятельства, прочее надумано. Надумано ради роста сознательности, формирования необходимых гражданских качеств и готовности пойти на смерть в требуемый момент. И если кто будет отрицать, стоит таким человеком восхищаться, ибо он образец лучших представителей человечества, пускай и выращенный для воплощения чьих-то политических амбиций, всего-то.

Автор: Константин Трунин