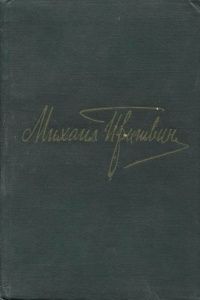

Михаил Пришвин «Дорога к другу» (1957)

Над Михаилом Пришвиным всю его сознательную жизнь довлело одиночество. Несмотря на лёгкий подход ко всему, искреннее дружелюбие, любовь к людям и братьям меньшим, он постоянно находился в поисках своей копии: того, кого можно было бы назвать настоящим другом. Пришвин стал наблюдателем обыденности, постоянно делясь с дневником мироощущением и отношением к тем или иным проблемам, должных получить частицу его размышлений. Так появился сборник мыслей Пришвина под названием «Дорога к другу». У читателя теперь есть возможность лучше понять человека, чья проза прививала любовь к природе у последующих поколений.

Пришвин часто писал, не боясь повториться. В самом повторении заранее заложено многообразие. Весна одного года никогда не напомнит другую весну. Подмечая детали, Пришвин мог в дальнейшем создавать новые заметки. Казалось бы, всё повторяется и оригинальным быть уже на получится. Однако, как нет похожих вёсен, так нет и похожих ситуаций, связанных с этим временем года. Нужно постоянно сравнивать и анализировать, не поддаваясь ложным выводам. Пришвин находил общие закономерности, продолжая осознавать сиюминутность выводов, должных обратиться во прах, стоит планете обернуться вокруг солнца, поменяв положение в пространстве относительно множества факторов, до сих пор неизвестных человеку.

Почему Пришвин писал о природе? Михаил отвечает честно, не придумывая отговорок. Он пытался создавать произведения в других жанрах, но всюду сталкивался с непониманием. Когда в его тексте прославлялись хорошие поступки животных — читатели верили, стоило обратить внимание на доброту людей — Пришвину верить перестали. Не может человек быть бесконечно положительным. Кажется, сам Пришвин и помыслить не мог о чём-то плохом, всегда поступая сообразно ожиданиям. В дневниках Михаила читатель не найдёт чёрных мыслей. Думается, Пришвин, подобно людям, иногда переполнялся злобой и желал грубо устранить препятствия. Он был человеком, а значит сложившееся о нём мнение — ложно. Впрочем, философские размышления Пришвина не выставляют его в белом свете, показывая его обыкновенность.

Читатель видит размышления Пришвина о любви, поэзии, правде, отношении людей к нему. Михаил привык говорить о происходящих в природе процессах, применяя это и на себя лично. В соотношении с окружающим миром формировалась его личность, сделав из него того, кем он запомнился потомкам. Никто и не мог помыслить, будто Пришвину чего-то могло не хватать. Он был окружён верными ему животными, в его рассказах встречаются хорошие знакомые. Странно видеть в записях Пришвина его сожаления о том, что он так и не сумел найти настоящего друга, во всём его повторяющего.

Каждый сам возводит перед собой стену из надуманных представлений о действительности. Человека может многое не устраивать, отчего возникает ряд требований абсолютно ко всему. Мало кто захочет стать губкой, способной пропускать через себя происходящие вокруг события. Нужно быть поистине аморфным, уподобившись адептам восточных практик, нашедших счастье в созерцании пустоты и достигших состояния вечного покоя. Разумеется, Пришвин не мог стать таковым, принимая жизнь без прикрас и поступая сообразно налагаемым на него требованиям общества.

Не мог найти Пришвин друга при жизни. Может его удастся найти после смерти. Не он, так его. Мысли Михаила теперь хорошо известны, хоть и не прозрачны. Читателю был представлен идеализированный образ некогда жившего человека, чьи чаяния оставались при нём, покуда не пришло время сделать их общим достоянием. Отсутствие отрицательных моментов настораживает. Но кто будет специально себя очернять? Может Пришвин действительно был таким, каким он представлен в написанных им рассказах?

Автор: Константин Трунин