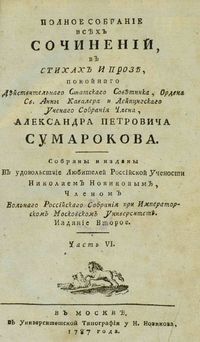

Александр Сумароков — Разные очерки (XVIII век)

Думал Сумароков о разном, как то и полагается всякому учёному мужу. Он имел собственное представление, о чём рассуждал в дошедших до нас очерках. Его мнение остаётся частным суждением, интересным с исторической точки зрения. Хотел ли он улучшить имеющееся или исправлял неточности — не так важно. Просто Александр старался мыслить самостоятельно, редко соглашаясь с кем-то ещё. Это вполне нормальное явление для человека, которому самой природой велено иметь собственное суждение обо всём. Так и получается, что пока человек размышляет наедине — он индивидуален, но стоит предаться беседе или коллективному обсуждению, как он теряет личность, уподобляясь человеку из толпы, отстаивающему интересы определённой группы.

В России ранее весомое значение имело слово духовного лица. Божьи служители несли истину, открывая глаза заблудшим душам на истинное понимание мира. Так было раньше, после и они подпали под влияние ожидаемых от них слов, забыв о первоначальном смысле ими делаемого. Непонятно, что именно желал сказать Сумароков «О российском духовном красноречии», слагая панегирик в адрес деятелей православной церкви, способных одаривать паству мудрыми речами, достойных сравнения с ораторами древности. Может быть Александр подразумевал способность восхваляемых им духовных лиц говорить с людьми с пониманием произносимых слов, не закрывая от слушателей сердце и обнажая перед ними душу.

Понимание произносимого зависит от особенностей каждого отдельно взятого народа. «Истолкование личных местоимений: я, ты, он, мы, вы, они» беспокоило Сумарокова особо. У русского человека есть существенные отличия, которые он вкладывает в местоимения. В чём-то он схож с французом, понимающим, как важно подчёркивать уважительное отношение к господами и особенно к Господу. А не лучше ли было вместо «вы» использовать немецкое «они»: задумывался Александр. Дабы не было различия между людьми, прежде всего требуется отказаться от подобной градации.

Сумароков приводит изумительную народную мудрость, размышляя «О разности между пылким и острым разумом»: дурак бросит в воду камень, сто умных его не вынут. Достаточно понять, что беглость мыслей — не признак остроумия, ведь остроумным и тугодум быть может. В любом случае, мудрость не рождается у человека спонтанно, она всегда возникает из множества мыслей, пришедших к человеку из разных источников. Размышляя «О несогласии», Александр показал, насколько он осведомлён с трудами Декарта, а «О разумении человеческом по мнению Локка» порассуждал о том, насколько оправдано мнение, гласящее о человеке как о чистой с рождения доске. Но порою простое наблюдение становится поводом для размышлений, как то понятно по очерку «О неестественности», ставшему результатом раздумий после виденной похоронной процессии, где вместо сочувствия пришлось наблюдать игру актёров.

Оказывается, существует «Российский Вифлеем», в котором родился Пётр Великий. Сведущему человеку известен род Колонна, имевший множество славных мужей, один из которых — Карл Колонна — построил замок, прозванный Коломной, жители которого или потомки его самого позже заложили село Коломенское, где и появился на свет будущий самодержец. Такой вариант предлагает Сумароков.

Требовательность Александра порой имела важность. Это особенно заметно по сообщению «К типографским наборщикам». В те времена в книгах обязательно ставилось ударение, чтобы иностранцам было удобнее читать. Для Сумарокова данная особенность отображения текста казалась недопустимой. Имеет смысл ставить ударение там, где оно не может быть ясно при прочтении, либо слово взято из иностранного языка. Над собственными же именами ударения и вовсе ставить нет нужды, поскольку в каждой стране они произносятся на собственный лад, не требующий ему соответствовать других. Имелись у Александра претензии и к грамматике, но то ныне стало преданием старины глубокой, интересной узкому кругу людей. Требовательность Сумароков проявил и в очерке «О несправедливых основаниях», опять высказав личное недовольство.

Автор: Константин Трунин