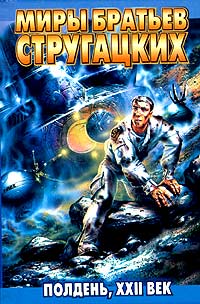

Аркадий и Борис Стругацкие «Полдень, XXII век» (1962)

Может ли человек представить каким будет будущее на самом деле? Скорее нет, нежели да. Прогнозированию поддаются только известные людям сферы. Вне открытого и достигнутого — лишь слепота. Как не мог человек несколько веков назад представить себе электричество и его роль для человека, так и мы не можем вообразить доселе скрытые от нашего внимания материи. Единственное, что с низкой степенью точно можно предугадать — это изменения в обществе. Но и тут есть подводные камни, которые трудно разглядеть даже после того, как о них запнулся. И не всегда — спустя года. Будущее навсегда останется закрытым. Поэтому наиболее благоприятно строить прогнозы относительно отдалённого времени. Стругацкие заглянули на сто пятьдесят лет вперёд — в первые десятилетия XXII века. Ничего особенного они там не нашли — таково мнение человека, оценивающего их фантазию спустя половину века. Конечно, впереди ещё целый век… многое может поменяться. Но Стругацкие не могли знать о свершившемся уже в наши дни, поэтому и будущее закономерно у них далеко не то, каким оно действительно будет.

«Полдень, XXII век» не имеет единой сюжетной линии. Читателю предлагается набор историй, в чём-то поучительных и в чём-то ироничных. Можно испугаться, а можно задуматься. Выводы извлекать пока рано. Это сделают в соответствующее время. Может быть и появятся среди нас Странники. Может и будем путаться в кнопках на умных стиральных машинах и кухонных плитах. Может действительно всё будет так быстро меняться, что знания старших поколений станут безнадёжно устаревшими. Может и правда будет отправлен корабль для исследования космических пространств, чтобы при возвращении домой осознать тщетность проведённых вне планеты лет, поскольку после него уже было достаточное количество экспедиций, успешно вернувшихся назад с более полезными и точными сведениями, нежели были собраны его силами. На самом деле, есть в словах Стругацких близкие к действительности слова. Да вот полетит ли человек в космос в ближайшие столетия — весьма тяжёлый вопрос. Человек так и не подчинил себе родную планету, так отчего говорить о космических пространствах, коли каждый день мир висит перед лицом угрозы тотального уничтожения себя двуногими прямоходящими млекопитающими.

Всё более Стругацкие размышляют о Марсе, о его возможных обитателях и следах таинственной цивилизации. Разумеется, это фантастический элемент, дополняющий повествование. Человек будет бороться за право доминировать во Вселенной. И уже в столь ранней работе братья дают представления о конкурирующей расе, раскинувшей свои сети по разным галактикам. Не простая судьба ожидает человечество. Получается, Стругацкие относятся к тем фантастам, которые склонны подчинять реальность вере в существование схожего с человеческим разума. Но как такового противостояния не происходит. Далее XXII века братья не заглядывают, им достаточно примерного представления о будущем. И если Странники действительно свалятся на голову землян, тогда ничего в сущности не изменится. Сильный пожрёт слабого: главное — оказаться сильным.

Важной особенностью книги «Полдень, XXII век» является то обстоятельство, что в описанном братьями мире будет происходить действие доброй части их произведений. И если читатель желает быть осведомлённым в описываемых событиях, то ему обязательно надо ознакомиться с данной книгой. Не все упомянутые в ней истории найдут применение в будущем, часть из них так и вообще фантазия на вольную тему без привязки к конкретному времени.

Будущее! Не погибнуть бы во славу прогресса и жажды человека набивать карман. А погибнуть придётся! Хорошо, когда другие мечтают о более светлых днях.

Автор: Константин Трунин