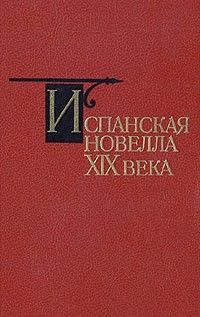

Хоакин Дисента «Храбрецы», «Письмо солдата», «Поцелуй матери» (XIX-XX)

Когда окружающий мир пал, кому-то следует показывать пример возвышения. Такими были герои рассказов Хоакина Дисенты, вынужденные жить в окружении несправедливости, тогда как от них зависело излишне малое, чтобы посметь противостоять. А если бунт с их стороны и возможен, то они должны принять роли обвинителей, согласившись жить на том же уровне, который им больше всего не нравится. Для рассмотрения лучше взять три рассказа, пока не задумываясь об углубленном изучении наследия писателя. Так, составив повествование «Храбрецы», Дисента предлагал читателю прогуляться по Мадриду вместе с влюблённой парочкой, но вот захотелось молодым поесть, чего они сделать не могли, поскольку находились в том месте, откуда следовало поскорее уйти. Вместо этого, дабы дать читателю урок, Хоакин завёл парочку в питейное заведение, куда стекался самый отъявленный сброд. Только молодые приступили к трапезе, сразу посыпались оскорбления. Что нужно делать в такой ситуации? Парень не смутился, грозно взглянув на обидчиков, он выхватил нож, сразу пригвоздив собственную руку к столу, чуть погодя выхватив другой нож, предлагая любому из собравшихся выйти против него, сразиться на равных условиях. Вполне очевидно, столь безумных храбрецов он не нашёл. Читателю оставалось понять, подлинно ли смелого автор изобразил человека, или отразил на страницах безумие, ведь в среде шантрапы с ним могли разделаться гораздо проще, тогда как в рассказе посетители предпочли покинуть заведение.

Кто бы стал на войне схожим образом призывать на бой врага? Разумеется, никто. А какие там творятся дела? Про это Дисента повествовал рассказом «Письмо солдата», от первого лица сообщая чувства человека, вынужденного убивать. Теперь он находился в лазарете из-за полученного ранения. Тогда испанцам пришлось воевать на севере африканского континента, борясь за интересы, неведомые рядовым солдатам. От них требовали убивать — они убивали, ибо иначе смерть сама придёт к ним. В письме отражалось мнение, насколько глупо воевать, нет ничего необходимого человеку в сражениях, кроме возникновения животной агрессии, подспудно принуждающей поднимать руку на живых людей, стремясь умерщвлять. Хоакин не стал предлагать прочих аргументов, остановившись на точке зрения единственного бойца, чья правда основывалась на личном представлении о должном быть.

Есть ещё рассказ у Дисенты — его название «Поцелуй матери». Повествование касалось дельного парня, чья жизнь была сломана на самом взлёте. В пьяной драке он убил, теперь вынужденный отбывать наказание. Будучи человеком покладистым, имевшим перспективы на будущее, в один момент был вынужден опуститься на дно. Общество не стало предоставлять оступившемуся второй шанс, посчитав наказание необходимым. Так герой повествования отправился в тюрьму, сторонясь всех и молча вынося тяготы заключения. И сидеть ему до последнего звонка, не прознай он про болезнь матери. Стало ясно — скоро её не станет. Просьба смилостивиться и дозволить свидеться с матерью удовлетворена не была, вследствие чего парень сбежал. Он достиг родного дома, успел застать мать живой, попрощался, и она умерла. После он вернулся к воротам тюрьмы, никого ни в чём не укоряя, твёрдо уверенный — поступил правильно. Для него было очевидным: быть наказанным на четыре года за побег — не идёт ни в какое сравнение с последним поцелуем матери.

Однозначного суждения по рассказам Дисенты вынести нельзя. Его героев получается понять, им можно сочувствовать. Вместе с тем, жизненные обстоятельства не позволяют действовать иначе. Как бы не щемило сердце от происходящего с людьми, с этим просто надо научиться жить.

Автор: Константин Трунин