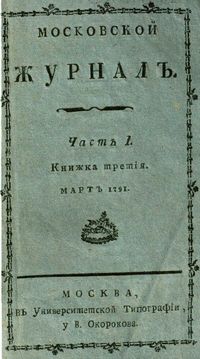

Николай Карамзин «Московский журнал. Часть 1. Книжка вторая и третья» (1791)

Вторая книжка — подобие первой. Снова читатель знакомился со стихами. Одно из них подписано буквой «К.», указывалось, что стих создавался в Женеве. Его название — «Выздоровление». Он был написан на таком же низком уровне поэтического искусства, как и прочие стихотворения в книжке. Просто перечислим названия прочих: «Новый год (песнь дому любящему науки и художества)», «Счёт поцелуев», «Осёл и лира».

За стихами следовала новая глава «Писем русского путешественника». У читателя уже сформировалось убеждение, будто «Московский журнал» претерпит столько выпусков, сколько Карамзин сможет предоставить писем для опубликования.

Далее перевод из журнала профессора Морица — «Чудный сон». Сообщался удивительный факт, как барон Зигмунд Зеккендорф увидел сон за полгода до своей болезни и смерти. К нему явился человек, предложив показать всю прежде прожитую сновидцем жизнь, что и было выполнено. Затем ещё один перевод из того же журнала — «Сила воображения». Тут скорее доказывалась способность верующих воспринимать знамения за божий промысел. Над одним проповедником подшутили в Вестфалии, сообщив неким образом, словно проповедник скоро умрёт, если не сожжёт собственный дом. И проповедник действительно решил выполнить наказ, причём никого более не воспринимая, как ему не пытались объяснить проделанную над ним шутку.

Следующий раздел — анекдоты из иностранных журналов: про Фонтенеля, в котором оный сам поучаствовал, укоривший француза, что тот не знает, где он живёт; про Корнеля, который отправил жениха дочери решать проблемы с его женой; об англичанине, вздумавшем состояться в парламенте, чтобы ввести налог на остроумие; про то, как кого-то назначили королевским библиотекарем, отчего он обязывался научиться хотя бы читать.

Вновь перевод из «Французского Меркурия» — «Парижские спектакли: от июня до половины августа прошедшего года. Королевская академия музыки, или Большая опера». В оригинальной статье возносились заслуги Людовика IX. Затем следовали свидетельства о пьесах из Национального, Итальянского и Московского театров.

Заканчивал вторую книжку раздел о книгах. Читатель знакомился со статьями «Всеобщая и частная естественная история графа Бюффона» и «О сравнении древней, а особливо греческой с немецкой и новейшей литературой. Сочинение Гродека, доктора философии».

Третья книжка «Московского журнала» уже традиционно начиналась стихами. Это «Ода на смерть графини Румянцевой к Н.», «Письмо к Прелесте», «Я», две эпиграммы. Следом сразу перевод из «Французского Меркурия» — «Вечера»: некая матрона попросила собравшихся рассказать истории, когда они были более всего счастливы. Следующее произведение — письмо «Сельский праздник и свадьба».

Следом «Письма русского путешественника». Понимать, какая именно глава публиковалась в каждой книжке, — не требуется. Читатель может ознакомиться с данным произведением и без чтения посредством сих журнальных книжек. Далее. «Лилия и роза. Сочинение Гердера» — басня о сотворении мира. Сочинение «Ночь и день». Следом светский раздел «Московский театр». Пересказывалась комедия Брандеса «Граф Ольсбах».

В заключении третьей книжки давался раздел «О книгах». Всего представлялось три критические заметки. Первая — «Философа Рафаила Гитлоде странствование в новом свете и описание любопытства достойных примечаний и благоразумных установлений жизни миролюбивого народа острова Утопии. Сочинение Томаса Моруса». Вторая — «Артур, или Северное очарование. Политическая повесть». Третья — «Описание главных лазаретов в Европе» за авторством Говарда. Говорить о содержании критических заметок — выше требуемого. Всё-таки и в «Московском журнале» они выполнены в форме пересказа самих произведений, поэтому нет смысла заниматься тем же самым.

Как читателю должно быть понятно — с «Московским журналом» довольно тяжело знакомиться. Но кому-то его содержание может показаться очень даже интересным.

Автор: Константин Трунин