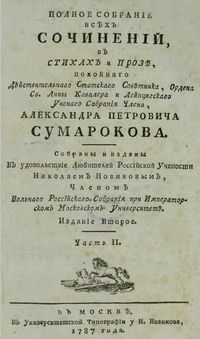

Александр Сумароков — Оды торжественные (XVIII век)

Кто стоит у власти? Да кто бы не стоял. Сыну Отечества он всегда отца родного заменял. А если над всем женщина стояла, значит она не отца — она мать родную заменяла. И всё тогда становится прекрасно, тогда желается пожить, ведь не получится с такими думами тужить. Есть властелин, пропой ему скорее оду, его дела помогут русскому народу. Он для того поставлен надо всеми нами, чтобы сладкими умащивать наш слух речами. Ему достаточно Россию над другими возвышать, за что его и будут восхвалять. Кому не хочется прекрасное увидеть, кто смотрит под ноги свои, того попросим поскорее с наших глаз уйти. Не надо портить впечатление от од: пример Сумарокова — лучший нам того урок.

О чём бы не писал поэт минувших лет, таких ныне не сыскать — таких теперь уж нет. Восхваляющего прошлое, видящего позитивное во всём, где такого сейчас мы найдём? Либо время тогда было краше во множество раз, ежели Сумароков так ушедшему истинно рад. Он хвалил Петра, удивляясь заслугам его, словно Русь из себя не представляла ничего. Покуда Пётр не взялся за страну, не подвёл Россию к Европы окну, в варварском состоянии она пребывала, к закату катилась и постепенно угасала. Всё это так, но с тем ограниченьем, если оду петь одним таким стихотвореньем. Сказать о торжестве Руси не мало можно добрых слов — похвалить мудрость княжествовавших некогда голов, но Сумароков не заглядывал далеко — Россию на ноги Пётр поставил, и больше никто.

Чем занять будни поэту? Почему бы не польстить главе государства? Спеть оду ему, ведь добрый отзыв — не признак коварства. Сравнить с древними властелинами государя своего, отразив рифмой успехи в политике, объяснив торжество. Кто при Сумарокове царствовал? Елизавета Первая, Екатерина Вторая: обе матери Отечества, думали о благе для страны, страной управляя. Жили миром — слава за то от людей, шли войной — за то и славили царей: всюду есть повод оду пропеть, слов прославляющих при том не жалеть.

Поздравить с Новым годом, на Тезоименитство сказать речь, годовщину восшествия на трон в красивые слова облечь, о дне рождения правителя поэмой отозваться, чтобы каждый мог твоим слогом любоваться. Не в том секрет успеха, чтобы только восхвалять — от назойливости правители могут и устать. Не знал Сумароков удержи, одаряя словами, не делая разницы между разными царями. Кому понравится, когда Елизавета матерью была, а после Екатерина то место заняла? Быть последовательным и помнить, что нельзя хвалить в одной поре, ибо не поверят тем же словесам, сказанных тобою об умершем царе. А может дело имело иной оборот — Сумароков верил, как верить мог подобному народ?

Задумаешься на досуге, решив, что Сумароков прав, позитивный настрой от него приняв. Лучше с радостью смотреть на события в мире нас окружающем, чем унывать, словно в государстве живёшь умирающем. Как ты думаешь, так думать следует многим, о благости мыслить, о том, как много мы стоим. Не мыслить о плохом — плохое оставим другим, происходящее радужным воспринимать хотим. Допустим прекрасное в будни, не станем серчать, было бы от чего нам унывать. Посмотрим на главу государства, теперь Федерации, давно не царства, плохих мыслей не скажем о нём, представим его трудящимся ночью и днём, заботящемся о благе каждого из нас, готовящего о свершении очередного блага указ. Кто бы не стоял наверху, для того он и стоит — плохого не сделает, народ за то его не простит.

Автор: Константин Трунин