Яков Княжнин «Софонисба» (1786)

Правитель от народа, он правит крепкою рукой, не знает сей правитель, не он владеет собственной страной. Нет власти, если Рима воины над ним, иной властитель даёт указы им. То не беда, когда рука чужая управляет, много хуже, свободе если угрожает. Быть противоречиям, спокойствию не быть, другой власть твою может захватить. Так и случается, не изменить того, горевать предстоит: правитель раньше, а теперь никто. Не в том причина, проблема поважнее есть, драматургам её из трагедии в трагедию несть. Имя ей — любовь, и вокруг строится сюжет, прочих затруднений серьёзных будто в мире нет.

Нумидский царь Сифакс на сцене, дочь правителей Карфагена Софонисба его жена. Чета правителей зрителю представлена — царская семья. В чём затруднение? А дело в том, что прежний властитель Нумидский был в Софонисбу влюблён. И быть браку, и править совместно, было бы всё то Риму лестно. Причём же тут Рим? Без Рима никак. Он определяет, кто друг ему, а кто враг. Коли враг, то смерть ты примешь, если друг — у недруга царство отнимешь. Есть ещё народ, которому противна власть Рима, не допустит он в правители сему государству верного сына. Да, трудная вводная дана. Но такая же трудная жизнь наша всегда.

Без интриг никуда, грозит стране с Римом война. Не бывать такому, чтобы царю принимать облик раба. Куда же податься, если сильный соперник тебе противостоит, он дерзости в свой адрес не простит. Подложные свидетельства, нужно внести распри в подлежащий краху дом, от внутренней грызни пусть разваливается он. Пусть всё благородно и нет побуждений изменить стране, всё будет представлено так, что нельзя поверить не.

Как же Софонисбе поступить? Власть Рима она не может допустить. Её же в измене подозревают, в неверном свете помыслы народу представляют. Остаться правительницей может, согласись с римским наместником в союз вступить. Случись такое, каким образом продолжать в новых условиях жить? Рим не допустит противленья, он всё равно получит своё, мир для него поделён на своё и ничьё. Значит ничьё следует брать, для того источник проблем нужно просто убрать.

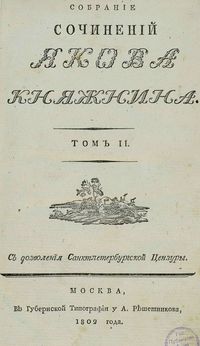

Трагедия право. Чей же сюжет? Вольтер написал? Или всё-таки нет? Княжнин написал? Это его? Тогда скажем: браво. Хватает в пьесе всего. Есть и затруднения, понятны они. Долгие разговоры наполняют «Софонисбы» стихи. Зритель скучает, не видит развития он. В речах запутаться он обречён. Куда происходящее движется и есть ли ему конец? Погибнет правитель, пойдёт вдова под венец? Или оставит Рим претензии свои, приняв владение Нумидским царством за мечты? Зримо всё и предрешено, но трагедии разыграться дано. Итог тяжб за власть будет таков — не избежать никому римских оков.

Сопротивление положено. Но не будет сопротивления в пьесе. Крупная держава — ей быть первой среди прочих государств в весе. Как бы Рим не казался противным, он всё-таки Рим, считаться полагается прежде прочего именно с ним. Как скажет Рим, тому так бывать, не жене правителя Нумидского сему возражать. Она может рыдать, причитать и винить несправедливый рок, только не надо оправдания искать, если сделать ничего не смог. Жизнь не простая, в ней принципам места быть не должно, время для поиска правды, если и было, навечно прошло. Главное заботиться о подданных государства, забыв о себе. Благу везде найденным быть найдётся где.

Автор: Константин Трунин