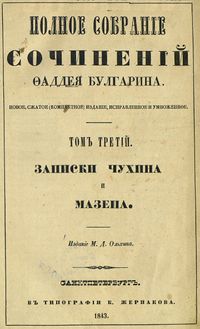

Фаддей Булгарин «Записки Чухина» (1841)

Несмотря на интерес Булгарина к исторической беллетристике, он то и дело возвращался к изначально полюбившемуся ему плутовскому роману. Успех «Ивана Выжигина» казался феноменальным, несмотря на слепое следование за произведениями иностранных авторов. Теперь читателю предстояло познакомиться с господином Чухиным, таким же бесполезным для общества человеком, жившим без цели и в итоге решившим выслужиться в дворяне. Если в действительности могли возникнуть затруднения, то на страницах литературного произведения главный герой чаще всего обречён на успех.

Думается, Фаддей не знал, для чего и почему он пишет «Записки Чухина». Сперва он задался пространным размышлением о смысле художественных произведений. Кому-то может показаться, будто табакерка существует для табака, либо наоборот — табак для табакерки. Сущность в подобных мыслях не имеет значения. Кроме голословных рассуждений, ничего путного извлечь не получится. Так же дело обстоит с предисловиями, в которых Булгарин склонен видеть основное раскрытие предлагаемого для чтения произведения. То есть беллетристика пишется из необходимости объяснить сразу сказанное, растягивая содержание от двух до бесконечного количества страниц.

Для плутовского романа наполнение призвано показать, как сирота без роду и племени выбился в люди, обретя общественный вес. Раздумывать над деталями такового писательского труда — неблагодарное занятие. Автор может только удивить, направив действие в ином направлении. Например, главный герой будет биться и терпеть сокрушительные поражения, так и оставшись никем. Поразительный сюжет для плутовского романа! Но обычно сей герой сидит спокойно, подставив руки под дождь из благоприятных моментов, в его рот заливают самое вкусное, остаётся принять даваемое, даже желая остаться при своих скромных интересах.

Единственный момент, привлекающий внимание, размышления о русском языке на стыке восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Он находился на положении необязательного к знанию. Не где-то там за границей или среди должных его знать для приличия, а среди своих же — «исконных носителей», с рождения говорящих на французском и немецком языках, что наблюдалось в среде русского дворянства вплоть до падения монархии. Потому русский язык и поныне склонен перенимать иностранное, адаптируя слова под себя. В том нет ничего плохого, главное, чтобы он при этом оставался тем же русским языком.

Читателю может казаться, будто «Записки Чухина» пробный шаг Булгарина, состоявшийся до начала работы над «Иваном Выжигиным» или наоборот его прямое следствие, заставившее искать сюжет для нового произведения, не менее интригующего. Как обстояло на самом деле, рассуждать бессмысленно. Известен точный год первой публикации, на который и следует опираться.

Имеются сведения, что полное название произведения «Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни». Ежели Булгарин склонен был считать им описываемое за обыкновенную жизнь, то нужно иначе взглянуть на быт населявших Россию людей, или он всё-таки лукавил, выдавая желаемое за действительное. Не всякий сирота получал опеку именитых граждан и мог спокойно существовать, не прилагая усилий к обеспечению настоящего и будущего благополучия. Но если Булгарин будет настаивать на своих словах, то останется поверить.

Конец предлагаемой истории известен из того же названия. Главный герой станет титулярным советником, говоря конкретнее — коллежским асессором, получив тем право на потомственное дворянство. Он и в этом преуспел, поскольку в 1845 году подобное дворянство перестанет передаваться по наследству. Булгарин опережал события, а может заставлял высший свет задуматься над происходившими в стране процессами. Излишне часто люди из ниоткуда становились лучше тех, кто заслужил того по праву рождения.

Автор: Константин Трунин