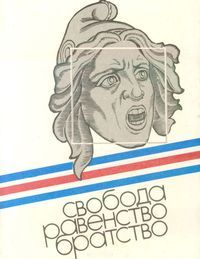

«Свобода. Равенство. Братство» (1989)

Не может существовать неоспоримых утверждений. Любое утверждение — химера. Стремление к свободе — химерично. Равенство само по себе является химерой. Братство тоже химера. Призывать ко всеобщему равенству, либо к равным для всех возможностям, стараться подчинить всех единому образу мыслей или считать нечто истинным утверждением — всё равно химера. Весь этот ход мыслей — химера. Об этом было сказано во втором предложении данного абзаца.

К чему бы не стремился человек — он никогда не добьётся желаемого, а если добьётся, то ему на смену придёт новая волна революционеров. Коли речь зашла о сборнике документальных свидетельств Великой Французской революции, следует исходить именно от неё. Есть много мыслей, их трудно переварить, толком не вникнув в детали. Слишком много событий произошло от взятия Бастилии до воцарения Наполеона. Слишком много людей было казнено за этот отрезок времени. Слишком разными оказались населявшие Францию люди. Не существовало общих убеждений, каждый хотел чего-то своего. История внесла ясность в спор революционеров, вернув монарха на трон, но монарха другой формации.

Главный урок, должный быть усвоенный потомками — нельзя действующей власти идти на примирение в угоду чьих-то желаний. Ярче примеров не найти, нежели Великая Французская революция и, случившийся ранее в Англии, протекторат Кромвеля. Немного погодя аналогичные сценарии разовьются по всей Европе, а может они ещё не раз вернутся, если постоянно идти на уступки и подготавливать почву для революций будущего.

Решение Людовика XVI собрать Генеральные Штаты для обсуждения возможности поднять налоги, стало пусковым механизмом для роста социального напряжения и последующего бунта. Оказанная помощь североамериканским колониям Англии в борьбе за независимость от метрополии дорого обошлась самой Франции. Генеральные Штаты стали обсуждать далеко не то, чего хотел Людовик. Нужно было принимать меры, вместо этого король маялся от скуки, охотился на оленей и постоянно писал в дневнике, что ничего не происходит. Ничего позавчера, Ничего вчера, Ничего сегодня, Ничего!

Редкий активный деятель времён французской революции пережил смутное время. На гильотину всходили постоянно. Люди дышали событиями, их переполняли планы, они с жаром отстаивали точку зрения. Все одновременно хотели одного, но шли к осуществлению разными путями. Некогда влиятельные жирондисты в полном составе лишись голов, такие же влиятельные якобинцы ненадолго их пережили. В брожении умов верх одержали радетели за прежний порядок, отчего революционный порыв превратился в фарс и довёл французов до вырождения.

Французы боролись с привилегиями. Они действительно отстаивали равенство для всех. Может быть они хотели считать себя братьями. И свобода на самом деле бередила их сердца. Но как избавиться от привилегий, если этого добиться невозможно? Всегда будут те, кто наделён ими больше, а у кого-то их нет. Иначе возникает анархия и мир рушится, пока к власти не придёт человек с железной рукой и в крови не потопит извращённое понимание свободы, перешедшее в состояние вседозволенности.

Провозглашение терпимости ко всем взглядам не помогло французам. В крови за личные убеждения тонули многие, стоило им выразить сомнения в необходимости революции. Кто стоял на крайних позициях, требуя террора, тот благоденствовал. Иных отправляли на гильотину. Кто не вмешивался в политику, тем удалось сохранить голову. Когда время террора пройдёт, пёстрая толпа без суда казнит Робеспьера. И тогда терпимость найдёт применение в жизни французов, но сами французы перестанут слыть львами, ибо львов перерезали ранее. И некому думать о свободе, равенстве и братстве. И никто не сможет верно утверждать, в каком направлении двигаться дальше. Падёт в числе прочих и Гракх Бабёф, истый радетель за равные права для всех. Он слишком поздно включился в борьбу — опоздал с тезисами-предвестниками коммунизма. Терпимость, наравне с прочими, оказалась химерой.

Французы дали ещё один замечательный урок потомкам — человек всегда думает, будто его убеждения обязательно будут разделять другие. Свергнув Людовика XVI, французы вознамерились осуществить это же повсеместно, даже если никому не нужно. Им удалось отстоять республику от иностранной интервенции. Они переполнялись мыслями о развитии успеха. Создавались художественные произведения: самое яркое из них — пьеса «Страшный суд» Пьера Марешаля. Европейские короли в цепях, они готовы на любые уступки, но их судьба предрешена. Как бы французы не думали, единой точки зрения на происходящее среди них всё-таки не существовало, а значит им не дано было устоять перед агрессией решительного Наполеона.

Начавшееся в 1789 году логически подошло к завершению десять лет спустя. Редкая революция добивается поставленных целей, чаще над ней воспаряют тираны, и тогда общество обретает способность объединиться и идти к светлому будущему, пускай и по реке из крови. В любом другом случае распад продолжится, а значит и национальное самосознание будет деградировать.

Автор: Константин Трунин