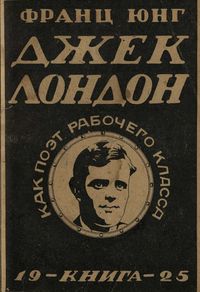

Франц Юнг «Джек Лондон как поэт рабочего класса» (1925)

В 1925 году советским издательством «Книга» выпущен литературный труд «Джек Лондон как поэт рабочего класса» в переводе А. Ариона. С течением времени ныне трудно установить, кем именно являлись Франц Юнг и А. Арион. Никаких выводов предлагается не делать, кроме как рассмотрения по существу. Представленный вниманию труд являет собой подобие расширенного предисловия к содержащимся на его страницах произведениям Джека Лондона. Построение повествования сформировано по принципу максимального цитирования с упором на революционную деятельность писателя. В качестве исходных данных Джек Лондон награждается эпитетом поэта рабочего класса, в том числе ставилась задача увидеть в нём рабочего, писателя и социалиста.

Джек Лондон — американец. Из понимания этого прежде всего и исходил Франц Юнг. А что такое американец конца XIX века? И существовали ли тогда американцы? Возникает сомнение. Не из каких-либо побуждений, призывающих вспомнить историю по заселению континента европейцами. Отнюдь, именно к концу XIX века в США сформировалось особое общество, разделённое на два класса — капиталисты и пролетарии. Они настолько отличались друг от друга, что не получается их объединить по национальному признаку. Эти люди жили во имя разных убеждений и стремились к различным целям. Вроде бы такое разделение не сильно отличало США от ведущих промышленных держав, однако Франц Юнг об этом размышлять не стал. Для него ясно, что США опередили в данном плане весь мир, потому требуется разделять людей не по национальности, а именно по их принадлежности к конкретному классу.

Усвоив это, читатель наконец-то станет понимать, почему Джек Лондон называется поэтом рабочего класса. Вполне очевидно, Джек Лондон — из среды рабочих, он — крепкий середняк своего класса. Он с юных лет проводил дни в тяжёлом труде, практически ни для чего другого не успевая найти времени. Его вхождение в литературу — своеобразное чудо. Тому причина — в той же занятости рабочих, у которых не хватало свободных минут для чтения художественной литературы, к тому же они не располагали деньгами, дабы позволить себе покупать книги. Поэтому в США литература о рабочих не пользовалась спросом. Тогда каким образом Джек Лондон сумел прославиться? Об этом Франц Юнг повествует дальше.

Слава к Джеку пришла не за произведения о пролетариях. Нет, успех ему принесли рассказы и романы, написанные вполне в духе романтизма. И уже потом, когда он стал действительно знаменит, он мог себе позволить писать произведения о текущем положении людей — о тяжести жизни рабочих. Революционный порыв продолжал нарастать внутри Джека, содержание его произведений соответственно изменялось. Он получил возможность громко освещать проблемы рабочего класса. Тогда-то он и стал его рупором, либо поэтом — смотря как нравится читателю. Не яркими красками Лондон красил жизнь, однако и не чернил без лишней надобности.

Новых обстоятельств жизни Франц Юнг читателю не сообщит. Всё это и без того известно. Читатель прекрасно представляет, как Джек с юных лет предавался труду, плавал по морям, бродяжничал, сидел в тюрьме. Исключение — Франц Юнг ссылается на Лондона, утверждая, что однажды Джек твёрдо решил: больше никогда он не займётся тяжёлым физическим трудом, поскольку в нём тогда истощатся человеческие силы, и он ослабнет к пятидесяти года, вскоре умерев. Что же, писательская деятельность оборвёт жизнь Джека Лондона даже раньше — на целых десять лет.

Теперь осталось установить, кем же являлись Франц Юнг и А. Арион. Если кто знает, огромная просьба сообщить.

Автор: Константин Трунин