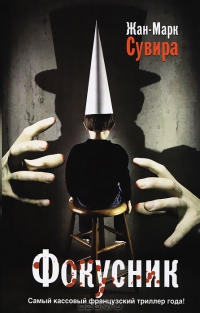

Жан-Марк Сувира «Фокусник» (2012)

Современные реалии таковы, что выбирая между продуктом натуральным и полезным, и доступным, но содержащим множество вредных добавок, выбор всегда падает в пользу последнего, хотя именно польза вызывает больше всего нареканий. Примерно такая же ситуация складывается и с литературой, всё более утрачивающей связь с читателем, предлагая вместо действительно важных жизненных моментов фрагменты чьего-то бытия. Людская фантазия ничем не ограничивается, только не каждому писателю дано направить поток мыслей в нужное русло. Получается печальный результат: сюжет ради сюжета, не имеющий под собой никаких оснований, заставляющий висеть вопрос о целесообразности написанного и возможности применить полученные знания в собственной жизни. Развлечение на пару вечеров — именно так можно охарактеризовать добрый пласт тонн книг, ежегодно выходящих из-под пера очередных писателей, желающих стяжать славу и признание читателей. Конечно, художественная ценность стремится к нулю, а развлекательная часть выходит вперёд. Однако, если книга забывается практически сразу, то какой вообще был смысл с ней знакомиться?

Жан-Марк Сувира представляет французскую литературу. Нельзя сказать, что его слог выделяется чем-то примечательным. Сувира не является представителем классического романтизма, он далёк от модернистических изысканий экзистенциализма, но в меру своих сил старается поддержать марку детективного жанра, где кто-то вследствие душевных травм детского периода развития сталкивается с заинтересованностью со стороны сотрудников правопорядка, чья обязанность заключается в выявлении неблагополучных элементов, чтобы перекрыть антиобщественные поползновения. Французы всегда отличались стремлением раскрыть ранимую человеческую душу, находя в этом своеобразное утешение собственных прегрешений, основанных на чрезмерном переваривании внутри себя добродетельных побуждений, выраженных в толерантном отношении к окружающей их реальности. Любое отклонение от привычного уклада должно быть принято и переварено, иначе для француза не бывает. Но как быть с серийными маньяками, чьё существование сводится к удовлетворению извращённого восприятия мира, толкая совершать шокирующие преступления?

Сломать человека очень просто. Не каждому дано взирать на мир с высокой колокольни, пребывая среди лиц, наблюдающих за раскачивающимся колоколом, по которому кто-то очень тонко бьёт, извлекая ровные звуки. Но колокол — это скорее аллегория. Сувира не является звонарём, однако он возложил на свои плечи обязанность сообщить миру о тайных желаниях людей, горькая доля которых изначально обрекается на изменения в понимании морали и смысла существования. Не может мальчик, каждый день терпящий сексуальное насилие и побои со стороны отца, стать полноценным человеком; он навсегда обречён копировать поведение родителя. И хорошо, если всё будет направлено по пути воспитания достойного твоего продолжения, стремясь устранить недостатки воспитания твоих же родителей. Однако, чаще случается окончательное падение в пустоту, из которой выбраться никогда не получится. Сувира не заставляет читателя сочувствовать преступнику, но он и не старается со смаком описывать переживания такого человека, скорее делясь каждодневной борьбой с желаниями, не подразумевая возможность выбраться из замкнутого круга.

Отклонение от нормы тоже является нормой, только общество никогда не примет подобный факт, стремясь устранить любые проявления опасной для него активности. Если существует уголовное право, значит человечество к нему шло не из побуждений сделать жизнь спокойнее, а скорее стремясь перечеркнуть одну из связей с прошлым, подавляя внутреннее животное. Только всегда были и будут люди, которым претит идти за большинством. Кто-то из них будет вести оппозиционную политическую деятельность, кто-то писать в жанре альтернативной литературы, а кто-то просто станет маньяком, находя удовлетворение в возможности именно так самоутвердиться. У каждого явления так много граней, что на этот счёт можно бесконечно дискутировать, непременно ощущая перевес мнения большинства, далеко ушедшего от зова природы, но продолжающего сохранять чувство стадности.

В мотивах преступников должны разбираться психиатры, именно их призванием является стремление понять причины, толкающие людей на асоциальное поведение. Версий много, и пускай общество всё более подвергается очеловечению, что отнюдь не является благом, поскольку направляет род людской на путь деградации. Природой изначально заложена обязанность бороться за свою жизнь; общество же в своём развитии пришло к тому, что навязало себе понятие гуманизма, отталкивая прочь проявления желания быть выше обязательных норм поведения. Только вот тюрьмы никогда не пустуют, а количество преступников никогда не уменьшается. Не все из них совершили действительно серьёзные проступки, чтобы их знакомить с психиатром. Герой «Фокусника» Сувиры давно утратил ощущение реальности, являясь при этом ловким манипулятором, умеющим заинтриговать понравившихся ему детей, а также легко уходить от преследования полицейских.

Сувира концентрирует своё внимание на двух героях повествования — на преступнике и следователе. Оба являются противоположностями друг друга, но Сувира не стремится это подчёркивать. Жан-Марк ведёт равномерное повествование, более пытаясь шокировать читателя, нежели создать психологические портреты. От этого и получается куцее действие многих описываемых сцен, где добрая часть повествования опускается, что преступника делает гениальнее и сильнее, а следователя принуждает активнее шевелить мозговыми клетками, покуда не совершилось очередное преступление. Сувира настолько всё утрирует, что так и хочется попросить писателя не увиливать от прямых обязанностей. Пускай его маньяк становится тем самым человеком, о котором ещё полтора века назад с восторгом писали ницшеанцы, отринувшего всё обыденное, воспарив над действительностью, получая эстетическое удовольствие от совершаемых преступлений, становящихся отдушиной в мире закостеневших традиций. Разумеется, маньяк должен быть обезоружен и наказан, иначе не бывает. Поэтому ницшеанцы остались при своём мнении, покуда миру пришлось пережить две мировые войны, чтобы до конца осознать необходимость более гуманного отношения. Только ведь всё равно ничего в корне не поменялось, каждый продолжает тянуть одеяло на себя, делая это уже другими способами… в конце концов, сверхдержава и сверхчеловек — практически синонимы.

Следователь в «Фокуснике» выполняет функцию присутствующего лица, что просто обязано существовать и противодействовать. Его портрет далеко не так важен, а его методы работы тоже остаются на уровне желаемой борьбы за справедливость. Извращённое понимание реальности присутствует и в нём, только следователь является рядовым членом общества: послушным и исполнительным. Его поступки могут восприниматься с восторгом, однако он выполняет свою работу, за которую получает деньги, не испытывая при этом никакого морального удовлетворения, скорее живя без определённой цели, имея срочное задание, о котором ему приходится думать постоянно. Удивительно, что в столь насыщенном событиями мире, следователи всегда имеют возможность сконцентрироваться на определённом конкретном задании, не отвлекаясь на другие. Сколько маньяков в городе — столько и противодействующих им сил порядка. Конечно, это стереотип художественной литературы, упрощающий демонстрацию любой истории, что по составу действующих лиц ещё как-то различается, но внутреннее понимание остаётся точно тем же.

Простого не бывает, а сложности мы создаём сами: «Фокусника» можно прочитать без лишних мыслей о сущности бытия и получить удовольствие, а можно самостоятельно задать себе тему для рассуждения, находя совсем не то, что хотел сказать автор.

Автор: Константин Трунин