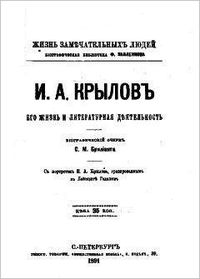

Семён Брилиант «И. А. Крылов. Его жизнь и лит. деятельность» (1891)

Любопытным исследователем был Семён Брилиант, его изыскательная деятельность свелась к двум годам творчества. Он брался составлять биографические очерки о российских писателях, вроде Крылова, Фонвизина и Державина. Он же составил жизнеописания Рафаэля и Микеланджело. Брать читателя объёмом Семён не планировал, ограничиваясь размером исследования не более сотни страниц. Перед ним стояла другая задача — помочь в наполнении библиотеки биографий Флорентия Павленкова, продолжающую и ныне существовать, под тем же неизменным названием, «Жизнь замечательных людей». До Брилианта особых биографий Крылова не писали, за исключением некоторых работ, нисколько не понимаемых в качестве подлинного восприятия жизненного пути Ивана Андреевича. Да и в последующее время создавались работы, ничем не лучше, нежели предложенная Брилиантом биография.

Творческий путь Крылова тернист. Иван Андреевич противился власти, поступая так не со зла. Просто у него иначе не получалось. Исподволь он понимал — интерес читателя возникает из-за диссонанса осознания имеющегося и должного быть. Как тогда себя выразить? Первые шаги Крылова — это театр. С юных лет он пишет пьесы. Но пробиться на столичную сцену — дело трудное. Тогда Крылов принял решение издавать журнал. И тут ожидали неприятности — писать приходилось сущую нелепицу, смысл которой понимал сам, до чего не желали стремиться современники.

Потому и выводит Брилиант перед читателем человека с устоявшимся взглядом. Какая разница, чем занимался Иван Андреевич до написания басен? Важно усвоить единственное — к Крылову пришло осознание необходимости действовать не во вред, создавая творения о настоящем, за таковые принимаемые с большой оговоркой. В баснях он мог высмеять любое событие, кто бы догадался — о чём с таким азартом баснописец брался повествовать. Хоть возведи хулу на царя, никто не догадается, о чём конкретно написал. Оттого и говорил Крылов всякий раз, когда его спрашивали о подлинном смысле, что пишет он про зверей и растения, ни о чём другом нисколько не мысля.

На этом содержательная часть повествования от Брилианта заканчивается. Конечно, Семён упомянул о примечательных фактах биографии, вроде наложения отпечатка на мысль Крылова: в совсем юном возрасте стал свидетелем восстания Емельяна Пугачёва, его отец растерзан бунтовщиками. Сказалась на восприятии и библиотека, единственное достояние, перешедшее к нему от погибшего родителя. Ивану Андреевичу оставалось набираться ума, чтобы найти место среди дворянской среды, так как иначе добиться хорошего положения в обществе не получится. Мешало и нахождение вне столицы, где кипела жизнь, функционировал театр. В то время успешный литератор — это драматург и комедиограф. Выбор Крылову казался очевидным.

Упоминает Брилиант характер Ивана Андреевича. Бравший всех добродушием, Крылов имел недругов. Например, не мог помириться с Карамзиным. Осторожно относился Иван Андреевич и к правящим персонам. Если с Екатериной Великой он конкурировал, издавая собственный журнал — «Почту духов», то при Павле старался находиться в тени, зато при Александре подлинно расцвёл, всё-таки продолжая относиться к монарху снисходительно, никак не желая обрадовать правителя хвалебной басней, поступая с точностью до наоборот, показывая сюжеты, за которые ему могло грозить наказание.

Посчитаем нужным заметить, Крылову мог помогать в издании журналов Радищев. Так ли это? Слишком разнились представления о сообщаемой информации. В той же «Почте духов» действительность описывалась намёками, окружённая сказочным антуражем. Такого мнения Крылов придерживался и в дальнейшем, благодаря чему не заслужил опалы.

В конце скажем, понятно возмущение читателя. Толком о биографии в исполнении Брилианта сообщено не было — того и не требовалось.

Автор: Константин Трунин