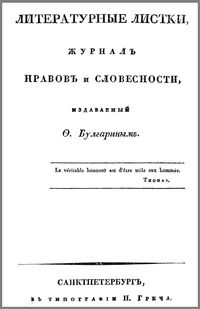

Фаддей Булгарин — Публицистика 1824. Часть II

В девятом-десятом выпуске «Литературных листков» Булгарин поместил повествование «Талисман, или Средство жить без денег». Действительно, как прожить, не имея гроша за душою? Очень просто — таким будет авторский вывод. Достаточно дружить с теми, кто располагает деньгами, благодаря чему получится существовать, будучи совершенно бедным. Приводимый на страницах человек отнюдь не слыл за бедняка, он осознанно отказался от родительских накоплений, ни разу не зарабатывал, зато за прожитые им тридцать лет он опрятно одевался, хорошо ел и жил при отличных условиях, при этом умело находил подход к людям, никому не дозволяя унижений в свой адрес, способный лично дерзить кому угодно, кроме, вполне очевидно, тех, кому следует в соответствующее мгновение упасть в ноги, либо иначе проявить участие. Впрочем, ума герою повествования не совсем хватило, так как гонора был излишне завышенного. А умей он подлинно находить общий язык — продолжал бы существовать самому себе в радость.

В том же выпуске опубликована статья «Разговор о Дамском журнале». Булгарин посчитал нужным сказать, насколько ценит каждого читателя «Литературных листков», с какими претензиями они к нему не обращайся. Оспаривать мнение такого читателя, влиять на него или как-то противопоставляться Фаддей отказывался.

В одиннадцатом-двенадцатом выпуске заметкой «Новое значение старых слов, или Беседа у человека прошедшего столетия» Булгарин возвращался к личности Архипа Фаддеевича, коему было уже за восемьдесят лет, будто бы имевшему дурную привычку говорить правду в глаза. Если к нему обращались «почтеннейший», то Архип Фаддеевич вздыхал, понимая, теперь в значение данного слова вкладывают совершенно иной смысл, нежели в его молодые годы. Поменялось буквально всё. Прежде порядочным называли человека, кто прилежен и честен, примерный сын и добрый отец. Ныне порядочным является тот, кто хорошо ведёт себя в обществе, умеет одеваться, поддерживает беседу. Воспитанными ранее считались учтивые люди. Ныне за воспитанного принимается всякий, способный говорить на французском языке и сочинять дурные французские стихи. Изменилось понимание доброго малого, доброго человека и прочего, и прочего.

В том же выпуске Фаддей составил ответ на замечание издателя «Дамского журнала», допустившего выражение «полемические битвы». Булгарин смело возразил, сославшись на синонимичность сих слов: полемика и битва являются довольно близкими понятиями. Там же Фаддей составил очередной перечень возражений отзывом издателя «Северного архива» и «Литературных листков» почтенному издателю «Отечественных записок» (ad interim) Б. М. Фёдорову.

В пятнадцатом выпуске продолжил обозревать «Мнемозину» и написал письмо Гречу, рассказав, как его позвали присутствовать на освещении корабля, должного отправиться в американские колонии (заметку об этом следует именовать «Поездкой в Кронштадт»).

В шестнадцатом выпуске Булгарин на полном серьёзе брался осуждать современных поэтов. Его заметка «Литературные призраки» повествует о якобы вымышленных лириках, бравшихся утверждать, насколько легко им удаётся творить. Среди них был единственный поэт, считавший необходимым учиться поэтическому ремеслу, дабы вкладывать в творения багаж накопленных знаний. И читатель понимал, к чему пытался его подвести Фаддей. Действительно, свободный стих настолько становился популярным, отчего академическое стихосложение уходило в прошлое. Оно и понятно — проще создать подобие, нежели полноценный труд, продуманный от и до.

В том же выпуске произведение «Очки». Для читателя показывались две точки зрения на один и тот же предмет. Отчего-то люди не могли сойтись во мнении. Позже выяснится, представленные вниманию обозреватели смотрели на им предлагаемое через очки. Только тот, кому нравилось, смотрел через прозрачные стёкла. А вот видевший всё в мрачных тонах, взирал соответственно через затемнённые стёкла.

Автор: Константин Трунин