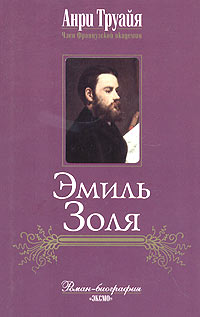

Анри Труайя «Золя» (1992)

Большинство исследователей жизни Эмиля Золя смакуют отторжение его обществом. Не стал исключением и Анри Труайя. Идя вслед за другим биографом — Арманом Лану — он повторял ошибки предшественников. Не получается понять, каким образом Золя имел успех у современников, тем более удостоился чести обрести захоронение в Пантеоне. Словно Эмиль специально писал на злобу дня и шокировал французов, считая то необходимым. Но стоило ему умереть — как слава великого деятеля во благо Франции тут же пришла к нему. Возникающее несоответствие не получается возместить никакими средствами. Либо требовалось искать иные способы рассказа о жизни Золя, или найти достаточное обоснование. Сомнительно, чтобы потомки приняли заслуги Эмиля, довольствуясь лишь его позицией в деле о защите Дрейфуса.

Рассказывать о Золя не сложно, а очень просто. Дабы понять писателя — нужно читать им написанное. Тогда не возникнет нужды в знакомстве с трудами исследователей. В самом деле, какой может быть у читателя интерес, если знакомство с биографией писателя происходит согласно тех или иных традиций, присущих другому времени? Девяностые годы XX века представляют совершенно другую культуру восприятия действительности, нежели существовала во второй половине XIX века. И это не голословное утверждение. С этим читатель столкнётся едва ли не сразу, принявшись знакомиться с трудом Труайя. Знаете, на чём сделан первый акцент? Пятилетний Эмиль подвергался интимным домогательствам от мальчика более старшего возраста, далеко не европейской национальности. Скажется ли этот эпизод на последующей жизни Золя? Никоим образом, поскольку Труайя о нём сразу забывает.

Говоря о Золя, нельзя обойти вниманием личность его отца. Исследователи часто не пониманиют, о ком они взялись сообщить читателю. Касательно Золя личность отца безусловно важна. Тот факт, что Эмиль не имел французского гражданства долгое время, ибо по линии отца считался итальянцем. Однако, отец станет истинно важен в последние годы жизни Золя, когда против Эмиля развернётся травля, связанная всё с тем же делом Дрейфуса. Тогда бы и следовало возвращаться к корням Золя, требовалось бы такое вообще. Читателю интересен непосредственно Эмиль, а не то, от кого он мог произойти.

Труайя уделяет внимание переписке Золя. И это не требовалось. Школьные друзья имели для него значение, но в дальнейшем это не особенно прослеживалось. А если и имело важность, то следовало искать иные источники информации. Пусть Эмиль предстанет перед читателем в отражении устремлённых в его сторону глаз. Этого Анри показывать не собирался.

Как сформировались у Золя представления о натурализме — в той же мере непонятно. Зачем и для чего он опровергал традиции романтизма? Неужели новаторский подход в живописи, вроде импрессионизма, смог на новый лад настроить ставшее присущим ему миросозерцание? Смущает очевидный факт… Импрессионизм — логичное продолжение романтических направлений живописи, просто под другим углом дающий представление об окружающей человека реальности. Не может быть и речи о натурализме, чьё основное требование — отражения естественности.

Против Золя каждый год поднималась волна критики. Стоило выйти очередному роману — недовольство вспыхивало с прежним накалом. Правильно ли говорить о писателе прошлого, используя мнение современников? Нужно понимать под былым непременно ушедшее. Воспринимать всерьёз критику и вовсе не следует. Если бы она имела эффект, умереть тогда Эмилю от голода. Но ведь его публиковали, а произведения продавали. Люди покупали, смаковали, ругались или восхищались, опровергали написанное или подтверждали. Вот где должен быть исследован Золя. Вместо чего на страницах биографии раскрывается ещё одна история угнетаемого современниками автора, очевидно ими недооценённого.

Закрыть портрет Эмиля следует ещё одним акцентированием от Труайя. Золя не имел детей от жены. Наследников ему родила любовница. Об этом Эмиль в своих произведениях не писал, но Анри посчитал иначе, приведя в пример содержание романа «Доктор Паскаль», последнего в цикле «Ругон-Маккары».

Автор: Константин Трунин