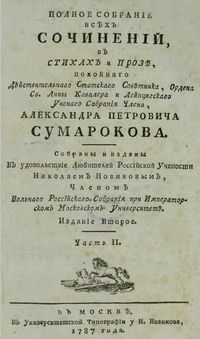

Александр Сумароков — Слова похвальные и другие разные случаи (XVIII век)

Пример Сумарокова — поистине наука мудрого обращения с властью. Умел он говорить так, чтобы сказать нужное, никого не оскорбив. Радищев шёл по пути целенаправленного принижения значения действовавшей государственной системы, тогда как Сумароков никогда в подобном открытом тоне не писал, сместив в своих «пагубных» речах акцент подачи смыслового содержания. Указывая на недостатки в политической системе, он прежде предпочитал хвалить, прикрывая одами и дифирамбами суровую критику бытовавшего в его годы насилия над большей частью населения страны. Не всегда он выражался витиеватыми стихами, порою говорил прозой.

Сумароков прежде всего именно хвалил государей. Он каждый раз создавал благостный фон для восприятия, оставляя действительно важное на конец посланий. Зачем указывать на недостатки, если в целом страна процветает? Имеются мешающие спокойному сну обстоятельства, но кого они заинтересуют, если на них указывать прямо? Скорее интерес будет проявлен к личности, пожелавшей другим открыть глаза на происходящее. Всем понятно, что происходит, и все понимают, как трудно исправить положение, даже имея на то желание. Понимал это и Сумароков, для чего раз за разом, вслед за обильной похвалой, указывал на желаемые перемены в жизни государства.

В строчках Сумарокова Россия всегда представлена ликующим государством. Пётр вывел страну вперёд, его наследники теперь обязаны довершить начинания. Нет нужды воевать, так как не в том будет счастье русскому народу. России не требуется расширение границ: она должна побеждать, чтобы устрашать врагов. Важнее обеспечить следующее: безопасность чести, жизни, свободы и дешевизну нужных вещей. Никакое оружие этого не обеспечит, лишь грамотному государю под силу таковое воплотить.

Екатерине II Сумароков советовал укреплять власть, без сожалений расправляться с беззаконием, награждать добродетель, искоренять пороки, проводить показательные казни для острастки другим, но не наказывать слишком строго, где это не требуется. Будущему императору Павлу подробно описал, каким нужно быть, чтобы прослыть гуманным государем.

Рассказывая о чём-то, Сумароков не забывал упоминать, кому прежде прочих следует заботиться о процветании страны. Чего бы не касалась его речь, всюду он видел продолжение великих начинаний Петра, кои развивают его современники. Так Сумароков похвально отозвался Словом на открытие Императорской Санкт-Петербургской Академии Художеств и Словом на заложение Кремлёвского дворца. Ни строчки сомнений в полезности, только радость за свершения каждого нового дня. Кажется, Сумароков не умел грустить, всегда находясь на духовном подъёме.

Важным может показаться Слово о любви к ближнему. Религиозный мотив ясен уже из названия. Сумароков призывал к добродетели и не терпел любых форм проявления насилия, о чём он постоянно говорил в произведениях. Но он не выходил за рамки дозволенного, ограничиваясь доступным для понимания высшим обществом, ибо только оно умело читать, а значит и оценить послания. Поэтому не стоит удивляться отсутствию в словах Сумарокова упоминаний о происходившем повсеместно насилии над человеческой личностью. Данная проблема была понятна, но её нельзя было решить одним росчерком пера.

Посему, коли речь о Сумарокове, предлагается с воодушевлением смотреть на происходящее, видеть преимущественно положительный момент. Понятно, негатив невозможно убрать, но постоянно акцентировать внимание на нём не следует. Всё в России на протяжении последних столетий обычно зависит от воли определённых людей: это не означает, что они должны проявлять заботу о каждом, так как за те самые последние столетия этого ни разу не происходило и скорее всего в ближайшие столетия не произойдёт.

Автор: Константин Трунин