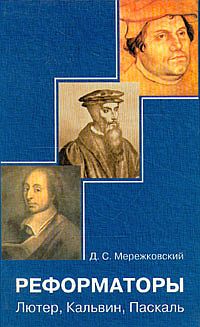

Дмитрий Мережковский «Реформаторы: Паскаль» (конец 1930-ых)

В очередной раз нужно сказать, не совсем понятно, почему Мережковский последним взял для рассмотрения жизнь и взгляды Блеза Паскаля. Причиной того стоит считать безусловную религиозность, при отказе от института церкви. Сам Дмитрий повествовал на отстранении, не давая представления непосредственно о Паскале. Читатель должен быть крайне внимательным, чтобы ничего не пропустить. В любом случае, самая важная мысль, встречаемая в тексте: вера может быть только в человеке. Таким образом Паскаль останавливал поток реформаторского стремления, посчитав за лишнее церковных иерархов. Нет необходимости иметь над собою кого-то, если это не сам Бог. И пусть читатель замечал, насколько важным казалось упомянуть кого-нибудь из вовсе отказывавшихся верить. Дмитрий Мережковский за рассмотрение такого браться не хотел, закрыв цикл о реформаторах именно описанием взглядов Паскаля.

Где родился Блез Паскаль? В мрачном месте. Но так ли это важно? Раз Дмитрий счёл за нужное, будем считать — важно. И рос Паскаль, проявляя стремление познавать мир. Если тарелка переставала дребезжать от прикосновения, следовало выяснить причину, после написав о том «Трактат о звуках». Отец Блеза, сам склонный к наукам, следил за обучением сына. Во многом, благодаря этому, Паскаль находил возможности для удовлетворения любознательности. Вся жизнь Блеза — поиск ответа на интересовавшие его вопросы. В девятнадцать лет по его чертежам построили счётную машину, ставшую основой для последующих поколений арифмометров — механических вычислительных машин. В двадцать три года работал с трубкой Торричелли, в результате опытов опровергнув существование неизвестного вещества, сочтя свободное пространство всего лишь за отсутствие там чего-либо, то есть за пустоту. Позже пришло увлечение решением математических задач, некоторые он решал вместе с Пьером Ферма. И ещё немного погодя Блез записывает идеи, получившие обобщающее название «Мысли о религии и других предметах».

Разбираться с «Мыслями» нужно целенаправленно, желательно изучая в совокупности с прочими трудами Паскаля. Полагаться в данном случае на Мережковского не стоит. Дмитрий не смог последовательно рассказать об интересующих читателя моментах, всё равно акцентируя внимание сугубо на религиозной составляющей. Следовало разобраться, как на Блеза повлиял янсенизм, как протекала полемика с иезуитами, почему часть его работ сожжена по указанию папы римского. Этому всему должно внимать с особым интересом. Но у Мережковского не получилось повествовать в такой манере, каждый раз привнося в содержание собственное мировоззрение.

Стоит ли разбираться, почему Паскаль считал понятие Бога невозможным без Иисуса Христа? Но обязательно следует разобраться с тем, почему такое понятие возможно без института церкви. Это главная идея, выведенная Дмитрием Мережковским, проводящая окончательную черту между католичеством и протестантскими течениями. Не стоит бояться мыслей, неугодных церковным иерархам, что было свойственно Лютеру. И нет нужды искать замену для папы римского, возлагая эти функции на себя, что могло быть заметно по воззрениям Кальвина. Надо лишь иметь веру внутри, не полагаясь в том на других. К такому заключению придёт читатель, знакомясь с трактовкой Мережковского.

Заканчивая чтение цикла о реформаторах, необходимо вернуться к первоначальной мысли Дмитрия о необходимости объединения христианства под давлением со стороны православия. Возможно ли это? Читателю самое время задуматься, насколько религиозные представления разъединяют людей, делая их заложниками разного понимания в исполнении культов, сутью которых является чаще всего один и тот же конечный результат. Потому и происходят постоянные расколы, должные возникать при любых обстоятельствах, хотя бы в силу необходимости собственным образом воспринимать происходящее. Так почему тогда не согласиться с Паскалем о необходимости сохранять веру внутри себя?

Автор: Константин Трунин