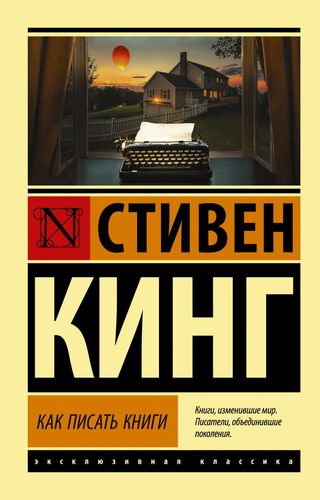

Стивен Кинг «Как писать книги» (2000)

Если желаешь научиться писать художественную литературу, ты либо берёшься за её написание без чужих подсказок, или начинаешь искать секреты мастерства от уже состоявшихся писателей. И самый лучший совет для будущих писателей — начинайте писать прямо сейчас. Нет идеи? Тогда берите чужую, создавая книгу по мотивам. После эту первую книгу уничтожьте. Таков лучший совет! Но Стивен Кинг дал другие советы. Есть ли смысл их перечислять? Основной совет от Кинга — много читайте сами. Осталось понять — зачем. Некоторые писатели считают такой метод губительным для личного творчества. Кто-то это объясняет банальным стремлением излагать в том же стиле. Всё гораздо проще, когда узнаёшь другие советы от Кинга, и особенно при знакомстве со становлением самого Стивена. Просто нужно желать быть писателем. Сам Кинг много писал, чем продолжал заниматься впоследствии. Но не приди к нему успех на первых порах, то его путь мог сложиться иначе. Другое дело, что Стивен сразу начал монетизировать собственное творчество. И не верьте ему, когда он говорил, будто никогда не писал ради денег. Он сам же написал, как печатал первые рассказы, продавая их затем одноклассникам. Даже за самый первый рассказ он получил гонорар от мамы.

Что примечательно в подходе Кинга, он действительно писал всегда и везде. Это его жизненное кредо — писать при любой удобной возможности. Он не искал отговорок. Включал погромче музыку, закрывал поплотнее дверь, и полностью концентрировался на работе над текстом. Другие начинающие писатели могут сказать, будто у них нет свободного времени, они вынуждены заниматься другими делами. Для Кинга таких преград не было. Рождались дети? Это способствует ещё большей продуктивности. Скажут: уже имел стабильный заработок от писательства. Придётся удивиться — писал без надежды быть опубликованным. Верить ли Стивену? Иного выбора не остаётся. Только насколько необходимо быть бесконечно продуктивным писателем? Таков стиль Кинга — много и постоянно писать.

Точно можно сказать — умение сочинять истории исходит изнутри. Известная истина гласит, что не так трудно о чём-то писать, как придумать, о чём писать далее. Согласно другой истины — всё сложится со временем. У Кинга мысли рождались спонтанно, сюжет продвигался стремительно. И ладно бы ему удалось создать несколько произведений по наитию — он все свои книги написал именно так. Стивен так и говорил, ему достаточно малых обстоятельств, после чего работа над книгой не прекращалась до скорого её завершения. Например, Кинг работал в прачечной, ему сдали вещь, а там испачканные женские прокладки. Увлекаясь тогда же чтением информации о телекинезе, Стивен соединил одно с другим, написав по итогу «Кэрри». Или Кинга напугала собака, случилось ещё что-то… в итоге «Куджо».

Читатель заметит, ему нужно знать о построении предложений, о грамматике. Всё сложится! Стивен лишь просил писать максимально просто, не используя сложных оборотов и лишних слов. Ежели нужно обозначить говорящего, нет ничего лучше, чем написать «он сказал», нежели давая характеристику каждому такому «сказал». Может есть в том секрет мастерства именно Кинга. Насколько под данные требования подойдёт хотя бы тот же русский язык, не приспособленный под такое использование? И тут опять нужно напомнить — пишите! Стивен Кинг — такой один. Быть похожим на него всё равно не получится.

У каждого в литературе — собственный путь. Большая часть из писательской братии канет в безвестность, в веках останется едва ли не крупица. Может статься, забудут и Стивена Кинга. И быть может через тысячи лет станет известным тот, чей стол с рукописями случайно найдут археологи.

Автор: Константин Трунин