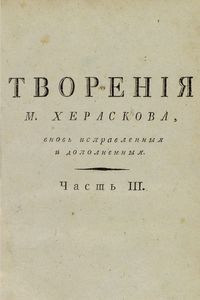

Михаил Херасков «Вселенная» (1790)

Что было до того, как создан Богом оказался человек? Те семь известных дней, нам данных Священного писания согласно. На какие страдания Высший разум тогда себя и всю Вселенную обрек? Не поняв сразу, какой угрозы возникает призрак ежечасно. Их было трое: Бог-отец, Бог-сын и Дух Святой. Они парили где-то вне доступных сфер. Носились ли они по воздуху или парили над водой? То предмет для различия известных ныне вер. Но вот Херасков Михаил задумал показать, раскрыть глаза на мира происхождение. В поэме он то отразил. Сочинил пространное стихотворение. И тем, конечно, удивил. Пусть хромает рифма, не до красоты слога сейчас. Так всегда случается в годы разбитых ожиданий. Светоч надежды стихал, пока не погас. Человек познал причину душевных метаний.

Вот Бог, что из хаоса порядок задумал создать. Он подобию песка придал материи вид. Не об атомах теперь размышлять. В монадах суть — на них всё стоит. Такого Херасков не говорил, ибо о подобном подумать не смел. Ему виделось иное, понятное для тех лет. Михаил, без лишней фантазии, писал как умел. Пролил на былое привычно знакомый нам свет. О сиянии повёл сказ Херасков во строках стиха, ослепившем Бога раба верного. Сатанаилом некогда называемый восстал. Обозначилось падение самого первого. Бог сам врага себе тогда создал.

Драматизма с избытком в сюжете таком. Бери и пиши, о чём пожелает душа. Разъяснишь читателю — что почём. Раскрывая в подробностях, не спеша. Не абы какие герои — о Боге пойдёт сказ. О чём думал Бог, какие события с ним происходили. Не отвода ради глаз. Чтобы никогда того не забыли. И Херасков взялся, в общих чертах говоря. Не обеляя и не очерняя, обходясь без сомнений. Оправдания поступку Сатанаила не ища. Не допуская религиозных прений. Зависть погубит, бунт подавлен окажется. Лишь померкнет свет, ибо Светоносный в мрачные чертоги снизойдёт. Всё обязательно в единое повествование свяжется. Да вот смелость о подобном писать кто найдёт?

В общих чертах, дав представление без конкретики. Забыв, с чего начинал. Херасков углубился в недра поэтики. Чему читатель внимать сразу устал. Поднимать глаза, вглядываясь в пустоту строк. Такое не под силу дьяволу даже. Изливались слова, оформляясь в поток. Цензуры словно не было на страже. Слишком остро, опасную затронув тему. Задумавшись о проступке, полном греха. Неизбежную осознав дилемму. Херасков не остановил развитие стиха. Заставил читателя внимать, глубже в хаосе погрязая. Затягивая в Сатанаила обитель. Сам продолжения сказа не зная. От сражения с рифмой опальный воитель.

Начиная за здравие, кончая за упокой. Берясь за важное, скатившись к мимолётной суете. Желая владеть умами многих, уже не владея собой. Человек погрязает в ему одному ведомой мечте. Кажется, протяни руку, откроется истина враз. Дай глазам зрение, правду увидишь в момент. Сочини об этом собственный рассказ. И принимай ангажемент. Почёт и слава, уважение и блеск. Нищета не грозит постаревшему телу. Раздастся разве только плеск. Ибо не сказал по существу и по делу.

Вселенная есть — как её не принимай. Исходи от высших материй, от себя или от окружающего мира. Свою точку зрения держи, не утверждай. Ведь не докажешь, что из струнных лучше звучит лира. Так не докажешь и прочего, поскольку нельзя ничего доказать. Хоть приводи доводы, запугивай хоть. Но и руки не надо из-за того опускать. Сможешь общество всё равно расколоть.

Автор: Константин Трунин