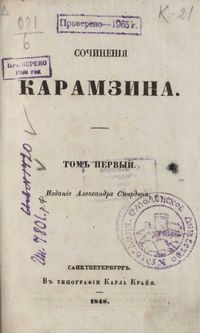

Николай Карамзин – Стихотворения 1797-1820

Поэзии подвластны думы молодых, взрослея — иным взглядом на мир взираешь, не видишь в строчках кратких убеждений своих, за скрытыми образами явного не ощущаешь. Взрослел и Карамзин, уже не столь на стихи его слова щедры, другие интересы им владели, для поэзии отныне — он воплощение Федры, другие ставил для такого воплощения цели. Посему рассмотрению подлежит остаток стихотворений, писанных зрелым умом, уже редко в качестве повода для развлечений. Их и прочтём.

Год 1797 с «Разлуки» начало берёт. Без милой тошно жить, читателю Николай сообщает. «Покой и слава» продолжает мысли полёт, читатель ему не доверяет. Чувства внимающего давно задеты, причина кроется, когда внимаешь, как писал Карамзин «Хор и куплеты, петые в Мароннской роще друзьями почтенного хозяина, в день именин». Всё это уходит в прошлое, «Исправление» вторит тому — прошло время сложное, пришла пора забвение дать этому всему. Понял Николай, к чему стремления направить, дав наблюдение за странником, что жаждет отдохнуть, и за влюблённым — в забвении жаждущим себя оставить, «Желание» — даёт Карамзину новый в жизни путь.

Поэзия — действительно для юности даётся. Ведь жил когда-то «Тацит», воспевавший Рим. В его стихах всякое найдётся, но разве город из его стихов не был гнилостью полним? Убийство, воровство — не спутники ли человека? Без них и Рим не обходился. Да не понимает юнец старческого смеха, который в апатию впал, но в разуме пока не растворился. Есть грех ещё, он подражательством зовётся. «К шекспирову подражателю» написал Николай воззвание. Что творческим порывам от пересказа чужого даётся? Какое к творчеству оно пробуждает желание?

1798 год — в огромном забвении, накал поэзии почти угас, стих «Куплеты из одной сельской комедии, игранной благородными любителями театра» положение спас. То проба пера, от скуки спасение, нельзя забыть о поэзии навсегда, не сразу покидает поэта вдохновение. Но о чём поэт не пиши, право имеет писать, «Протей, или Несогласие стихотворца» рассказывает, как надо право такое за собой на такое мнение закреплять, благо не абы кто — Карамзин подсказывает.

1800 год — лишь «Меланхолия»: Делилю подражание. 1802 год — прежде всего «Гимн глупцам». Показал Николай старание, набрался мудрости сам. Глупцов много, их невежество поражает, они знают обо всём, чего из самых мудрых не знает, и говорят с высоким пафосом глупцы о том. В том же году писана «Эпитафия калифа Абдулрана» — владыки восточных земель, хозяина великого стана, царствовавшего счастливо всего лишь десять дней. И тогда же баловству поддался, увлечённый затеей своей, такому увлечению кто только не придавался — опять, читатель, поверь — писал он «Стихи на слова, заданные мне Хлоей: миг, картина, дверь». «Стихи к портрету И. И. Дмитриева» дополняют года того картину, и «К Эмилии» высокопарное обращение. Но не станем кривить на лице мину, хотя бы такое к стихам возвращение.

1803 год басней запомнился «Филины и соловей, или Просвещение», пускай из Карамзина баснописец так и не оформился, иногда он разбивал и такое о нём мнение. В самом деле, отчего филины боятся дня? Они ведь летают в светлое время суток. Может они боятся, нечто в тайне храня, к чему обыватель бывает крайне чуток? Не бойтесь дня, в тени найдётся уголок, ежели нечего скрывать — не бойтесь выдать себя, такой вам от Николая урок. Другая притча от 1803 года гласит — «Берегом» она зовётся: каждый из нас ценит тот миг, когда в тихую гавань пробьётся. О поиске себя стих «К добродетели» стоит читать, если о грустном, то «Стихи на скоропостижную смерть П. А. Пельского» внимание обратить : кто бы мог из ныне живущих знать, что завтра не станет того, с кем мог накануне ты говорить.

«Песнь воинов» за 1806 год — сложена в пору тяжёлых годин, тогда Наполеон будоражил Европу. Новый для континента мнился властелин, вдохновлять людей на борьбу с ним — значило об Отечестве проявлять заботу. И в 1814 году ликование — Наполеона нет у власти! «Освобождение Европы и слава Александра I» про отражение жадной до России французской пасти, в отражении заслуг императора Российского и сынов государства ему верного.

В 1819 году проснулся в Карамзине поэт придворного свойства, что взялся воспевать всё связанное с царским двором. Может от какого-то то случилось расстройства, а может он привык соглашаться, обласканный Александром-царём. «Время» без жалости разрушает былое, а мы разрушаем время своё, да от себя не денешься, затаив злое, главное — расставаться со злобой легко. «К портрету Её Императорского Величества Государыни Императрицы Елизаветы Алексеевны» тогда же Карамзин четверостишие сочинил, пленён он ею, словно чувства его задеты, он был к её Величеству очень мил. В 1820 году повторился — «Государыне Императрице Марии Фёдоровне, в день её рождения» долгих лет пожелал, четырёх строчек ему хватило для выражения мнения, на том он путь свой стихотворца завершал.

Есть ещё два стихотворения, даты они не имеют, но то можно установить. Но чего делать потомки не смеют, о том и нам лучше забыть. «Его Императорскому Величеству, Александру I, Самодержцу Всероссийскому, на восшествие его на престол» сказано от подданного государства, царю верного, в лучшем виде, в каком для оды Карамзин слова нашёл. В тех же оттенках «На торжественное коронование Его Императорского Величества, Александра I, Самодержца Всероссийского», от того же подданного государства, царю верного.

Автор: Константин Трунин