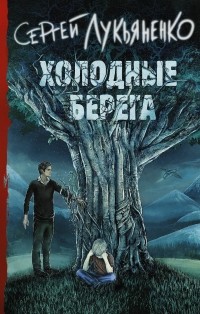

Сергей Лукьяненко «Геном» (1999)

Цикл «Геном» | Книга №1

Лукьяненко сразу попросил читателя простить его за кощунство. Он брался повествовать о тонких материях, обязательно должных вызвать бурю возмущения. И ладно бы он создавал фантастический мир, наполняя его выдуманными деталями, так он, к тому же, играл на чувствах читателя, заставляя усомниться — для кого он всё-таки повествовал. Пусть дети остаются детьми, однако и на взрослые темы Сергей желал поговорить. Как читателю связь взрослого мужчины с несовершеннолетней девушкой, а после интим с другой женщиной? Но оставим подобное невеждам. Всё-таки Лукьяненко описывал мир будущего, где человечество научится рационально использовать возможности организма, с момента зарождения присваивая эмбриону определённую спецификацию: если обществу нужен пилот космического корабля — отказаться и быть кем-то иным не сможешь.

Несмотря на детективную составляющую, до оной нужно ещё дойти. Мало совершить убийство, его требуется предварить длинным предисловием. А сделать это лучше с помощью не до конца раскрываемых моментов. Только знал ли Лукьяненко заранее, к чему в итоге он подведёт сюжет? Кажется, он просто описывал ещё одну реальность завтрашнего дня, где всё внимание приковано к пилоту и девушке, зарождению между ними обоюдной симпатии, попутно выясняя, что именно является для произведения отличительной чертой от прежде написанного.

Оказалось, будущее прорисовано следующим образом. Человечество разделилось на людей, не подвергшихся спецификации, и тех, кого она коснулась. Соответственно распределяются роли. Вполне разумно, чтобы обыкновенного человека не допускать до работ, требующих специальной трансформации тела. Собственно, как пример, главный герой — умеющий сливаться в экстазе с комическим кораблём, при абсолютном неумении любить, дополнительно способный испытывать громадные перегрузки, вплоть до такого обстоятельства, когда его разорвёт пополам — и тогда он сумеет сохранить жизнеспособность. Загадкой для него является юная компаньонка, прошедшая трансформацию в положенный для того срок — в четырнадцать лет — свалившаяся главному герою подобно снегу на голову. О себе она ничего не говорит, посему разбираться с девушкой придётся не один десяток страниц.

Какая же основная загадка? По сюжету на корабле убивают инопланетянина, вследствие чего возникает угроза противостояния галактического масштаба. Уничтоженным может быть как человечество, так и соперник. Придётся в сжатые сроки определить убийцу. Так действие принимает вид уже герметичного детектива. Дальнейшее повествование — в рамках логичности — становится на любителя, так как лишь авторская воля решит, кому следует оказаться преступником. Им может быть и человеческий разум, перенесённый в некую сеть, нигде иначе не существующий, кроме виртуального пространства.

Так кому понадобилось убивать инопланетянина? Вина на каждом, как скажет прибывший извне детектив, которого Сергей наделил образом Шерлока Холмса. Разумеется, вместе с ним прибыл и доктор Уотсон. Действие так и будет построено, будто убийцей может оказаться и главный герой. Что же, в подобных обстоятельствах обвинить получится и детектива. На стиле изложения Лукьяненко это не сказалось. Наоборот, стоило произойти убийству, и произведение заиграло новыми красками, наполнив содержанием прежде обесцвеченное действие. Наконец-то читатель понял, для чего он взялся знакомиться с данным литературным трудом. Сергей ему подыграл, будто для того и растягивал повествование, создавая пустоты, которые он и принялся спешно заполнять.

Почему главный герой оказался на планете Ртутное донце? Зачем ему понадобилось проявить симпатию к девушке? Из каких соображений он набирал экипаж? Кто-то заранее всё продумал, ничего не упустив, благодаря чему и сумел совершить задуманное. И ему действительно требовалась война. Впрочем, читатель о том понял сразу, стоило Лукьяненко оговориться, кому выгоден конфликт между человечеством и инопланетянами.

Автор: Константин Трунин