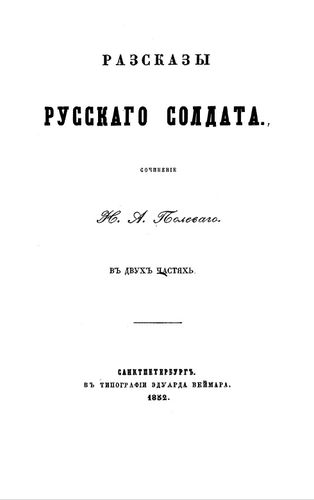

Николай Полевой «Рассказы русского солдата» (1834)

Что мог Николай Полевой рассказать про службу русского солдата? Про неизбежность положенного судьбой. Не так важно, как жилось человеку до начала службы, всё им пережитое прежде навсегда для него исчезает. Он никогда уже не сможет вернуться к им покинутому. Переменилось едва ли не всё, отныне приходилось служить для блага государственных дел. Быть может получится увидеть непосредственно монарха, что всякому впоследствии слушателю будет наиболее интересным, нежели участие в походах и боевых действиях. Да и о чём сказывать, если не про не так давно отгремевшую Отечественную войну? Можно и про заграничную компанию поведать. Но поймут ли солдата потом слушатели?

Полевой обязательно позволит солдату дожить до возвращения домой. Будет он к тому моменту искалечен, лишён одной ноги. Кто теперь его мог встретить? В родных местах солдат становился лишним. Умерли почти все родные, в том числе и сыновья. Если только теперь искать дочерей… Да будет ли он нужен в их новых семьях? Потому придётся доживать дни в не самых приятных условиях. Николай не станет продолжать знакомить читателя с последующими обстоятельствами. В литературе не принято о том было говорить. По сей день предпочитают рассуждать о славе и почёте, забывая о судьбах искалеченных людей. К кому тогда обращаться? Разве к литераторам, умевшим говорить открыто об очевидном. Например, о тяжести солдатской доли порою писал Лесков. Как представить участь солдата после службы? Чаще всего это оборванный странник, побирающийся в любых пригодных для того местах, стремясь вызвать к себе жалость и сочувствие. Вот потому мало кто станет слушать его воспоминания.

А солдату есть о чём рассказать. Он поведает гораздо краше, чем это получится сделать у Лажечникова. Быть может полвека спустя на том же уровне поведает о горькой участи солдат Гаршин, хлебнувший этой участи сполна, приняв участие в одной из войн с Османской империей. Читатель может в том легко убедиться, приобщившись к его повествованию об армейских буднях, где не встретит блеска и пышности времён Александра I, погрязнув в самодурстве и недалёком уме командования последующих императоров. Поэтому приходится определиться с мнением, насколько разнится восприятие войн, исходя из складывающихся тех или иных условий. У героя повествования Николая Полевого рассказ был куда более воодушевляющим.

Читатель сам это поймёт, встречая в тексте красочное описание статности Александра I, его встречу с Наполеоном. Найдёт и другие интересные моменты. Да сможет ли читатель вообще припомнить нечто плохое о событиях тех дней? Сохранились рассказы о народном воодушевлении, победной поступи солдат и непримиримой борьбе, где бы она не проводилась, хоть на подступах к государству, либо в иных краях, направленная на утверждение торжества русского оружия. Кто бы только стал слушать о том при царствовании Николая I, сведшего ощущение воодушевления к военной муштре и жестоким наказаниям за провинности. Про такую службу уже и не захочешь рассказывать, разве только призывая всё к тем же чувствам жалости и сочувствия.

Впрочем, Полевой найдёт, каким образом ещё выше поставить качества русских солдат. Он обязательно успеет написать «Историю графа Суворова», показав силу русского оружия предшествовавших лет. И уже не надо будет гадать, в какой момент ситуация успеет перемениться. Как бы не складывались обстоятельства, их восприятие всегда зависит лишь от желания научиться их превозмогать. Во время Александра I это делать умели.

Автор: Константин Трунин