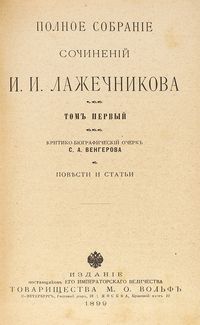

Семён Венгеров «Лажечников И. И.» (1899)

Венгеров подошёл к пониманию творчества Ивана Лажечникова со стороны взвешенной позиции, обойдясь без восхваления. Да и были ли такие особенности, за которые Лажечникова следовало превозносить? Говорить о том, что Иван участвовал в обороне страны от вторжения Наполеона? Так ведь тем прославился едва ли не каждый, ибо отсиживаться в стенах имения тогда было не принято. А вот рассказывать о заграничном походе — как раз труднее всего. Сам Лажечников неоднократно сокрушался о потерянных записях, которые вёл, будучи на службе. Венгеров заставил усомниться в словах Ивана. Подлинно ли Лажечников сокрушался? Или может Иван навсегда похоронил свидетельства о возможном постыдном прошлом? Кто читал «Походные записки русского офицера», тот видел, насколько текст лишён самого важного — описания жарких сеч. Пусть Иван писал, как однажды едва не погиб, спасённый по счастливой случайности, тогда как значительная часть текста касалась тем скорее бытовых. И вот с этим Венгеров полностью соглашался, добавляя от себя, каким на самом деле являлся для Лажечникова заграничный поход: бесконечные кутежи, танцы, обильные пиры и заигрывания с иностранными принцессами. Только вот читателя это не совсем должно интересовать, так как Лажечников всё-таки более памятен историческими произведениями в духе романтизма.

Венгеров посчитал обязательным сослаться на Белинского, будто тот очень ценил творчество Лажечникова, в чём-то хваля за патриотизм, в чём-то за отстаивание позиции по ненужности в России крепостного права. Собственно, говоря про патриотизм, Венгеров начинал повествование, стараясь отразить именно эту позицию. Как не воспринимай творчество писателя, его личность всё-таки имеет некоторое значение. В целом, Венгеров не стремился придерживаться ровной повествовательной линии, часто отступая от основного рассказа, свободно сбиваясь на описание вторжения Наполеона, либо о том, как французский император спешно отступал. Таким образом Венгеров продолжал повествовать, смело делая широкие отступления, о чём бы он не брался сообщать.

На первые литературные опыты Лажечникова Венгеров предложил закрыть глаза. С кем не бывает! Из-под пера Ивана вышла «Спасская лужайка»? Вроде бы нет никакой ценности в произведении, но и не за это Лажечникова оценили. Только отчего не увидеть, каким писатель станет впоследствии, стараясь с первых шагов проследить путь? Венгеров того делать не захотел. Он посчитал такую трату времени лишней, делая акцент на романах Ивана. К чему должно быть приковано внимание читателя? Пожалуй, к роману «Последний Новик» — к будто бы первому историческому роману в исполнении русского писателя. Так ли это? Видимо, Венгеров решил внушить последующим поколениям, будто это действительно так, совершенно позабыв про не менее примечательные литературные художественные труды, вроде «Юрия Милославского» за авторством Михаила Загоскина. Но мнение было высказано, возражений не последовало, и до сих пор не получается определиться, кого считать первым. Впрочем, того совершенно не требуется. Потомок в одинаковой степени никого из классиков исторического романа не ценит, имея на слуху лишь несколько имён писателей, творивших в начале XIX века.

Начав хвалить, Венгеров вскоре это делать прекращает. Он посчитал, что «Последний Новик», «Ледяной дом» и «Басурман» — вершина творчества Лажечникова, тогда как всё прочее не заслуживает внимания. С таким мнением можно согласиться, поскольку век романтизма в России закончился намного быстрее, чем того следовало ожидать. Русский реализм быстро вытеснил сентиментализм и романтизм, намного опередив мировую литературу, в том числе и ещё не скоро должный зародиться во Франции натурализм.

Автор: Константин Трунин