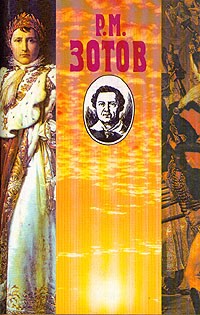

Рафаил Зотов «Наполеон на острове Святой Елены» (1838)

Смерти бояться не стоит, нужно опасаться забвения, и потому прожить жизнь следует так, чтобы навсегда запомнили. Определённо точно можно утверждать, Наполеон навсегда останется в истории, он всё для того успел сделать. И даже его падение привело к повторению торжества. Новое падение привело к ещё одному торжеству, только в представлениях для будущих поколений. Чем же занимался Наполеон после окончательной утраты власти? О том можно прочитать в воспоминаниях людей, составивших компанию опальному французскому императору в числе отбывших на остров Святой Елены. Рафаил Зотов взял за основу их свидетельства, составив хронологию последних лет жизни Наполеона.

Хорошо известно, Наполеон думал переплыть океан и обосноваться на территории Северной Америки. Он желал основать город, заниматься научными изысканиями, продолжая прославлять своё имя, правда уже более мирными промыслами. Насколько это достоверно? Так утверждал он сам. Вполне логично предположить, окажись Наполеон за океаном, дух желающего властвовать вновь бы в нём заговорил. Но ничего не сбылось — он оказался пленён англичанами, решившими не казнить, а сослать на отдалённый от цивилизации остров, куда редко заплывают корабли, где климат оставляет желать лучшего. Это не Эльба близ Италии! Остров Святой Елены станет подлинной тюрьмой, откуда сбежать не получится.

Зотов рассказал о распорядке дня Наполеона, нашёл для читателя сведения и о прочих ежедневных занятиях. Вот Наполеон просыпался, приводил себя в порядок, совершал прогулку, вкушал пищу в рабочем кабинете. Вечером он читал художественную литературу, периодические издания и исторические труды, к тому же диктуя свидетельства из своего прошлого, проводя время в разговорах и играя в карты.

Поначалу Наполеон ещё мог чувствовать нужность обществу, о чём свидетельствуют его мысли. Про него говорили, хулили или отзывались благостно, что приходилось принимать с одобрением или возмущением. Так было, пока не проходили дни и месяцы, когда Наполеон лишится большей части сопутников, всё сильнее впадая в апатию. У него могли болеть зубы, беспокоить печень. Он и питался в последующие годы плохо, поскольку англичане не желали наладить доставку продуктов. Приходилось продавать скарб, выручая за него в пять раз меньше, чем тот стоил. Заканчивалось всё, в том числе и бумага. Ссылка превращалась в необходимость бороться за выживание.

Наполеон мог сколько угодно говорить о несбывшихся планах, представать в образе доброжелателя, но ежели ничего не было сделано, так отчего следует верить ему после? Наполеону хотелось счастья для людей — ради достижения сего желания он воевал. Как-то раз Наполеон принял большую дозу лекарств, пожелав умереть. Не умер. Верить? Подобное суждение не будет возбраняться. Все уверены в везении Наполеона? Он постарался данный миф разрушить. Его не раз ранили, под ним часто убивали лошадей, на него совершались покушения. Но Наполеону оказалось суждено погибнуть от болезни, тогда как он глубоко сочувствовал, не сумев разделить долю людей, служивших ради его славы. Им отказывали в жизни, так почему ему позволили жить? — сетовал Наполеон.

Пребывая на острове, Наполеон изучал английский язык, самостоятельно читая британскую прессу. До того бывший ему плохо знакомым, английский язык теперь становился необходимым инструментом для общения с тем же губернатором, чья должность являлась почётной уже в силу того, что тому вверялось наблюдать за именитым узником.

С сентября 1817 по май 1821 Наполеон практически одинок. Он — подлинный изгнанник общества. От него отдалили всех, ему отказали в медицинской помощи. И он умер неизвестно с какими мыслями, поскольку некому о том сталось рассказать.

Автор: Константин Трунин