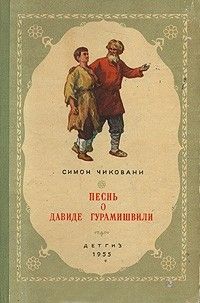

Симон Чиковани «Песнь о Давиде Гурамишвили», стихи на Сталинскую премию (1944-45)

История человека — постоянная вражда. Не бывает дней, когда нет насилия над людьми. Такая, видимо судьба, примешь то или выразишь претензии свои. Как не поворачивай путь, увидишь необходимость о праве сильного заявлять, с того никогда человеку не свернуть, он же будет подобных себе убивать. Но это временная мера — сегодня враг, а завтра друг, вчера он — брат, после самих себя бьют. Ничего не поделаешь, не берёт человека мир, остаётся рассказывать о периодах вражды и дружбы. Некогда русский для грузина — кумир, чьи силы были очень нужны. О таком времени взялся Чиковани повествовать, про поэта Гурамишвили его рассказ, ушёл подданный Картли за Россию воевать, покинул изнывающий от междоусобиц Кавказ.

Жизнь Гурамишвили длинна, в боях с малых лет участие принимал, всегда его сопровождала война, покой он редко ощущал. Бился с лезгинами, оказывался пленён, бежал и жил среди дагестанских равнин, едва не погиб, стался спасён, помог ему тогда не грузин. Русский пахарь о Гурамишвили заботу взял, поставил на ноги поэта, пример дружбы русский пахарь подал, не надеясь получить за доброту ответа. Тогда понял Давид, русский картлийцу — брат: прав царь Вахтанг, отправившийся дружбу Петра искать. Жаль, мёртвые славных дел не вершат, с Имерети предстояло в распрях дальше пребывать.

Что было после с поэтом? Он отправился Вахтангу помочь. Чем только… советом? Судьбу грузин дано кому превозмочь? Грузию терзали, страна под игом Персии стонала. Сами грузины то знали, борьба внутри них ярче того бушевала. А Гурамишвили вне родины жил, такой же изгнанник — борьбу феодалов не поддержавший, он против Пруссии ходил, лавры воина за Россию принявший.

Как не сказать про славного мужа былых дней? Давид Гурамишвили стал за одно с русским народом. Ставил поэт картлийский целью жизни своей, стремясь породниться с православным Иваном, не с мусульманским Муродом. И если предстояло остановиться и задуматься о бывшем на долгий миг, соглашался Давид в малороссийском Миргороде жить, к содружеству с русским народом картлийский подданный привык. Казалось, того на Кавказ он уже не мог заменить.

Что до прочих стихов, которые брался Чиковани сочинять, про Картли слагать желал. Иного не собирался Симон измышлять, то стихотворениями он нам показал. О Гори вёл речь, что сам Давид Строитель основал, сумел читателя жаром мысли увлечь, лишь бы потом слов его не забывал. Про Картли больше говорил, возвышая данный край, не горами Чиковани его окружил, гораздо выше располагал Симон этот рай. От гор не деться, и горы в Картли величины небывалой, об этом душе не напеться, не скажешь о Картли как о земле малой. И торжеству победы воинов выразил Чиковани одобрение, праздником назвав, не мог он высказать тех лет впечатление, среди Грузии сынов победителем нацизма став.

Так в чём заслуга Чиковани? Писал о главном он тогда. К чему стремились советские люди сами, тому имелась большая цена. Не надо вражды, когда лучше слиться в едином порыве братства, это поможет избежать войны, станет возможно людям сбросить путы рабства. К чему доказывать превосходство? Ведь каждому мил край, ему родной. Разве скажешь про уродство, являющееся обратной стороной. Нет, на надо восхищаться краем, нельзя возносить собственный народ: этим мы друг друга возбуждаем, думая, быть предстоит на положении господ. Да, Чиковани с любовью Картли возвышал, видел в русских братьев на века, только разве против сего другой народ не воевал, кому краше прочих казалась его родная страна?

Автор: Константин Трунин