Юлиан Семёнов «Майор Вихрь» (1965)

Цикл «Исаев-Штирлиц» | Книга №2

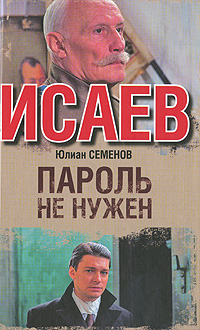

Читатель недоумевает! Возникает ощущение провала в понимании ему сообщаемого. На страницах действует молодой Исаев. Но позвольте? События развиваются в 1944 году. Значит Исаеву должно быть больше лет. Однофамилец? Ситуация прояснится позже. В произведении действуют сразу два Исаева — первая роль досталась сыну, на подхвате его отец (известный читателю по столь же второстепенной роли в книге «Пароль не нужен»). Но почему читатель должен был недоумевать? Читающий книги Семёнова по порядку мог не понимать связи между данными произведениями, пока в сюжете не появился прежде им виденный на страницах персонаж. Собственно, в «Майоре Вихре» присутствует новая ипостась Исаева-старшего, теперь он важное лицо в немецкой верхушке — Макс Отто фон Штирлиц. Значит, следуя за русской белой эмиграцией, Исаев-старший к моменту описываемых событий оказался в Германии. Важно ли это? Не совсем.

Всё внимание группе диверсантов. Стало известно — немцы желают стереть Краков до основания. Чтобы это сделать, им не хватит взрывчатки, даже останови они военные действия и отправь всё имеющееся на вооружении для претворения такой идеи в жизнь. Но пусть взорвётся хотя бы что-нибудь. Советская сторона решает противодействовать. Подготовлены люди, составлен тщательно проработанный план, операция будет проведена с хирургической точностью. Случись по задуманному, не о чем тогда рассказывать. По классической формуле создания литературы в духе приключений, Семёнов начал наполнять повествование постоянными неудачами, благополучно разрешаемыми, чтобы вновь планы терпели крах. Группа диверсантов окажется разбросанной на большом друг от друга расстоянии. И их тут же накроют.

У читателя раз за разом возникает недоумение. С одной стороны, немцы — расчётливые хитрецы, способные всё видеть наперёд и глубоко анализировать происходящее. Тогда почему при тех же обстоятельствах они уже не видят на шаг вперёд, в очередной раз расписываясь в несостоятельности? Как яркий пример, группу накрыли, допросили, посадили в хорошо охраняемое место. Участники группы бегут, заранее зная, что у них не получится укрыться от обо всём ведающих немцев. И немцы идут по следу сразу с двух сторон реки, дабы точно настигнуть. Так и следует удача за неудачей со страницы на страницу.

В какой-то момент читатель обязательно потеряет нить сюжета. То группа действует, то они в тюрьме, то их допрашивают, то они где-то ходили, затем опять тюрьма. Говоря о группе, чаще подразумевается лишь майор Вихрь — Исаев-младший. Он-то и выйдет на собственного отца, представ на этот раз в образе коллаборациониста, работника-парикмахера, к которому без боязни шли немецкие офицеры. Окажется в качестве клиента у него и Штирлиц. И никто ничего не заподозрит. Это те самые немцы, постоянно описываемые Семёновым за расчётливых хитрецов. Может потому сам Штирлиц сумел достигнуть столь высокого положения. Хотя, если обратиться к следующему произведению Юлиана, немцы всё прекрасно знали, при этом ни в чём не мешая Штирлицу.

Как читатель понимает, тяжело логически осмыслить сообщаемое на страницах. Успокаивает фактическое соответствие — операция по разминированию Кракова происходила на самом деле. Семёнов взял её за основу для сюжета. Ему же пригодился образ Исаева из произведения «Пароль не нужен», потому и перешедшего из книги в книгу, так как он подходил по описанию. А после всё сложилось само собой.

Закончив, Семёнов не спешил уходить от образа им созданного разведчика. Последует ещё одна книга, пожалуй, самая известная. Там Исаев-старший, он же Штирлиц, возьмёт на себя главную роль.

Автор: Константин Трунин