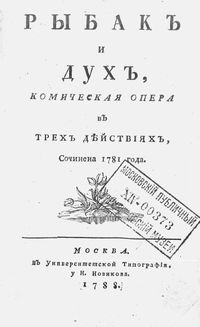

Михаил Херасков «Школа добродетели» (XVIII век)

Справедливый правитель — подданных счастье. Так почему не бывает так, дабы справедливый правитель правил и только? Тому есть причины, побороть их нельзя, как не пытайся. Некогда власть по наследству сынам доставалась. И были те сыновья сверх меры порочны, когда отцы справедливыми слыли сверх меры. И наоборот: у тиранов рождались ангелоликие дети. Того не понять, пытаться не нужно найти разумные мысли. Нужно принять, страдания принимая, без иных вариантов. У Хераскова правитель вышел справедливым, тогда как сын — царя Ирода подобие. Не бывать отцовой снисходительности к проступкам сына злокозненным. Об этом Михаил поведать в драме решил.

Жил на свете боярин Добриян Тужинин, не знал проблем, но вот он беден стал — сел на мель. Покосилось благополучие дома его, застучали в окна, кому он задолжал. Закручинились дети его, вера на лучшее пала. Дочери без жениха теперь быть, да и прежде не могла отца дозволение получить. Ей проще — став бедной, к бедному отпустит ныне отец. Сыну Добрияна хуже, из богатой семьи девушку любил, к нему симпатий теперь точно не будет со стороны уже её отца. Как бы не стало трудно, дети не бросят родителя, с ним пойдут бедностью утешаться. Не все таковы — слуги есть, готовые предать. Некогда сытые, теперь искать других хозяев предпочли.

И вот проблема. Правителя сын удумал дочь Добрияна умыкнуть. Своровать задумал. Он не настолько плох, как кажется сперва. Влиятелен он, думал озолотить семью девушки той. Отец её забудет про бедность, погасит долги. Где там… Дочь честного человека излишне горда, честна сама. И в том беда её. Она и станет источником грядущей слёзной драмы. Не получив, чего желал, правителя сын пойдёт на подлог, следствием которого смерть будет грозит всякому, кто противился желанию его.

Сын правителя коварен, ибо вынужден пойти на коварство. Невеста сына Добрияна, пусть и богата, желала помочь в той же мере обедневшей семье. И её помощь приняли с радостью, иначе драме быть более слёзной. Как знать, насколько сия невеста оказаться могла коварной, откажись от неё сын Добрияна. К тому и вёл Херасков, желая показать не стойкость убеждений, он хотел дать представление о должном быть справедливом правителе. Для того требовалось сына правителя уличить в злодеяниях, хотя тот одного желал — любить дочь Добрияна.

Справедливости нет. Сын правителя лют. Его лютости суд боится. Строго судья обойдётся с семьёй Тужинина, найдя им наказания, соразмерные проступкам. Вот тогда и вмешается правитель, желающий знать, что творится в землях, ему подвластных. Не зная подробностей, прикажет судить справедливо. Но и тогда суд праведным не окажется, ибо сын правителя в прежней мере лютым останется. Пока сам правитель не проведает заключённых, не узнает в них друзей, ему хорошо знакомых, до той поры не будет принято решение справедливое.

Запутал Херасков читателя, запутал и зрителя, на сцену взиравшего. Показал историю, как хотел, в ему нужные краски окрасив. Читатель же, как и зритель, не настолько прост, чтобы верить, не пытаясь осмыслить ему сообщённое. Мораль вполне понятна — всему мера по справедливости должна воздаваться. Однако, иногда и с принципами нужно бороться, о чём Херасков умолчал намеренно. Когда предлагают помощь — стоит ли отказываться? Из злых ли побуждений помогают или из добродетельных. Зачем дожидаться торжества справедливости, самолично принуждая к свершению злых умыслов? Крепко предстоит призадуматься.

Автор: Константин Трунин