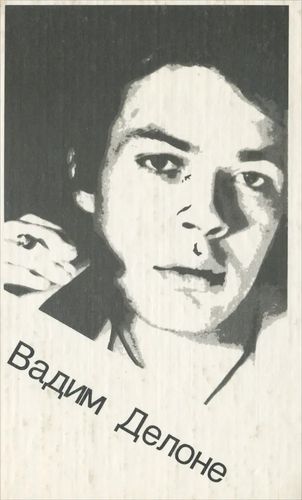

Вадим Делоне — Стихи (1964-83)

Не так уж много поэзии за авторством Делоне. Пусть и жил, говорят, он в постоянной борьбе. Малую часть дней своих проведя однажды в тюрьме, брать к представлению малое, ни в чём не изменяя себе. Мотив его суждений изысков не искал — в мир ему бывшего присущим погружение. Не раз Вадим про Бога в строчках вспоминал, сводя к библейским сюжетам стихотворение. Можно подумать, в его поступках имелась отвага, ёрничал порою не совсем уместно. Да ведь не только это терпела бумага. Казалось Вадиму — говорить так более честно. Но знает читатель, если читал «Портреты в колючей раме», сколь порою тяготит бытие поэта, коль сам Делоне уподобил жизнь свою драме, сплетя горькую нить для сюжета.

Возьмёмся за главное всё же — за Вадима стихи. Писал поэт по наитию явно. Где же рифмы? А рифмы плохи. Да разве это ныне не славно? Не Пушкин-Державин-Жуковский Вадим. Не Блок, не Бальмонт, не Ахматова. Ни с кем из поэтов военных мы его не сравним. И ни с кем из поэтов десятка шестидесятого. Он писал… как писал только он, и ему подобные. В разнобой мы строчки прочтём. Отчего же мы такие злобные? Виновато время! А время причём? Писать от души и для радости не имел Вадим силы, предпочитал своеобразно говорить. Не к нему пусть идут рифмофилы, желание не в том он понимал творить. Созвучие лучше, приятнее уху. За какую строку, например, «концерт Мендельсона»? Пусть невзрачно покажется слуху: «монотонно», «бессонно», «стоном». Представим слова «колокольня», «колымага» и «колоброжение», свяжем их с Делоне под одно. Добавим мы смело «со стихией стихая творение», получиться похоже должно. Или вот есть строка — «а гуси гуськом угасают в тумане». В целом, понимает читатель склонность поэта. Скажем ему мы «красная краска осела в стакане». Хотя бы такое сойдёт для ответа.

Что мы видим в стихах? Что читаем меж строк? Вольность мысли и смелость? Или видим оправданным срок? Избежавшую спелости зрелость? Сказать про съезд двадцать третий на всё тот же однотипный мотив: «расстреляйте две трети», на Ленина бочку после катив. Сложить в стихах «Как ныне сбирается Брежнев-генсек», «Я бросил вызов Родине моей, когда её войска пошли на Прагу». Как долог должен быть в советском государстве человека век? А если снова вспомнить «колокольню», «колымагу»? Поймёт и осознает всё Вадим, говоря: «Наказал меня Бог даже больше, чем мог». Скажет словами «за гордость мою Бог настиг» он не зря. Уж часто в строчках рифмуется непосредственно «Бог». Нет, мысль Вадима не быстра: «Опять под следствием свобода, опять под следствием талант». Всё это есть «усталость принца без двора». Как скажут в веке скором — релокант. Повинен кто, что с властью стал в разладе? Так слышен в каждой строчке стон. Он сам напишет о себе в «Лефортовской балладе». И лагерные экспромты сложит он.

Читатель скажет: так мало лет прожил поэт. Подумает: быть может лучше стал бы сочинять. По правде кажется — живи гораздо больше лет, иным не смог он никогда бы больше стать. С начала лет своих творил, задав ту планку, не поднялся выше. И много позже он о том же говорил, оставшись в занятой им нише. Считать мы будем, нанизал на ось, в единое связав творенья. Чего хотел, то отчасти сбылось. А прочее — то лишние сомненья.

Автор: Константин Трунин