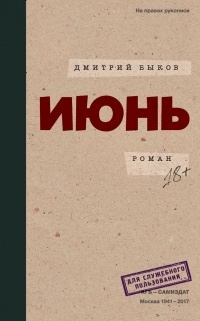

Дмитрий Быков «Июнь» (2017)

Война нависла над Советским Союзом. И всё бы ничего, но у одного из главных героев повествования вылез сифилис. Теперь и война может отойти на задний план, покуда переживания касаются проблемы предстать перед родителями, которые по наличию сыпи сразу определят, чем их сын в столь сложное для страны время занимается. Уж если не смог уберечься от сей противной хвори, каким образом он окопы рыть собирается, дабы уберечь государство от немецкого захватчика? Однако! Впрочем, особого значения всему тут сказанному придавать не стоит. В нём столько же смысла, сколько в очередном произведении Дмитрия Быкова, в прежней мере написанного в духе фэнтезийных представлений о литературе. Как именно? Представьте, описываемое происходило давным-давно, а на самом деле привязано к прошлому сугубо по желанию автора, так как аналогичное действие могло развиваться при любом антураже.

О взаимоотношениях студентов допустимо писать разным образом. У Быкова всё в тех же красках, знакомых его современникам. Не Советский Союз конца тридцатых годов перед читателем. Скорее Россия десятых годов, только уже XXI века. Тот же обоюдоострый пафос, отдающий невзрачностью посеревших от долгой мирной жизни душ. Заметьте, не классический советский подъём, знакомый по произведениям советских же классиков. У Быкова нет у студентов желания совершать подвиги во имя достижения коммунизма, скорее читатель видит пижонов, упивающихся друг перед другом никчёмностью доступных им знаний. Подумаешь, кто-то ведает, кто именно издал «Дубровского» после смерти Пушкина… Надо же, действующему лицу известны обстоятельства жизни Мопассана… И это при полном безразличии к геополитике… И это при полном знании исходных данных и должных последовать вскоре событий.

Быков просто пишет, может согласно заветов Бальзака, Дюма, Джека Лондона и Стивена Кинга. Он отдаёт дань литературе ежедневным трудом, изливая на страницы определённый процент мыслей, выраженных в некоем числовом значении символов, строк, абзацев, страниц или глав. О чём подскажет муза сегодня? Дмитрий может и не знать. Вдруг музе захочется вписать историю о загадочном убийстве семьи во французском Аррасе, случившемся ещё в Первую Мировую войну. Или подумается о необходимости построить диалог вокруг судьбы маршала Тухачевского, неожиданно оказавшегося для советского государства шпионом. И тут к читателю вновь должно вернуться понимание, о каком времени взялся писать Быков.

Советской действительности в «Июне» почти нет. Над государством властвует неведомый правитель, вокруг людей кружат вороны, и где-то там вдали за горизонтом слышен рокот разрывающихся снарядов. Ежели о чём-то всё это напоминает, то о древнегреческих трагедиях. Убийства не должно происходить на сцене, а вот умирать персонаж выйдет специально для зрителя. После произнесённых речей автором обозначается пришествие гонца, сообщающего важную новость. Она, снова, гласит о важном, оставшегося там же за сценой. Получается, запри Быков действующих лиц внутри ограниченной локации, допускай туда вестников, как действие будто бы сообщит читателю о происходившем при советской действительности накануне рокового сорок первого года.

Остаётся главное — необходимость понять: о чём хотел сказать автор? Ведь Быков должен думать, какие вопросы будут задаваться ученикам, обязанных понять нечто, якобы задуманное писателем. И они обязательно придумают, поскольку дети должны отличаться сообразительностью. Пусть и неважными окажутся их ответы. От ученика ожидают определённых мыслей, коими он и поделится с учителем. Но хотелось бы, чтобы мысли пробуждал в ученике непосредственно писатель, а не толкующий его неведомым образом учитель. Поэтому нужно наконец-то задуматься о будущем месте в литературе уже сейчас, особенно оборачиваясь на прежде пройденный путь.

Автор: Константин Трунин